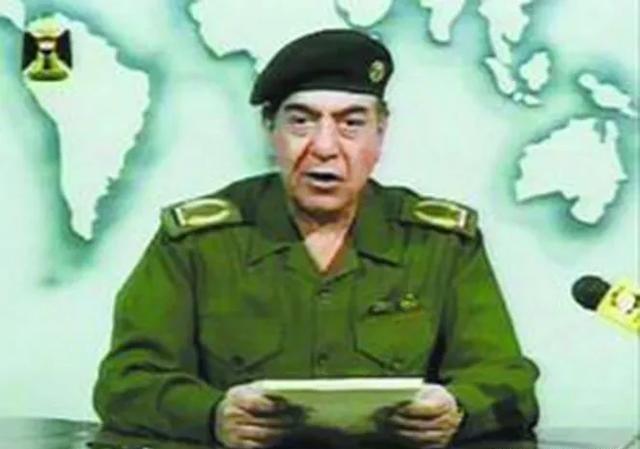

伊拉克战争期间,伊拉克发言人萨哈夫每天骂美国。美军攻入巴格达,萨哈夫迅速消失。后来,萨哈夫向美军投降,谁知在美军眼中,他根本算不上什么,登记完,美军给了他遣散费就让他回家了。后来萨哈夫在伊拉克混不下去了,向美军申请政治避难,一家老小逃到阿联酋,当电视评论员继续骂美国。 萨哈夫这人,本名叫穆罕默德·赛义德·萨哈夫,1940年出生在伊拉克中部的希拉市附近,那地方是什叶派阿拉伯人聚居区。他家境一般,从小就接触到伊拉克的政治环境。年轻时他去巴格达大学念新闻专业,后来还拿了个英语文学的硕士学位。这让他在语言上挺有优势,能说会道。毕业后,他先是干了点教学工作,教英语啥的,但没多久就卷入政治圈子。 1963年,他加入了阿拉伯复兴社会党,也就是复兴党,这党在伊拉克当时势力很大。他从基层干起,慢慢爬到外交领域。1980年代,他被派到伊拉克驻印度大使馆,当了个官员,负责处理一些领事和外交事务。那时候伊拉克正打两伊战争,他的工作主要是维护国家形象,争取国际支持。他干得还行,后来又调到驻意大利大使馆和联合国代表处,继续搞外交谈判。 1992年,他升任外交部长,一直干到2001年。这期间,他代表伊拉克出席过不少联合国会议,帮萨达姆政权辩护,维护他们的立场。2001年,他转岗当信息部长,管媒体和宣传。这职位在伊拉克政府里挺关键,因为要控制舆论,传播官方消息。萨哈夫在这岗位上,忠实执行党的政策,经常在公开场合讲话,支持当局的各种决定。他不是萨达姆的核心圈子成员,毕竟他是什叶派,而政府高层多是逊尼派,但他靠着外交经验和口才站稳了脚跟。 2003年伊拉克战争开打,美军和联军从科威特边境推进,萨哈夫作为信息部长成了伊拉克政府的代言人。他每天开新闻发布会,向全世界记者宣称伊拉克军队大获全胜,美军被击溃。他把美军叫成野蛮入侵者,说他们的坦克在沙漠里烧成废铁,士兵们四处逃窜。这些话通过伊拉克国家电视台播出,试图稳住国内人心。 实际上,联军推进很快,从南部城市巴士拉一路北上,很快就威胁到巴格达。但萨哈夫一口咬定,美军没占到便宜,伊拉克部队在每个战场都占上风。他的这些声明在西方媒体看来很可笑,因为事实完全相反,美军用精确制导武器打击伊拉克防线,伊拉克军队节节败退。萨哈夫的发布会成了战争的标志性事件,他用阿拉伯语和英语交替发言,强调伊拉克的抵抗精神。 外界给他起了绰号,叫“喜剧阿里”或者“巴格达鲍勃”,因为他的话跟现实差太远。比如,美军都打到巴格达机场了,他还说机场牢牢控制在伊拉克手里,美军进攻失败。记者们在发布会后往往摇头叹气,但萨哈夫照旧坚持他的说法。这反映出伊拉克政府在宣传上的顽固,他们想用这种方式拖延时间,影响国际舆论。 战争进入高潮,美军坦克车队开进巴格达市区,伊拉克政府大楼被占领。萨哈夫的最后一次发布会是4月上旬,他说完话就从媒体视线中消失了。没人知道他去了哪儿,伊拉克电视台也停播了他的节目。美军控制首都后,开始搜捕萨达姆政权的高官,萨哈夫的名字不在美军最想要的55人通缉名单上,这意味着他不算核心威胁。 6月下旬,他自己走到一个美军检查点自首。美军士兵确认了他的身份,带他去登记。审问没多久,因为他没参与重大决策,美军就给了他点遣散费,让他回家。遣散费大概几百美元,够他短期生活。这事儿挺讽刺的,他之前天天骂美国,现在却被美国人轻易放过。萨哈夫回家后,试图在巴格达低调过日子,但战后伊拉克乱成一锅粥,宗派冲突爆发,旧政权成员成了靶子。他在社会上混不开,很多人指责他为萨达姆卖命,安全也成问题。 没几个月,萨哈夫觉得在伊拉克待不下去,就向美军当局申请政治避难。他提交了申请,解释自己的情况。美军批准后,他带着老婆孩子离开伊拉克,去了阿联酋。那儿是阿拉伯联合酋长国,相对稳定。他一家在阿布扎比安顿下来,当地电视台找他做政治评论员。 他接受了邀请,继续在节目上谈中东事务,批评美国的中东政策,说他们干预太多,造成地区动荡。他的评论吸引了不少阿拉伯观众,因为他有亲身经历,话说得很直白。这份工作让他维持生计,但也保持低调,避免回伊拉克。萨哈夫的经历挺典型,战争把很多人的人生轨迹彻底改变。他从高官落到普通评论员,靠着过去的知名度吃饭。