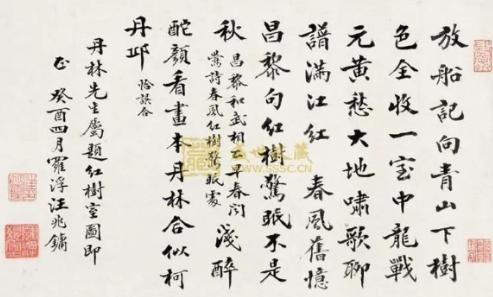

汪精卫有个同父异母的哥哥叫汪兆镰,为人正直,嫉恶如仇。有一次在收音机里听到自己的弟弟汪兆铭投降了日本,还当了大汉奸。汪兆镰痛心疾首,跪在祖宗面前长跪不起,说对不起祖宗,没有教育好这个四弟。汪兆镰还不断写信劝汪精卫不要与日本人搞在一起,现在他在家里都抬不起头。家乡人个个都对指指点点,希望他悬崖勒马回头是岸。 汪兆镰出生在1861年,属于广东番禺汪氏家族,作为长子从小就肩负起很多责任。他的父亲汪琡先娶卢氏,生下包括他在内的几个孩子,后来卢氏去世,父亲又娶吴氏,生了包括汪兆铭在内的后几个子女。家族原本从浙江山阴迁到广东,父亲靠做幕僚维持生活,家境不算富裕,但一直强调教育后代。汪兆镰长大后跟着叔叔汪瑔在两广总督署里做事,处理一些文书事务,慢慢积累经验,也接触到官场里的各种人情世故。那个时代,清政府腐败透顶,汪兆镰在工作中总是坚持自己的底线,不肯随波逐流,这让他在圈子里有点名气,但也得罪了不少人。 1901年左右,弟弟汪兆铭从外地回来参加县试,兄弟俩一起去考。弟弟文笔好,本来成绩突出,但因为考官私下调整名次,结果弟弟没排在前头。汪兆镰没闹事,只是私下鼓励弟弟继续读书。父亲死后,他作为大哥接管家事,带着弟妹搬到粤北乐昌县生活。那地方偏僻,经济条件差,他让当时才十四岁的弟弟去私塾教书,帮着贴补家用。弟弟后来去日本留学,加入同盟会,搞革命活动。 汪兆镰当时还在清廷幕府里任职,表面上不支持弟弟的激进行为,但实际上理解他的追求。1905年,家族给弟弟安排婚事,弟弟不愿意,汪兆镰为了保护家里人,公开宣布把弟弟逐出门,上报县衙备案,避免全家被牵连。这事办得巧妙,既保住了家族,又没断了兄弟联系。 清末民初,汪兆镰一直保持低调,弟弟汪兆铭刺杀摄政王失败被抓,他没法公开帮忙,但通过各种渠道关注情况。民国成立后,弟弟在政界混得风生水起,汪兆镰就留在老家,偶尔写信聊聊家常。弟弟早年是革命者,名声大噪,但后来逐步转向妥协,尤其是抗日战争爆发后,他的立场越来越暧昧。 1938年底,日本侵华正猛,弟弟公开投靠日本人,建立伪政权,这事传开后,全国上下都骂他是汉奸。汪兆镰作为大哥,听到这个消息后,彻底崩溃。他知道弟弟这一步走错,等于把家族名声毁了。那个时候,广播里天天报道抗日新闻,突然播出弟弟的投降消息,让汪兆镰没法接受。他觉得这是对祖先的背叛,因为汪家世代注重忠义,怎么出了这么个败类。 从那以后,汪兆镰开始反复写信劝弟弟,别跟日本人搅和在一起。信里提到自家现在出门难堪,乡亲们到处议论,家族抬不起头。他希望弟弟能及时收手,回头重拾正道。弟弟汪兆铭对这个大哥还是有点敬重的,回信解释说自己有苦衷,不是真汉奸,而是想曲线救国。但事实摆在那,弟弟成立伪国民政府,当上伪主席,跟日本人签各种不平等协议,帮着维持占领区秩序。这让全国人民更恨他,汪兆铭从早年的革命英雄,彻底变成民族罪人。汪兆镰的劝信没起作用,弟弟铁了心走这条路。 1939年初,弟弟在越南河内给女儿办婚事,又一封大哥的信寄过去,被弟弟的妻子陈璧君看到。她读完气坏了,直接烧掉,没给弟弟看。陈璧君是汪兆铭的伴侣,一起搞伪政权,对这种劝阻信特别敏感。 汪兆镰知道弟弟不会回头后,天天郁闷,身体越来越差。那个时代,抗日形势紧张,家乡人对抗日积极,汪家因为弟弟的事被孤立。汪兆镰作为大哥,觉得对不起家族,对不起国家。1939年7月28日,他因病去世,享年78岁。临死前,他叮嘱子女,汪家后代无论如何不能投敌,即便穷死也要守住底线。他的子女后来确实争气,在抗日战争中参与抵抗活动,之后在解放战争里也为国家出力。这算是对汪兆镰的最大安慰。弟弟汪兆铭呢,继续当他的伪主席,直到1944年11月10日在日本名古屋病死,日本投降前几个月的事。他的伪政权随着日本失败土崩瓦解,留下千古骂名。 整个故事看下来,汪兆镰这个人代表了那个时代很多普通中国人的立场,正直不阿,对汉奸行为深恶痛绝。弟弟汪兆铭早年投身革命,刺杀清廷要员,坐牢时写诗表达决心,那时候他是英雄。可抗日一到,他就动摇,选择与日本人合作,幻想通过伪和平救国。结果呢,日本侵略野心暴露无遗,汪伪政府只是傀儡,帮助日本人镇压抗日力量,掠夺资源。历史上,汪兆铭的投降让抗日统一战线受损,好在重庆政府坚持下来,最终赢得胜利。汪兆镰的劝阻信,虽然没改变弟弟,但体现了家族内部的矛盾,也反映出民间对汉奸的抵制。那个年代,很多人像汪兆镰一样,面对亲人变节,选择坚守原则,不妥协。