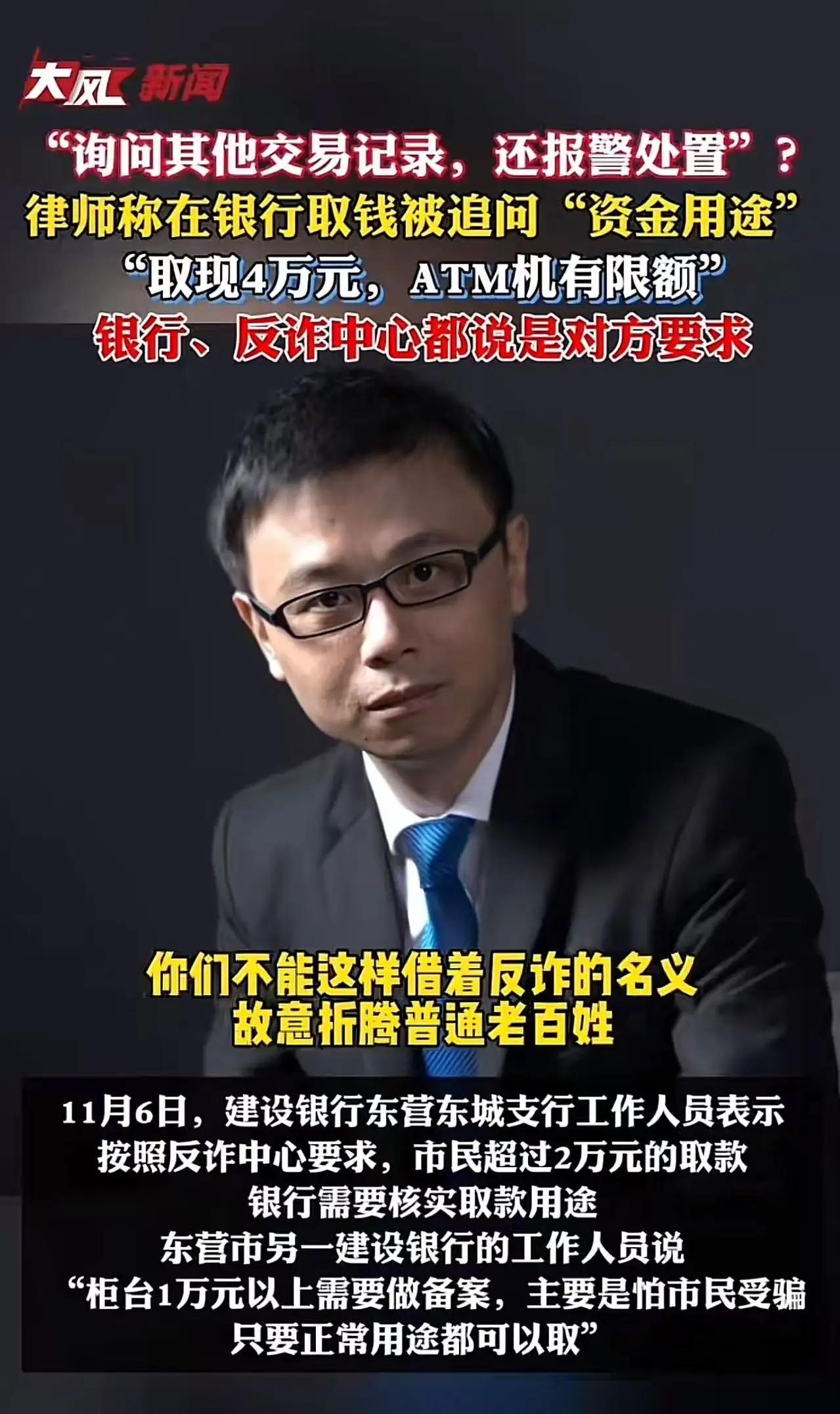

银行这次碰到硬茬了!”山东东营,律师去银行取4万现金,被追问“资金用途”,律师认为这侵犯自己的隐私权,拒绝告知,银行竟然报案处置!律师这下忍不了,把这事情发到了网上,银行领导低头道歉,但律师觉得事情还没完… 这起看似普通的取款风波,却迅速引爆了网络舆论,成为近来社会关注的焦点。事情的背后,暴露了一个“老生常谈”却依然棘手的矛盾:个人隐私权与银行合规管理之间的边界究竟在哪里? 首先,让我们透过现象看本质。银行要求客户说明资金用途,表面上是为了防范洗钱、反恐怖融资等法律风险,是合规的必要手段。然而,当这条“红线”触碰到了像律师这样身份特殊且有着高度职业隐私的人群,这种要求是否合理?当“客户隐私”成为牺牲品,我们是不是走得太远了? 律师作为法律行业的从业者,捍卫客户机密是基本职责。试想,如果银行无底线地询问资金用途,甚至“打小报告”,这无疑是对律师职业秘密的公然侵犯。很多网友直言:“这银行也太多管闲事了吧,难道大家存钱取钱都要报备生活细节?” 不仅如此,银行选择通过法律手段—报警—处置此事,几乎是“火上浇油”。本该是服务和信任的提供方,变成了让客户感到被监视和“威胁”的存在。这种行为,不仅伤害了客户体验,更引发了社会对个人财产自由的担忧。 网络上,网友们分成了两派。一派认为银行的谨慎合规是大势所趋,必须严防死守金融安全;另一派则愤怒质疑,称银行这回“管得太宽”,掏钱取现都成了“审问室”,个人隐私权被践踏。评论区的激烈争论,恰恰反映了现代社会中权利保护与安全监管的巨大张力。 不仅如此,律师当事人的态度也引发了大量关注。他并不满足于银行领导当面道歉,认为事件暴露的问题远未解决。这不仅仅是一次个案,更是一场关于金融服务体系、客户隐私权保护和执法边界的全民讨论。 倘若把这件事情放大来看,背后其实关乎每个人的切身利益。如今,个人资金动向被严密监控,隐私权与安全监管不断碰撞,我们是否已经在不知不觉中失去了应有的自由?未来的金融环境,我们是愿意生活在一个“安全无虞”的严格监管世界,还是一个尊重个人隐私、信任与自由并存的空间?答案并不简单,却迫切需要社会各界的思考和共识。 更值得我们深思的是——银行和每一个金融机构,在追求安全合规时,如何做到不“伤害”客户的情感和信任?怎么平衡必要监管与隐私尊重?也许,答案在于更加透明和人性化的服务设计,而非简单粗暴的“质问”和报警。 如果你是这名律师,或是曾经在银行遇到类似的尴尬时刻,你会怎么做?你认为银行的做法合理还是过分?欢迎大家在评论区吐槽、分享你的经历和观点,让这场话题不仅停留在表面,而成为推动变化的力量。 毕竟,生活中遇到的每一次冲突,都是社会进步的小小拐点。希望这件事,能够成为推动银行业提升客户服务与隐私保护意识的契机,让未来我们都能在公平、尊重与安全中享受我们的金融生活。取钱被报案 取钱问用途 银行追索权