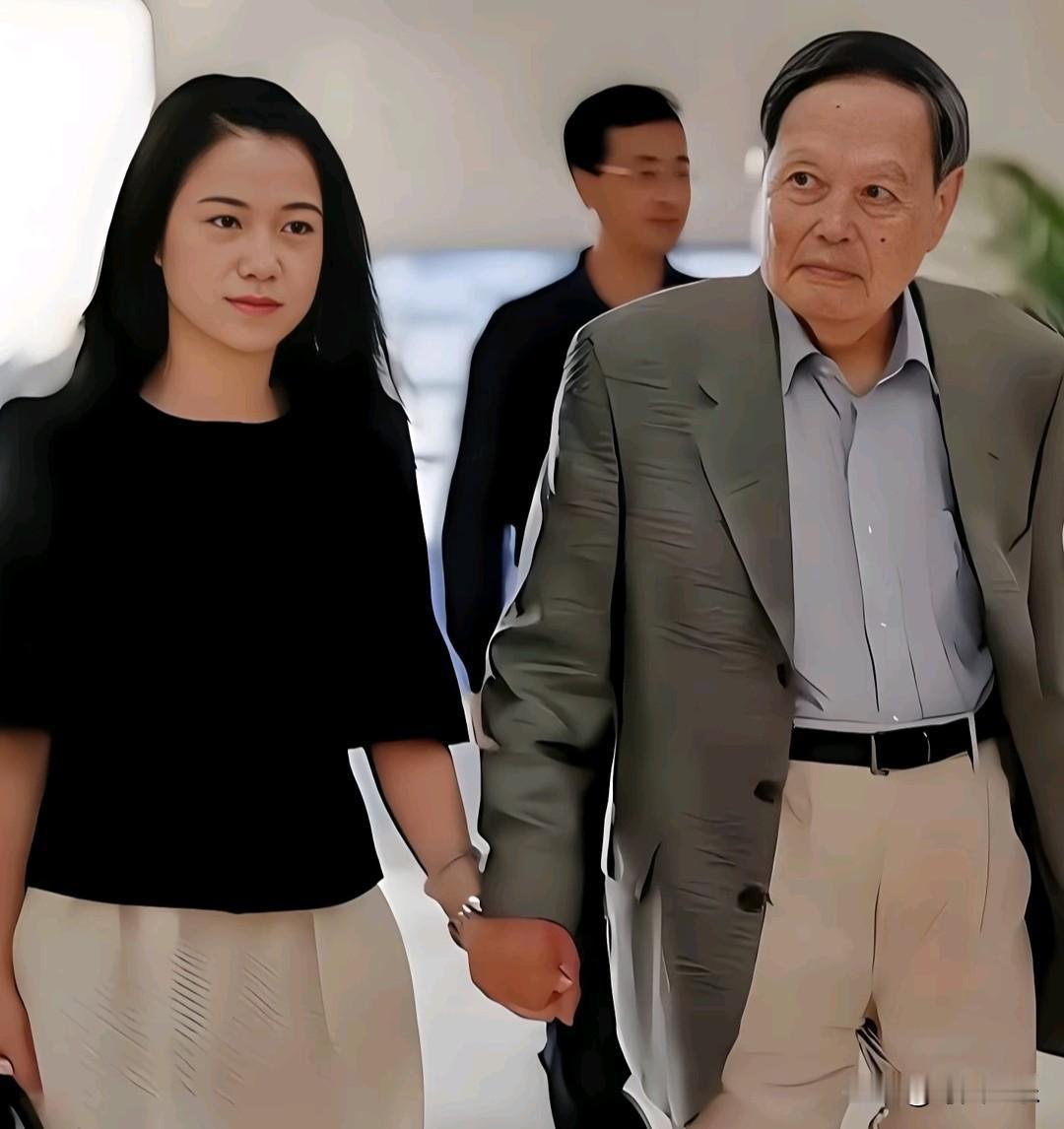

杨振宁离去后,49岁的翁帆穿着35元的帆布鞋悄然搬离旧居,带走34箱沉甸甸的手稿。她依然居住在清华园内,只是从别墅移居到南区的教授公寓,每日在食堂用两荤一素的简餐,清早提着磨破边的帆布包走向图书馆。 之前总有人背后嘀咕翁帆,说她嫁这么大年纪的人是图房子、图钱,现在看看这些事,那些闲话简直站不住脚。 杨振宁走后,翁帆根本没像有些人猜的那样守着大别墅享福,反而主动搬去了清华南区的教授公寓。 要知道那栋别墅是学校给的,她本来有终身使用权,住着宽敞又清净,换别人说不定求之不得,可她偏偏选了更朴素的公寓,就因为离档案馆近,方便整理手稿。 搬家时她没带啥值钱家具,满脑子都是那 34 箱东西 —— 全是杨振宁一辈子的手稿、论文草稿、备课笔记,还有些随手写在餐巾纸上的公式。 有人问她为啥不留几件家具当纪念,她就说那些能买到,可这些手稿全世界就一份,这话多实在啊。 现在 49 岁的她,日子过得比好多普通老师还简单,每天早上提着个磨破边的帆布包就往图书馆或工作室跑,那包跟着她好些年了,边角都磨毛了也没换。 到了饭点就去食堂排队,打份两荤一素的简餐,找个靠窗的位置安静吃,跟学生、老师没啥两样,从不多点啥浪费。 脚上穿的帆布鞋确实便宜,不是啥名牌,脏了擦一擦继续穿,谁能想到这是曾经住别墅的人呢? 但她根本不在乎这些,每天一睁眼就扎进手稿堆里,分类、编号、核对,遇到不懂的物理问题就跑去请教物理系教授,一弯腰整理资料就是好几个小时,经常忙到深夜,学生路过她工作室楼下,总看见灯还亮着。 有人说她是不是没钱才这么省?压根不是,杨振宁早就把财产安排好了,大部分捐了公益,给她留的钱足够用到八十岁,还有信托基金保障生活。 可她不光没挥霍,还主动申请了清华高研院一个月六千块的史料整理岗,学校问她要不要住房补贴,她都直接划掉了。 之前还有人给她七位数的传记定金,让她讲讲和杨振宁的故事,她想都没想就退回去了,说材料不能拿来赚钱。 你说她图啥?图的就是把杨振宁那些没来得及发表的想法、划了叉的猜想整理出来,留给后面的研究者。 杨振宁生前就说过遗憾很多想法没写成论文,翁帆记在心里了,现在就是帮他圆这个遗憾,这哪是图物质,分明是在守着一份责任。 现在的翁帆早就不是只顶着 “杨振宁妻子” 的标签了,她在清华当讲师,开了建筑史的选修课,还是高研院的助理研究员,专门负责整理杨振宁 2000 年以后的资料,还要编学术全集。 她还管着一个青年学者基金,帮着年轻科研人员,每周都要审申请材料。 之前剑桥大学给她发了访学邀请,年薪不少,她也答应了,但特意要求把时间拆开,中间必须回清华,就为了赶《梁思成与清华建筑系》的稿子,那本书她写了五年,为了找几封旧信,还跑去普林斯顿的仓库蹲地上拍资料,管理员都以为她是留学生。 清华园里认识她的人都说,这女人是真沉得住气,之前网上传她被赶出别墅、分不到遗产,谣言都冲上热搜了,她压根没出来辩解,就发了张工作日志截图,写着 “编号 A-317,补注完成”,配着手稿照片,上面还有杨振宁写的感谢她的字样。 后来还是学校网信办发了律师函,造谣的人才怂了。她就是这样,不管外界怎么吵,一门心思干自己的事,喂喂校园里的流浪猫,照顾来陪她的父母,剩下的时间全扑在学术上。 说真的,我敢说换别人未必能做到这样,有多少人盼着靠名人亲属的身份捞好处,可翁帆倒好,主动把物质享受降到最低,一门心思当 “学术传承人”。 那些曾经质疑她的人,现在该闭嘴了,她穿的帆布鞋、提的旧布包、吃的简餐,还有那 34 箱沉甸甸的手稿,全都是最实在的证明 —— 她要的从来不是物质上的富足,而是精神上的延续。 杨振宁留下的不光是钱,更是一辈子的学术心血,翁帆现在做的,就是让这些心血能被后人看到、用到,这比住别墅、穿名牌有意义多了。 这样的人,真该让人佩服,那些乱七八糟的闲话,根本配不上她现在做的事。

用户10xxx58

翁就是一普通平凡女人!尽管杨先生是伟人,但她的品质仍然很多人的天花板!

rv

[赞][赞][赞]

朝阳

令人赞叹!

用户77xxx80

事实证明,诺贝尔奖就是一个忽悠人的笑话!!!

岁月如歌 回复 11-13 03:55

你这是把无知顶头上舞来当个性!

正听

[点赞][点赞][点赞]