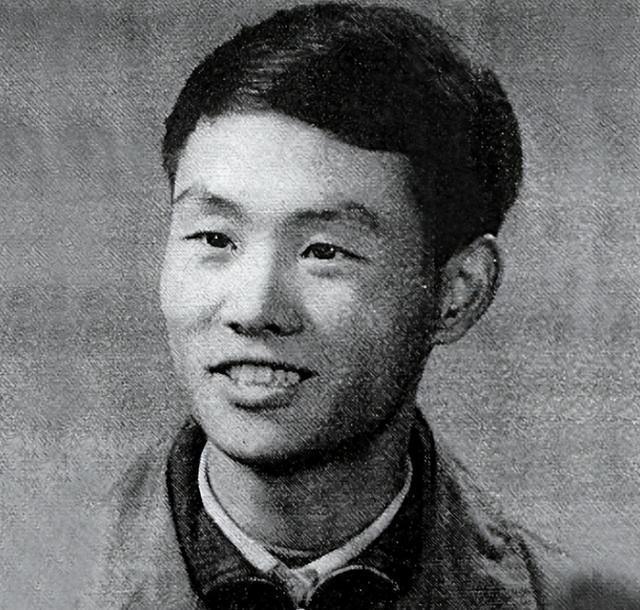

[太阳]1970年,一名知青因为一首歌被判处死刑,就在他做好死亡的准备时,审判员却突然宣判:有期徒刑10年,这让他有些不敢相信!为什么他突然从死刑改成了有期徒刑10年? (信息来源:上观——《知青之歌》,一支难以忘怀的歌) 22岁,本该是青春飞扬的年纪,他却站在公审大会上,听着别人被枪毙的枪声,等待自己的死刑判决。而这一切的起因,竟是他写的一首歌! 《知青之歌》从几个人哼唱到传遍大江南北,它不只是一段旋律,它是一代人的青春,可他最终将作者送上绝路。 然而,就在鬼门关前,一句“荒谬!一首歌怎么能杀人?”奇迹般地改写了他的命运。 这首歌的诞生,源于巨大的失落感。1968年底,21岁的任毅和无数年轻人一样,揣着一腔热血奔向农村。可现实很快就给他们上了一课。 他们用不惯大灶,时常手忙脚乱,热情被一天天的苦闷和隔阂消磨殆尽,很多知青心里憋着一股劲儿,特别想家。就在这种情绪下,有同伴提议,我们也写首自己的歌吧。 在江浦县汤泉公社昏暗的煤油灯下,任毅把所有人的思乡、苦闷和爱情,全写进了歌里。这首歌就像长了腿,从田埂传到火车,因为它唱出了大家压在心底不敢说的话。 在那个年代,任何个人的情感表达都可能惹来大祸。一开始还好,任毅甚至还在公社大会上指挥大家唱过。但很快,事情就失控了。 歌词里一句“深浅在偏僻的异乡”,感叹的是前途未卜,不知深浅。可传来传去,变成了“深陷在偏僻的异乡”。一字之差,从迷茫变成了控诉,这在当时足以被当成“反动”的证据。 更要命的是,这事儿还传到了国外。任毅从同学的信里得知,连当时和我们关系紧张的苏联都在放这首歌。他瞬间感觉天都要塌了。 1970年春节,上海知青回城探亲时唱了这首歌,立刻引起了上海革委会的注意,并迅速上报给了“四人帮”。歌曲被定性为“现行反革命”,抓捕作者的行动随即展开。 这首歌,成了一场审判的核心物证,22岁的任毅是生是死,全看别人怎么解读它。被捕后,他被审了五个多月。审讯人员反复把他押到公审大会现场,让他眼睁睁看着一批批犯人被拉走枪毙。他一度以为,下一个就是自己。 最后,南京市公检法军事管制委员会的报告下来了:判处任毅死刑,立即执行。就在生死一线间,案卷按程序上报到了江苏省革委会,被许世友将军看到。 这位老将军猛地一拍桌子:“荒谬!一首歌怎么能杀人?”许世友顶着巨大压力要求重审,在卷宗上批示:“此人年轻,历史简单、清白,没有死罪。” 这句话,硬生生把任毅从鬼门关拉了回来。死刑改判为有期徒刑十年。当任毅在公判大会上听到这个结果时,他恍惚地问了一句:“这个任毅是我吗?” 在近九年的牢狱生活中,任毅从没放弃音乐。监狱里不少看守和狱警也曾是知青,都挺同情他。1979年1月,离十年刑满还差一年多,任毅被宣判无罪释放。 出狱后,他在一家丝绒厂找到了工作,结了婚,过上了普通人的生活。对于那段经历,他只说:“功过是非,自有历史评说。” 他一直记着许世友将军的恩情。将军去世时他未能当面道谢,后来特意去到将军坟前,诉说自己的重生。而那首《知青之歌》,承载了太多的苦难和希望,成了那一代人心中永远的烙印。