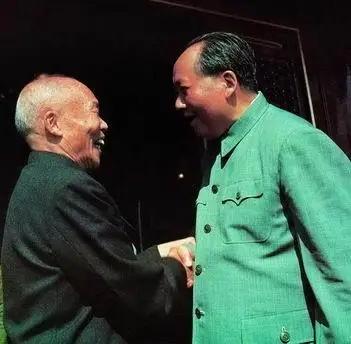

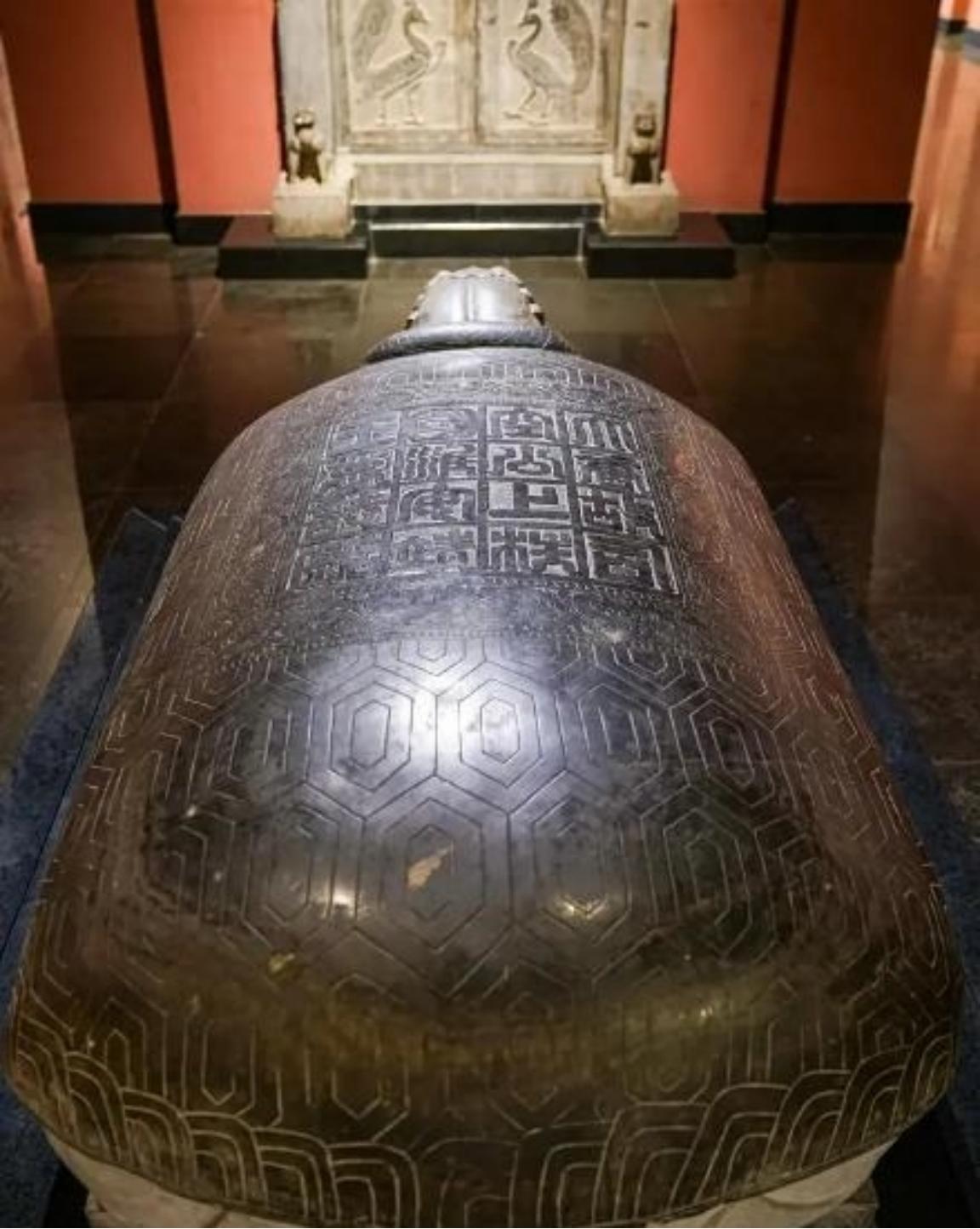

1959年,李宗仁在美国寄来价值11万美元的文物,周总理找人鉴定后发现大多是赝品,最多价值3000美元,毛主席一听:“我们给他12万嘛。” 1965年7月,北京机场的停机坪上,李宗仁接过工作人员递来的热茶,指尖触到杯壁的温度时,突然想起六年前纽约公寓里,刘仲容提着旧皮箱上门的场景。 那个装着12万美元现金的箱子,比眼前的热茶更让他心头发烫。没人知道,这12万美元,是用一箱估值仅3000美元的假文物换来的,却成了他跨越重洋回到祖国的“钥匙”。 1959年冬天,香港码头的仓库里,国家派来的工作人员正小心翼翼地拆木箱。箱子上标着“日用品”,里面却裹着层层软布,藏着李宗仁从美国寄来的“宝贝”。 这些从纽约古董店、拍卖行淘来的字画摆件,是他攒了好几年的积蓄,花了11万多美元。 他不懂鉴定,只听古董商说“这些是清代官窑和名家真迹”,就满心欢喜地想献给祖国,觉得这是自己漂泊海外多年,能为家乡做的实在事。 可等这批“宝贝”运到北京,故宫的老专家们用放大镜一瞧,很快下了结论:真迹没几件,大多是仿品,按当时的市场行情,顶多值3000美元。 消息传到中南海,周总理起初想按3万美元给李宗仁拨款。3万美元,既不算亏待他的心意,也符合文物的实际价值。 可当他把这事跟毛主席汇报时,毛主席却笑着摆了摆手:“给他12万。我们搞统战,不能只算经济账,要算人心账。 他说花了11万多,我们就多给一点,这叫‘投石问路’,让他知道祖国的诚意。”后来,财政部部长李先念亲自从国库提了12万美元现金,用旧皮箱装好,特意找了跟李宗仁相熟的刘仲容去送钱。 全程没走银行,没让外人知道,就怕国民党特务盯上,坏了这事。 刘仲容到纽约时,李宗仁正坐在家里翻广西老家的旧照片。 看到皮箱里的现金,他愣了半天,拉着刘仲容的手反复确认:“祖国真的认我这份心?”刘仲容说:“主席说了,您的心意比文物值钱。” 那天晚上,李宗仁失眠了。他在美国住了近十年,住带花园的房子,出门有汽车,可总觉得心里空落落的。 有次程思远的女儿林黛来家里做客,他看着小姑娘说“还是家乡的月亮圆”,那时就动了回国的心思,只是怕国民党特务报复,一直没敢深想。 现在拿着这12万美元,他突然觉得,回家的路好像没那么难了。 从那以后,李宗仁开始悄悄规划回国路线。他知道国民党特务在海外盯着,不敢走直飞航线,特意绕了远路; 1965年7月,先从纽约飞苏黎世,再转道卡拉奇,全程戴着帽子和墨镜,连夫人郭德洁都换了发型,就怕被认出来。 在卡拉奇转机时,有个疑似特务的人一直跟着他们,李宗仁故意去商店买当地特产,跟老板聊了半天,才甩开对方。 直到踏上北京机场的土地,看到迎接人群里的毛主席、周总理,他才敢摘下伪装,红着眼眶念出《归国声明》里的那句“我终于回来了”。 回国后,李宗仁过上了安稳日子。毛主席在中南海请他吃南方菜,都是他年轻时爱吃的扣肉、米粉; 周总理陪他去东北看工厂,他望着高大的厂房和冒黑烟的烟囱,感慨地说“没想到国内工业发展这么快,比我当年在广西搞建设时强多了”。 1966年春天,他回广西老家,看到土路变成了水泥路,老房子还在,邻居们围着他问长问短,有位老人递来一碗油茶,说“您当年办的学堂还在,我家孙子还在那儿读书呢”。 他捧着油茶,半天说不出话,觉得这才是真正的“家”。 后来,国家安排他当全国政协常委,让他参与国家大事。他每次开会都认真准备发言稿,从农村水利建设到海外侨胞权益保护,桩桩件件都往实处说。 闲暇时,他接着整理《李宗仁回忆录》,把自己从台儿庄战役到广西建设的经历都写进去,半点不藏着掖着。 他说:“这些都是历史,得留给后人看,让他们知道当年的中国是什么样。” 1969年1月,李宗仁病重时,还念叨着“想再去台儿庄看看”,身边人告诉他“现在那里建了纪念馆,后人都记得您当年打的胜仗”,他才安心闭上眼。 如今,李宗仁留下的《李宗仁回忆录》成了研究中国近现代史的珍贵资料,而当年那12万美元的“糊涂账”,也成了统战史上的一段佳话。 它让更多海外游子知道,祖国从不计较过去的分歧,只要心里装着家国,就总有回家的路。 就像李宗仁当年说的:“民族团结、国家统一,才是百年未有的大事。”这份共识,至今仍在影响着两岸三地的中国人。 信源:李宗仁所捐文物多为赝品 毛泽东:他投石问路——光华时报