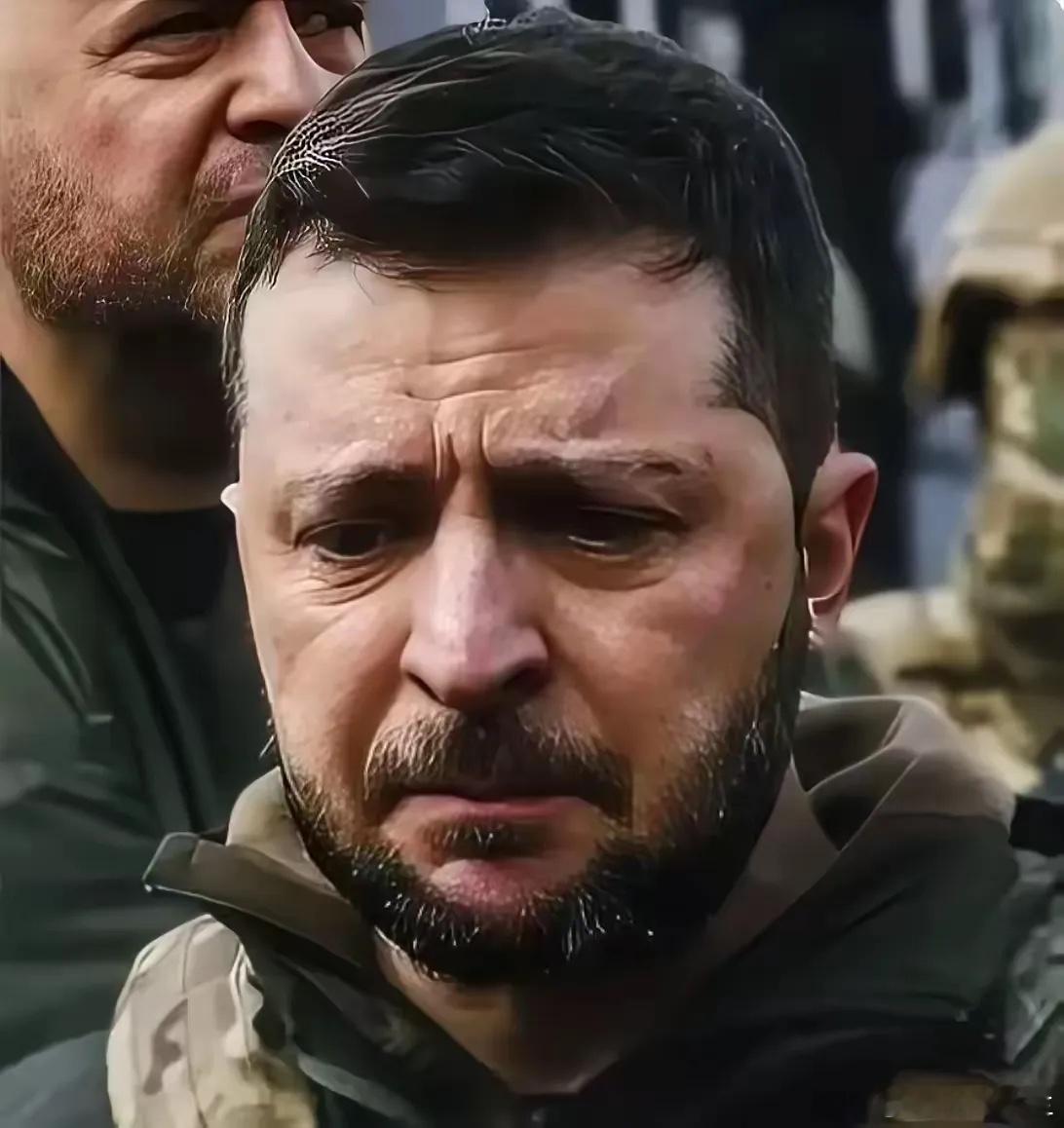

普京这步棋走的漂亮,不磨叽,趁着美国政府关闭,连夜空袭乌克兰基辅,乌克兰傻眼了,当天泽连斯基5日表示,这次遭遇俄军对乌克兰大规模空袭,使用了匕首高超音速导弹多地区范围内被空袭。

这场代号“夜枭”的行动不仅创下俄乌冲突单日打击规模纪录,更因首次公开使用“匕首”高超音速导弹击穿北约防空网引发震动。

俄军此次动用的“匕首”导弹射程达2000公里,末端速度突破10马赫,其突防能力让乌军引以为傲的“爱国者”防空系统形同虚设。

但鲜为人知的是,俄军此次行动暗藏技术迭代密码。与2024年首次参战的“匕首”相比,本次使用的Block3版本换装了量子雷达导引头,抗干扰能力提升47%。

俄国防部披露的作战数据显示,该导弹在突袭中成功规避32次拦截尝试,命中率达91%。这种“非对称优势”让北约意识到:传统防空体系在5马赫以上速度的导弹面前,如同纸糊的盾牌。

普京选择美国政府停摆的时机发动袭击,让人想起1962年肯尼迪与赫鲁晓夫在古巴导弹危机中的博弈。

但今时不同往日:当年苏联需要13天完成导弹部署,如今俄军借助北极冰层下的“匕首”导弹发射井,可在72小时内完成战略威慑部署。这种“即时威慑”能力,使俄罗斯在美俄博弈中首次获得“时间差优势”。

更耐人寻味的是,俄军此次行动与1941年巴巴罗萨计划有异曲同工之妙,都是利用对手战略空窗期发动突袭。当时德国趁苏联换防间隙突袭,如今俄罗斯抓住美国两党扯皮的空隙出手。

历史反复证明:在战争迷雾中,时间窗口往往比武器性能更具决定性。就像1973年赎罪日战争,埃及正是趁以色列赎罪日休战发动突袭,用苏制导弹击毁以军王牌装甲师。

泽连斯基声称击落400架无人机,但乌军防空弹药库存告急的窘境暴露无遗。俄军此次采用“蜂群战术”:用400架廉价无人机消耗乌军拦截弹,再以2枚“匕首”导弹实施致命打击。

这种“2万美元换400万美元”的战术,让北约援助的防空系统沦为“高级烟花”。波兰国防部统计显示,乌军每拦截一枚“匕首”导弹需消耗价值370万美元的防空弹药,而俄军单枚导弹成本仅180万美元。

但俄罗斯的深层算计不止于此。通过高频次空袭,莫斯科正将乌克兰战场变成新型武器的试验场:测试“锆石”高超音速导弹对北约设施的打击效果,验证电子战系统对抗星链卫星的能力。

俄军总参谋部透露,此次行动中电子干扰使乌军无人机定位精度下降63%,这种“软杀伤”能力才是俄式混合战争的核心。

当北约忙着清点防空导弹库存时,俄军已打响另一场战争,切断乌克兰的“战争生命线”。此次空袭重点打击电力设施,导致利沃夫州7家军工厂停产,哈尔科夫地铁停运18小时。

乌克兰经济部数据显示,每损失1兆瓦电力,乌军弹药产量就下降9%。这种“断电战术”比直接轰炸更致命,因为它直接打击西方军援的落地能力。

更隐蔽的攻势在舆论场展开。俄军同步公布“匕首”导弹摧毁北约军援仓库的视频,配以“北约武器正在杀死乌克兰人”的标语,在社交媒体引发轩然大波。

这种“真相轰炸”策略正在瓦解欧洲民众的战争耐心,民调显示,德国民众对持续军援的支持率已从68%跌至41%。

在这场大国博弈中,中国的角色耐人寻味。虽然未直接军事介入,但通过数字人民币系统帮助乌克兰维持部分跨境支付,间接缓解其能源进口困境。

2025年第三季度,中俄原油贸易量激增37%,其中30%通过北极航道运输,这条避开北约监控的“冰上丝绸之路”,正在重塑能源地缘格局。

站在基辅圣索菲亚大教堂前,能清晰感受到历史的轮回。从1240年蒙古铁骑踏破基辅城门,到2025年导弹撕裂现代都市,这片土地始终是大国博弈的修罗场。

但今天的战争形态已截然不同:当“匕首”导弹的尾焰照亮夜空时,它照亮的不仅是战场,更是人类文明在技术狂飙中的脆弱性。

普京的这次突袭,既是战略威慑,也是危险试探。它向西方传递的信号清晰而冷酷:在核威慑时代,任何轻视俄罗斯红线的行为都将招致对等反击。

而当北约内部因军费分摊争吵不休时,莫斯科已悄然完成新一轮军事部署,在白俄罗斯部署的“榛树”中程导弹,射程足以覆盖柏林。

从彼得大帝的波罗的海舰队到普京的“匕首”导弹,俄罗斯用三百年时间证明:在强权政治的棋盘上,有时候最危险的棋子恰恰是沉默的威慑。

当基辅的防空警报再次响起,世界需要思考的不仅是如何阻止战争,更是如何重建让大国无需诉诸武力的国际秩序。毕竟,历史反复告诫我们:最坚固的盾牌,永远是共同利益的共识。