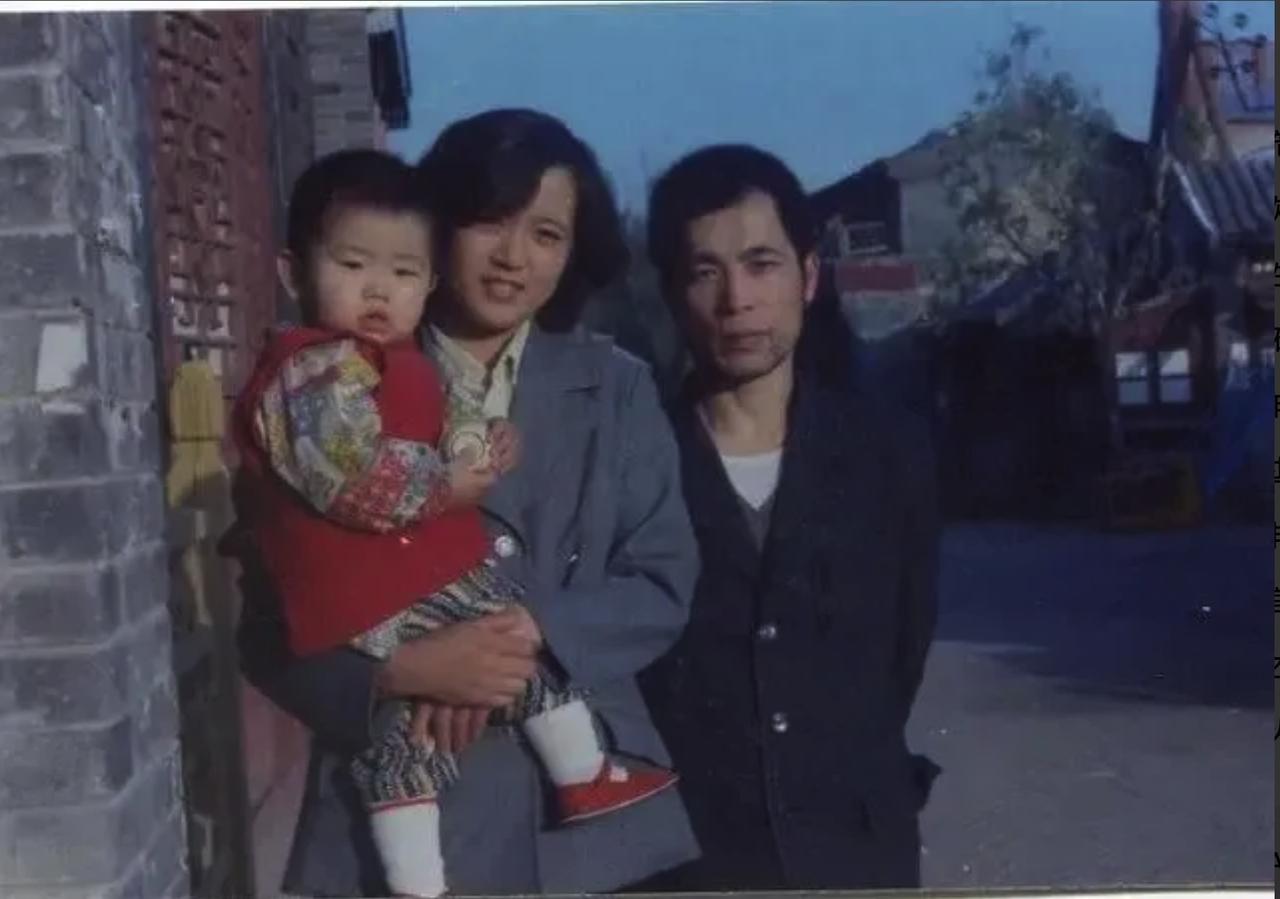

1981年,梁晓声和北京姑娘焦丹相亲。一见面,梁晓声就交底:“我每月工资42块5,得寄30块回东北老家。家里5个兄弟姐妹,大哥精神失常要吃药,我熬夜写作身体也不好……” 那天是冬日午后。32 岁的梁晓声坐在搪瓷杯旁,手指不自觉摸杯沿。他看着穿素色毛衣的焦丹,说完这些话,空气都静了。 这不是他第一次相亲,却是头回 “自揭伤疤”。之前十几次,姑娘们一听家庭负担,立马起身走,连杯里的茉莉花茶都没凉透。 梁晓声这么坦诚,是心里没底。他是复旦中文系毕业,还是北影厂最年轻编导,本该有好前途 ——11 平米宿舍、每月 42.5 元工资、单位发的煤炉和搪瓷盆。可这些,在家庭重担前根本不够用。 父亲是哈尔滨建筑工人,母亲打零工拉扯五个孩子,大哥精神崩溃,三弟读高中、妹妹未成年。每月 30 元寄回东北,剩下的钱只够他吃馒头咸菜,还得赶手稿。他曾在走廊煮面溅脏稿纸,也为省五分钱车票步行十里,磨破鞋底就用碎布缠脚。 焦丹的回答让他意外:“你负担太重,得有人跟你一起扛!” 焦丹出身北京知识分子家庭,是小学教师。这时她眼里透着坚韧,虽比梁晓声小六岁,做决定却果断。 梁晓声还在犹豫,焦丹就带着自烙的糖饼上门。糖浆在搪瓷盘里凝成硬块,她说:“我爹娘教我,嫁人看人心,不看钱。” 1982 年 5 月,他们结婚了。没办婚礼,只有焦丹用积蓄做的两床棉被、三个樟木箱,还有坐 4 路公交车晃悠的十分钟。 梁晓声宿舍没独立厨房,焦丹在走廊支煤炉,琢磨出 “15 分钟快手菜”—— 切土豆丝用铝盆接煤渣,炒白菜用围裙兜油星。 有回梁晓声说切菜声吵写作,焦丹就把菜刀磨亮,让切菜声变规律。她知道丈夫有胃病,总在搪瓷杯里温姜茶,杯壁 “为人民服务” 的字都被摸亮了。 1983 年,儿子梁爽出生。焦丹坐月子吃清炒菠菜和小米粥,怕婴儿哭影响写作,常抱着孩子在胡同走。 梁晓声至今记得那个雪夜:焦丹蓝布围巾结满冰霜,怀里的孩子却暖和。她说:“等孩子大了,咱们买带厨房的房子。” 这句话后来被写进《今夜有暴风雪》,成了知青夫妻相濡以沫的原型。 婚后第三个月,梁晓声创作进入高峰。《这是一片神奇的土地》发表时,焦丹正蹲在煤炉前给她熬调理脾胃的中药 —— 他熬夜写作早伤了脾胃。 焦丹把药渣晒干磨粉,混进他的墨盒:“这样写的字带药香。” 1984 年,《今夜有暴风雪》和《父亲》同时获奖,梁晓声在领奖台说:“这个奖属于我妻子。” 台下焦丹抹眼泪,手里还攥着织了一半的毛衣。 1990 年代最难熬。梁晓声两个弟弟下岗、妹妹工厂倒闭,焦丹拿出家里 4 万元积蓄 —— 相当于普通工人十年工资,全寄回东北。 她还骑三轮车带公婆看病,车筐里的病历本被风吹得哗哗响。大哥来京治病,她把 13 平米新房让出去,自己带孩子搬回 11 平米旧屋。 梁晓声想拒绝,她说:“房子是死的,人是活的。” 这句话后来写进《人世间》,成了郑娟对周秉昆的经典台词。 如今,梁晓声 76 岁,焦丹 70 岁。他们的婚姻没有玫瑰烛光,却有实在的温暖。 焦丹会提前两天备年夜饭,让梁晓声的兄弟姐妹从东北来团聚;梁晓声写作间隙,会陪她去胡同口买糖炒栗子,糖纸在夕阳下亮闪闪。 2022 年《人世间》热播,观众发现郑娟原型就是焦丹 —— 她缝补的针脚、哄孩子的歌谣、面对困境的微笑,都被梁晓声写进书里,成了文字里的温情。 有人问梁晓声,四十年靠什么支撑? 他说:“焦丹让我相信,爱不是风花雪月,是一起面对风雨的勇气。” 这份勇气,是 1981 年冬日焦丹听完 “自揭伤疤” 仍愿牵手;是四十年里她总把他当 “穷孩子” 照顾;是最难时她说:“不好意思就好好写作,让我们早点沾沾光。” 他们的爱情没有轰轰烈烈,却在柴米油盐里藏着长久陪伴。四十年风雨一起扛,把普通日子过成了让人羡慕的模样。

中华小能人

没有听说90年有下岗的。