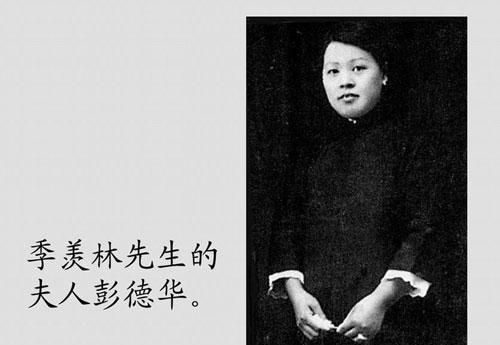

1994年,季羡林的妻子彭德华去世,要4万丧葬费,季羡林让儿子季承出2万,可季承不愿意,他拒绝了父亲。季羡林很生气,扬言要和儿子断绝父子关系。 20世纪的中国,是一个历经战乱与社会巨变的时代。在这个时代背景下,出生于1911年的季羡林,成长为一名杰出的学者和思想家。然而,他的个人生活同样充满戏剧性和挑战。1929年,年轻的季羡林面临着一个重大的人生转折点:考入清华大学。这不仅是一个学术上的成就,也预示着他即将踏入更为广阔的世界。 然而,在他即将迈出这一步之前,家庭传统和习俗的束缚让他不得不面对一个封建社会的烙印——包办婚姻。季羡林被家人安排与比他年长四岁的彭德华结婚。这段没有爱情基础的婚姻,对于渴望自由和知识的季羡林来说,无疑是一种极大的束缚。他对此感到不满,但却不得不接受。 季羡林与彭德华的婚姻,更像是两个陌生人在同一屋檐下的相处。季羡林将自己的精力和情感投入到学术研究中,而彭德华则在家中独自抚养孩子。这种情况在季羡林赴德国留学期间尤为明显,那时,他与家庭的联系更加疏远。 季羡林在德国的留学生活,不仅开阔了他的学术视野,也让他体验到了不同的文化和生活方式。在那里,他遇到了一位德国女孩,两人成为了好朋友。尽管季羡林对她有所倾慕,但他始终坚守着对家庭的责任,没有越雷池一步。 季羡林回国后,家庭关系并未因此而有所改善。季承,作为季羡林和彭德华的儿子,在这样一个家庭环境中长大,感受到了来自父亲的疏远和冷漠。季承的童年和青少年时期,更多的是与母亲的相依为命。 随着时间的推移,季承逐渐长大成人,他的人生轨迹和父亲季羡林越来越不同。季承在北京的学习生活使他成为了一名杰出的科学家,但这并没有缓和他与父亲之间的疏远。季承试图将母亲接到北京生活,但遭到了季羡林的反对。季承的坚持让这段母子关系变得更加紧密,而父子关系则愈加疏远。 季承对季羡林的怨恨,源自于对父亲长期缺席和忽视家庭的不满。尽管季羡林作为一位学者享有崇高的声誉,但在季承眼中,他却是一个缺席的父亲和对家庭冷漠的丈夫。季羡林对待彭德华的态度,也加深了季承的这种感觉。 1994年,彭德华去世,这个事件成为了父子俩关系中的一个转折点。季羡林不在妻子身边,也没有为她的丧葬费用做出贡献。当季羡林提出要季承分担丧葬费用时,这激发了季承多年来对父亲的不满和怨恨。季承拒绝了季羡林的要求,认为这应该是父亲的责任。 父子之间的争吵和不愉快,最终导致了他们关系的破裂。季羡林的愤怒和失望,季承的反抗和埋怨,这些情绪在那一刻爆发了出来。他们的关系陷入了长达13年的冰冻期。 然而,血缘关系的纽带是难以割断的。2007年,季承得知父亲病重的消息,他决定去医院看望季羡林。在病床前,季承跪下,向父亲道歉,试图弥补多年的遗憾和误解。季羡林的回应,显示出了他对儿子深厚的爱和关怀。 这一幕成为了父子俩关系中的和解与重建。多年的误会和隔阂,在这一刻得到了释放和理解。季承在他的书中写道:“天命难违,人性必胜”。这句话不仅是对他们关系的总结,也是对人性和家庭关系的深刻理解。 季羡林和季承的故事,是一个充满戏剧性的父子关系史诗。它反映了一个时代的变迁、家庭的纠葛和个人情感的冲突。尽管季羡林和季承在生活观念和价值取向上有所不同,但最终,他们都能够超越自身的经历,理解和接受彼此。 这个故事告诉我们,无论时代如何变迁,家庭和血缘的纽带始终是人类情感中最为深刻和难以割舍的部分。它也提醒我们,理解和沟通是解决家庭矛盾的关键。在季羡林和季承的故事中,我们看到了父子情深,也看到了人性的光辉。最终,他们的故事成为了一个关于理解、宽容和爱的赞歌。

赢在科创

在践行中国传统文化方面还不够