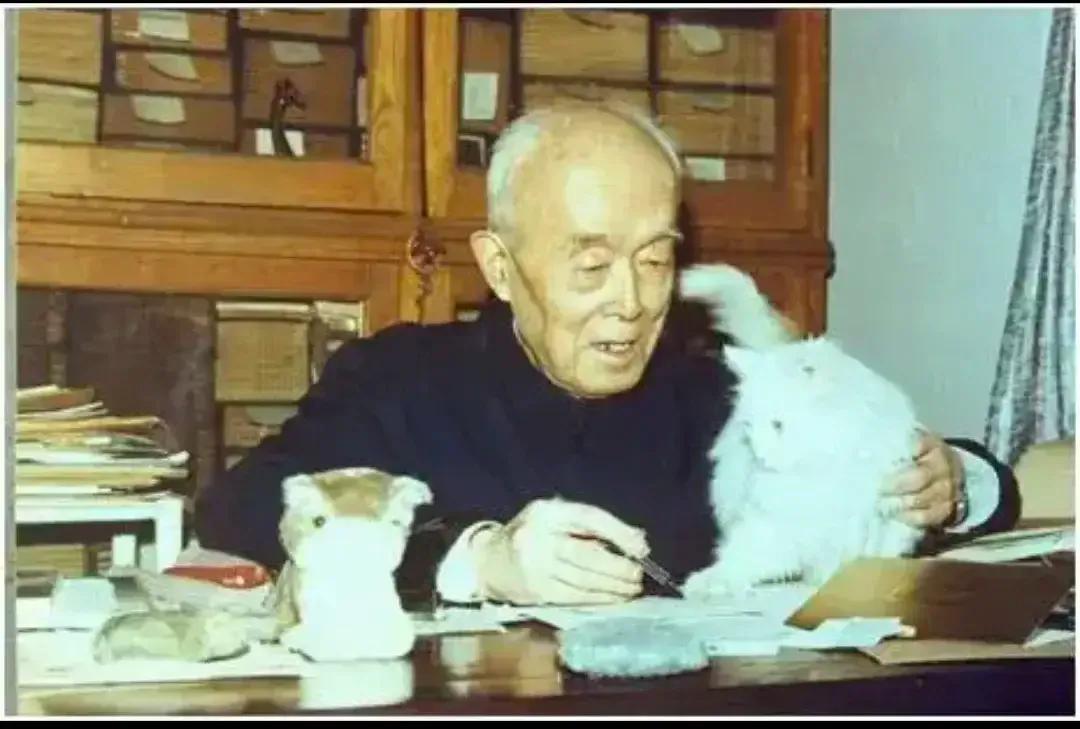

70岁与原配离婚,娶了自家30岁保姆,婚后生下一子,老父亲乐开花。 在北京的一个春日黄昏,季承站在他座落于城市心脏的家门前,70岁的他眼中带着一种难以言说的复杂情感。这个家,见证了他与原配的爱情、成长,也见证了随着时间的流逝,那份爱情逐渐褪色,直至最终的离婚。季承的原配妻子,一位温婉知性的女士,早已在海外生活,与季承渐行渐远。曾经的激情与浪漫,如同这座城市的老建筑,在岁月的风雨中逐渐斑驳,最终只剩下回忆。 然而,更令人侧目的是,季承选择了马晓琴,这个年轻的保姆,作为他的新伴侣。马晓琴,一个农村出身,品行端正,勤劳能干的女性。她的经历代表着无数奋斗于大城市的普通人,她的故事,是农村向城市迁移的缩影,也是时代变迁的见证。 季承与马晓琴的结合,不仅仅是两个人的事,它触动了传统价值观的敏感神经。季承的父亲,著名学者季羡林,对此并不看好。在季羡林看来,这不仅仅是年龄的差异,更是身份与阶层的跨越。对于季羡林而言,这种跨越无疑是不合时宜的。 季承与马晓琴的婚姻,如同一股激流,冲击着季家每一个人的心。马晓琴最初进入季家,是作为一名普通的保姆,她的任务是照顾季羡林。马晓琴的出现,如同春风化雨,渐渐溶化了季羡林的心墙。她以她的细心和勤劳,赢得了季家的认可,尤其是季羡林的母亲彭德华,对她赞赏有加。 然而,命运的转折点在1994年发生了。彭德华的去世,让季家陷入了前所未有的悲痛之中。季承和季羡林因为彭德华的安葬方式产生了严重的分歧,父子关系陷入僵局。在这段艰难时期,马晓琴成了季承情感上的依靠。她用她的同情和理解,安慰着季承,渐渐地,两人的关系超越了雇佣与被雇佣的界限。 季承决定与马晓琴结婚,这一决定在外界引起了不小的轰动。舆论的目光,既有好奇,也有非议。然而,对于季承和马晓琴来说,他们的婚姻是建立在相互尊重和理解之上的。尽管面对外界的种种非议,他们依然选择了相信和依靠彼此。 2008年,季承带着与马晓琴所生的小儿子去医院看望季羡林,这一举动柔化了季羡林的心。季羡林看着孙子,感受到了家族的延续和希望,父子关系也因此得到了某种程度的修复。季羡林晚年的笑容,是对季承选择的最好证明。 然而,季羡林去世后,遗产问题成为了新的焦点。季羡林将遗产捐给了北京大学,这一决定引起了季承的强烈反对。季承认为,作为季羡林的合法继承人,他有权了解遗产的归属与去向。这场围绕着遗产的法律纠纷,不仅是财产的争夺,更是对家族价值观和道德观的一次深刻考验。 季承坚持将此事诉诸法庭,但最终败诉,并支付了高昂的诉讼费用。他对外界表示,他的诉求并不是出于贪婪,而是出于对家族遗产的责任感和对法律规则的尊重。这场官司,虽然没有得到理想的结果,但季承仍表示愿意与北京大学和解,显示出他的理性与成熟。 季承与马晓琴的故事,不仅是一个普通家庭的故事,更是社会变迁和价值观冲突的缩影。它展示了个人选择与社会预期之间的张力,体现了传统与现代之间的冲突与融合。季承的选择,或许在许多人看来难以理解,但它也代表了个体对幸福追求的权利和勇气。 在这个故事中,我们看到了爱情的多样性和复杂性,看到了家庭关系的纠葛与和解,也看到了社会舆论对个人选择的影响。季承与马晓琴的故事,是对传统价值观的挑战,也是对个人选择权的肯定。它教会我们,每个人都有权利按照自己的方式寻找幸福,即使这条路充满了未知和挑战。在变迁的社会中,我们需要更多的理解与包容,让每个人都有机会以自己的方式书写自己的生活故事。