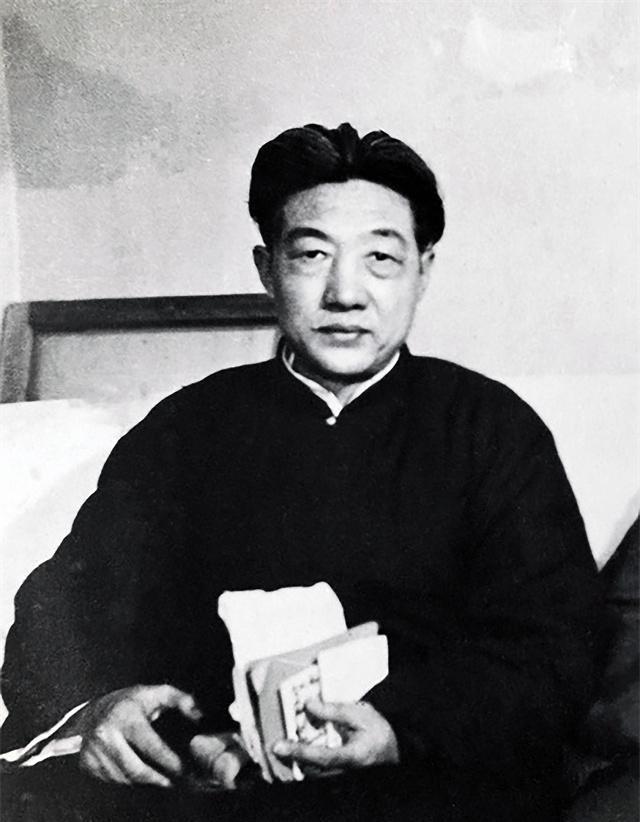

1944年夏末,徐静斐去探望生病的父亲徐悲鸿。她发现继母廖静文吃的是父亲剩下的饭菜,晚上睡在冰冷的水泥地上,顿时不解地思忖着:“父亲每个月工资就有300大洋,她怎么会这样?” 在1944年的夏末,中国正处于一个动荡的时期,第二次世界大战和中国的抗日战争将国家推到了风雨飘摇的边缘。而在这个混乱的时代背景下,艺术家徐悲鸿的家庭也在经历着他们自己的风波。 徐悲鸿,作为中国现代绘画的重要人物,以其深厚的艺术造诣和对中国画的革新而著称。他的作品不仅受到国内的尊敬,也在国际上赢得了极高的声誉。尽管身为一名著名艺术家,徐悲鸿的个人生活却不为人所熟知。在这段特殊的历史时期,徐悲鸿的家庭生活透露出的是一种艰辛和牺牲,特别是对于他的第二任妻子廖静文而言。 廖静文,一个默默无闻、勤勤恳恳的女性,她的生活似乎完全围绕着徐悲鸿和他的艺术。她的牺牲和付出,虽然在徐悲鸿辉煌的艺术生涯中不为人知,却在徐家的日常生活中扮演着不可或缺的角色。在徐悲鸿生病期间,廖静文的生活更是艰难。她的日常不仅要照顾虚弱的丈夫,还要面对家庭经济的困难。尽管徐悲鸿的工资不菲,但家庭的实际生活状况远不如人们所想象的那般富裕。 在这样的背景下,徐静斐,徐悲鸿与前妻所生的女儿,来到了徐家。她对于继母廖静文的生活状况感到不解和惊讶。廖静文的牺牲和对徐家的贡献,以及她对徐悲鸿无私的爱,是徐静斐在那个夏天的重要发现。 在那个酷热的夏末,徐静斐来到父亲的住所。她发现了一些让她难以置信的事实:廖静文,这位平日里默默无闻的继母,竟然在吃着父亲剩下的饭菜,并且晚上睡在冰冷的水泥地上。徐静斐心中充满了疑惑,她无法理解,在徐悲鸿的月薪高达300大洋的情况下,为何家中的生活状况会如此艰难。 这天,廖静文刚刚照顾好病重的徐悲鸿吃完饭。徐悲鸿虽然病态,但依旧执着于他的画作。在病榻旁,徐静斐目睹了父亲和继母的日常生活。徐悲鸿的坚韧和对艺术的执着让她感动,而廖静文对徐悲鸿的细心照顾和无私付出更是让她眼眶湿润。 当晚,徐静斐在协助整理房间后,更加深刻地体会到了廖静文的艰辛。继母不仅是在节俭,而且还在无声地奉献。她将肉类都偷偷地留给徐悲鸿和徐静斐,自己却只吃些简单的素食。这一切,都是为了家庭,为了徐悲鸿的健康。 随后,徐静斐了解到,虽然父亲的工资颇丰,但家庭的实际经济状况并不乐观。徐悲鸿的收入除了必须支持家庭的基本开销外,还有一部分用于维护母亲的生活,另一部分则用于购买和收复流失海外的国画。真实的家庭状况与徐静斐之前的想象有着天壤之别。 晚上,徐悲鸿仍旧坚持要研究画作,而徐静斐则坐在床头陪伴父亲,尽管身体不适,徐悲鸿的手中仍然紧握着画笔和画纸。廖静文则是无声地支持,她将画和书本拿到床头,以便徐悲鸿能够随时观看。夜深人静时,廖静文选择在地上打地铺,只为了能在半夜时更好地照顾到徐悲鸿。 徐静斐对廖静文的理解和尊重,在这个夜晚得到了彻底的改变。她看到的不仅仅是一位继母,更是一位对家庭无私奉献的女性,一个默默支持着父亲艺术生涯的坚强后盾。 这段体验改变了徐静斐对廖静文的看法。她开始更多地关心和理解继母的辛劳和付出。随着时间的推移,徐静斐也开始贡献出自己的一份力,经常将自己的工资给予廖静文和徐悲鸿,虽然他们总是婉拒。徐静斐知道,这是她能为这个家做的一点事,尽管廖静文和徐悲鸿总是强调他们已经足够,他们最大的希望是徐静斐能照顾好自己。 直到1953年徐悲鸿去世,家中弥漫着深深的悲痛。廖静文虽然与徐悲鸿共同生活的时间不长,但两人间的感情却异常深厚。对于廖静文来说,与徐悲鸿的日子是她生命中最珍贵的时光。她将徐悲鸿珍藏的画作无私捐献,连他们的住宅也捐出作为纪念馆,彰显了她对徐悲鸿的深情和对艺术的尊重。 徐悲鸿家的故事,不仅是一段关于艺术与牺牲的传奇,更是一个关于家庭、爱与理解的深刻教诲。在那个动荡的年代,徐家展示了人性中最美好的一面:无私的爱、坚定的支持和不懈的努力。 廖静文的默默付出和坚强,教会我们在逆境中依然能够保持坚韧和慈爱。她的生活虽然充满了艰辛,但她的内心却充满了爱和坚持。徐静斐的转变,则是对家庭关系和人性理解的深刻反思。她从疑惑和不解,到理解和尊重,再到最终的支持和回报,这一过程充满了成长和启示。 徐家的故事是对每一个家庭和个人的提醒:在这个纷繁复杂的世界中,亲情、理解和支持是我们最宝贵的财富。正如徐悲鸿的画作一样,他们的生活是一幅充满情感和力量的画卷,每一笔每一划都充满了爱与牺牲的色彩。在人生的长卷中,这些微小却坚韧的笔触,构成了我们共同的记忆和情感的底色。