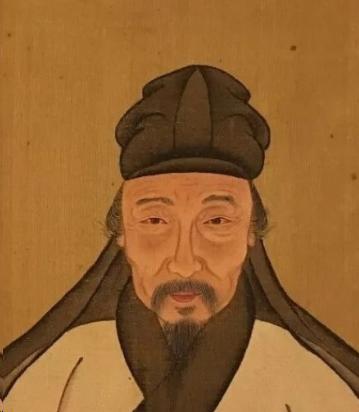

1402年,46岁的方孝孺被永乐帝朱棣下令诛十族,刑场上,行刑官把873人逐个押到方孝孺面前,当着他的面一个一个地杀掉。行刑7日方止,场面惨烈之极。 1402年,明朝的第二任皇帝明惠帝朱允炆,年仅二十一岁,他继位后曾致力于改革,但因施政不力,导致朝政混乱,致使政局极为动荡。 他的叔叔朱棣(后来的明成祖)对他执政的不满已久。朱棣是明太祖朱元璋的第四子,因其性格刚毅且野心勃勃,常被认为是明朝的实际权力中心。 朱棣于1399年发动了“靖难之役”,试图夺取皇位,经过长时间的战争,终于在1402年击败了惠帝的军队。 随着战事的结束,明惠帝朱允炆的命运陷入了绝境。朱棣攻占了南京,惠帝在面临失败的现实和对未来的恐惧下,选择了自杀。 明惠帝在自杀前,曾试图以书信告知父亲和妻子,表达自己对国家未来的忧虑,但这些书信都未能挽回他的命运。最后,朱允炆在监禁中服毒自杀,年仅二十一岁。 朱棣则顺利登上皇位,成为明朝的第三任皇帝,即明成祖。他在即位后,大肆开展了对惠帝支持者的清洗,并重建了明朝的政局。 但这一过程并非一帆风顺,朱棣深知自己新帝的地位尚未稳固,因此必须采取一系列措施来巩固自己的统治。 在这种背景下,朱棣决定拉拢士人和百姓的支持,以此来强化自己的合法性。 方孝孺是当时的一位著名士人,他以忠诚于明惠帝而闻名,被朱棣特别召进宫中,希望他能为自己草拟一份登基诏书。 这份诏书不仅是对朱棣合法性的重要证明,也能够赢得士人的支持。 方孝孺当时已经46岁,他曾在明惠帝的朝廷中担任过重要职位,深知自己国家的政治和道德底线。面对朱棣的召唤,他感到极度为难。 朱棣希望他写一份诏书,以证明自己的登基是天命所归。 然而,方孝孺心里却有着深深的顾虑和坚持,他认为朱棣的登基过程是非法的,是通过暴力和血腥手段夺取了皇位。 按照方孝孺的看法,只有正统的皇位才是天命所归,而朱棣的方式并不符合道德的标准。 面对朱棣的要求,方孝孺坚定地拒绝了。他不仅从道义上坚持自己的立场,也认为自己应该以实际行动来表达对明惠帝的忠诚。 朱棣一开始还有些耐心,但看到方孝孺如此固执,逐渐变得愈发愤怒和决绝。他无法容忍任何可能破坏自己统治稳定的因素,尤其是来自士人阶层的反对声音。 于是,朱棣下令对方孝孺展开惩罚,并决定以极端的方式来迫使他屈服。 为了逼迫方孝孺妥协,朱棣下令将他的家族一一抓捕,并安排了最残酷的行刑方式。他不仅仅是要方孝孺自己死亡,更要用家族的血腥牺牲来打破他的意志。 在刑场上,方孝孺的873个亲人被一个个押到他的面前,场面惨烈无比。日头正烈,方孝孺站在中央,四周围满了冷酷的士兵和观望的人群。 每当一名亲人被押到刑场,方孝孺的眼睛都会充满绝望与痛苦,但他始终没有发出一丝呻吟或求饶的声音。 行刑官手握血迹斑斑的刀具,冷冷地问道:“写不写诏书?”方孝孺的目光坚毅,他紧咬着嘴唇,毫无回应。 士兵们毫不留情地执行命令,每一次刀光闪过,亲人们的痛苦哀嚎在空中回荡。鲜血染红了地面,空气中弥漫着浓重的血腥味。 尽管身处这种地狱般的环境,方孝孺的眼神始终保持着冷静与坚定。 他看着亲人一个个倒下,心中虽然翻涌着无法承受的痛苦,却坚决不愿屈服于暴力。每一名亲人倒下后,行刑官的问话声又一次响起,但方孝孺的沉默却愈加坚定。 整个过程持续了七天,方孝孺的亲人们一个接一个地被杀,场面惨不忍睹。 他们在生死的边缘挣扎,方孝孺眼看着亲人的鲜血洒满地面,心中充满了无尽的痛苦和愤怒。 但是即使在这种极端的情况下,方孝孺依然没有屈服。他认为自己不能因为个人的生死而改变自己的信仰和立场。 朱棣在这种极端的残酷行径中,试图用暴力来击破方孝孺的坚持,但最终方孝孺依然保持了自己的坚定。 七天的屠杀结束后,方孝孺的全家已经殒命,而他也在这极端的折磨中保持了自己的最后尊严。 尽管如此,朱棣的暴行和方孝孺的英勇表现,成为了历史上一个触目惊心的事件,也在后世传为一个警示,让人们更加深刻地认识到权力与道义之间的巨大冲突。#八卦手册##说TA##民间故事##历史#