阿兰·德波顿在《旅行的艺术》中写道:

在各种交通工具中,火车也许最易于思考,坐在火车上,我们绝不会担心窗外的风景可能会单调乏味,其速度适中,既不会太慢而让我们失去耐性,又不会太快而让我们无法辨认窗外的景观。

这也是我喜欢坐长途火车旅行的原因。

为了不与人交谈我倚靠在下铺的被褥上,戴着耳机。

先是读着李娟的书,

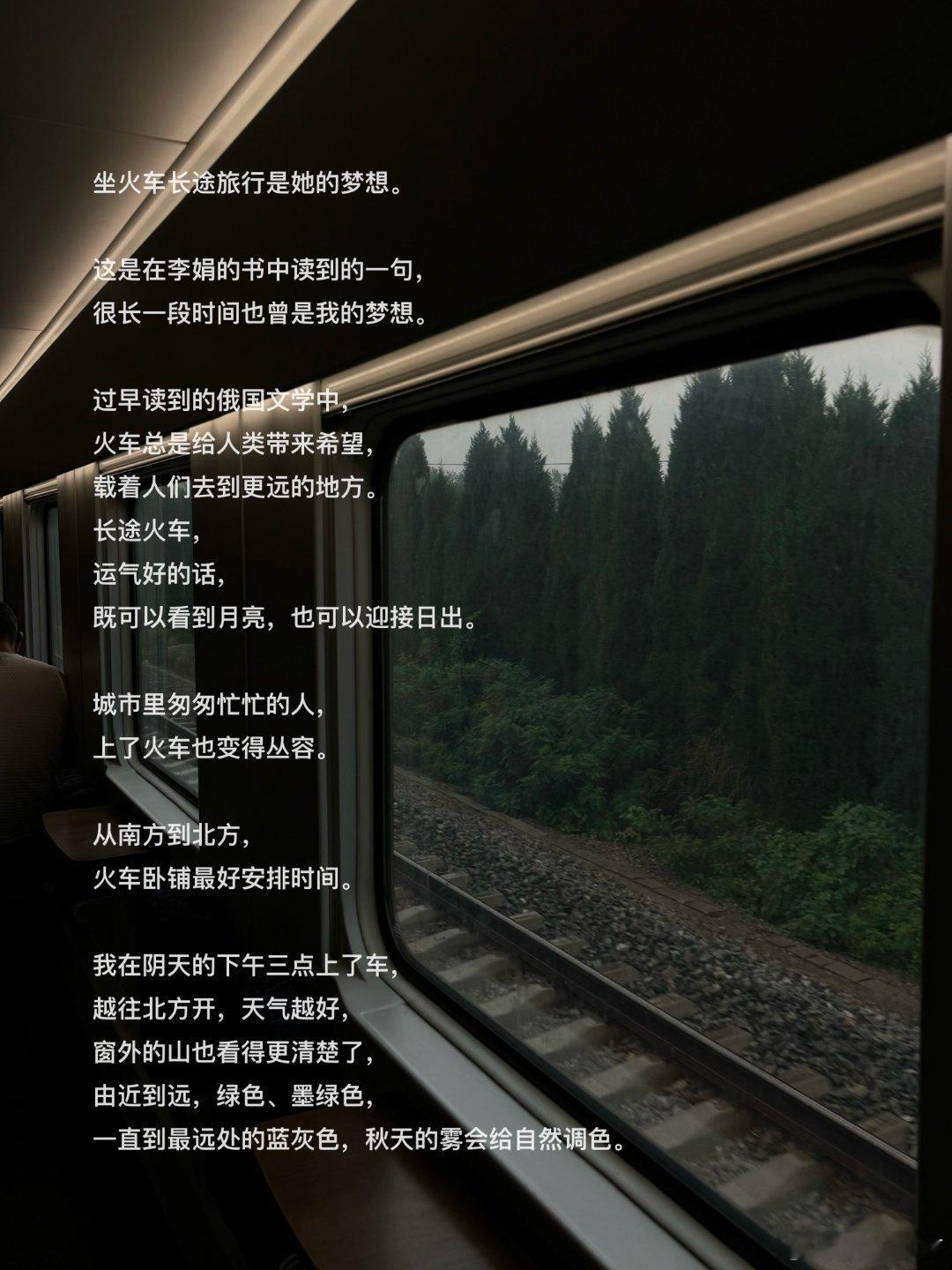

偶遇透进车厢的阳光会从我的书页上快速掠过,

火车摇摇晃晃。

我的注意力偶尔被过高音量的闲谈吸引,偶尔被浓郁的食物味道吸引。

我拿出本子写下在火车上所见的实实在在的生活。

熄灯后,

铁路上昏黄的路灯一闪一闪,上铺呼噜声响起。

我半梦半醒着过了一夜。

早晨五点列车员拍拍我喊了句“同志,起来了,到站了”。

太阳渐渐升起,

车窗上的雾气也慢慢凝结成水珠顺着车窗落下。

窗外的树都是笔直生长,

叶子也不如南方的树多和绿。

有人想要看看窗外,

手指拂过,留下的指印迟迟不散。

到站了。

时隔6年,我再一次站在北方的冬天里。

初冬,气温1度。

看见了早晨的丁达尔效应,

火车上浑浊的空气和呼噜声瞬间忘在脑后。