1931年,共产党员罗南辉在监狱无聊,对着狱警悄悄说了几句话,狱警一脸不可置信报告上级,上级得知气得大骂:“快把他放了!”

在历史的转折点上,一位年轻革命者被捕入狱,却以机智言语扭转命运。这段经历隐藏着怎样的秘密?它不仅考验个人智慧,还折射出时代动荡下的生存策略。读者不妨跟随叙述,探寻真相背后的张力。

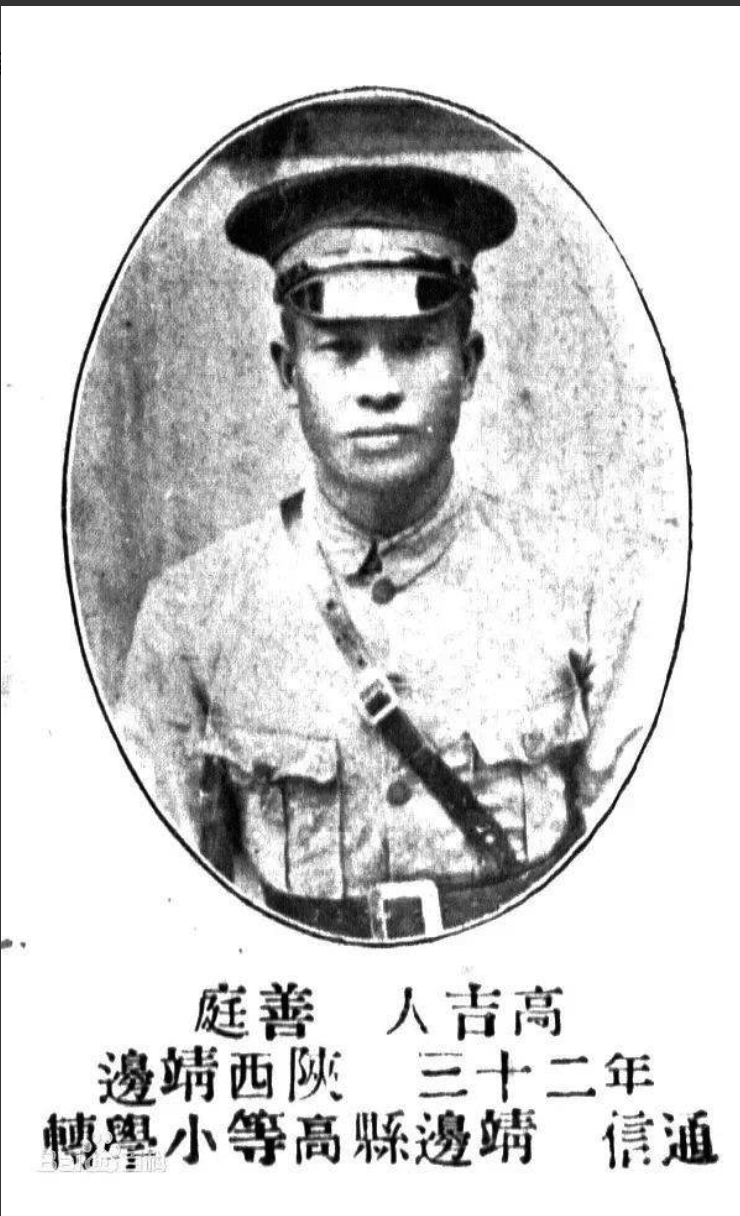

二十世纪初,中国军阀割据,社会动荡频仍。罗南辉出生于四川成都一个贫寒家庭,早年为求生路加入当地军队。那时国民党势力扩展,他进入四川军第28军第7混成旅,参与日常军事活动。

1927年,国民党内部矛盾激化,他接触到进步思想,逐步转向革命阵营。次年升任营长,卷入副旅长邝继勋领导的起义行动,部队试图摆脱军阀控制,但最终失败。他带领部分士兵转移,继续从事地下工作。

1930年,他负责川东地区协调任务,却因情报外泄在联络中落网,被押往重庆监狱。这些事件凸显国民党对异见力量的压制,监狱成为关押嫌疑人的工具,罗南辉的遭遇体现了革命者在高压下的坚持。

罗南辉被捕时使用化名,敌人未能确认其重要身份,将他视为普通嫌疑人关押。狱中条件简陋,他每日面对基本食物供应,却急于脱身以继续革命工作。面对无法常规逃脱的局面,他选择言语策略,向狱警表达对监狱生活的认可,声称外部世界更艰辛,希望长期留驻。

这种表述让狱警产生误判,认为他只是底层人员,无需长期羁押。狱警向上级汇报后,上级评估其无重大价值,下令释放,以节省资源。这一事件源于罗南辉的灵活应对,避免直接对抗,转而利用敌人心理。他出狱后迅速脱离监视,重新投入组织活动。

1933年,他加入红四方面军,担任副军长,指挥部队在山区作战,穿越复杂地形,面对敌军压力。一次战役中,他率部设伏,击溃敌方前锋。另一场战斗,他组织渡河行动,确保部队主力安全通过。这些经历增强了他的军事能力,直至后期参与长征的后卫任务。

释放后,罗南辉返回组织,负责反奸工作,领导小组清除叛徒,维护内部安全。1933年,他加入红四方面军,任红33军副军长,后升军长。部队在山路行军中穿越峡谷,执行阻击任务。

1935年,他率部抢占岷江索桥,支持中央红军行动。1936年10月23日,在甘肃会宁县中川乡大墩梁指挥后卫作战时,敌机轰炸导致他与多名战士牺牲,年仅28岁。他的事迹成为革命历史的一部分,后人修建纪念碑以示缅怀。

罗南辉的传奇引发思考:面对逆境,你会如何应对?欢迎在评论区分享观点,一起探讨历史教训。