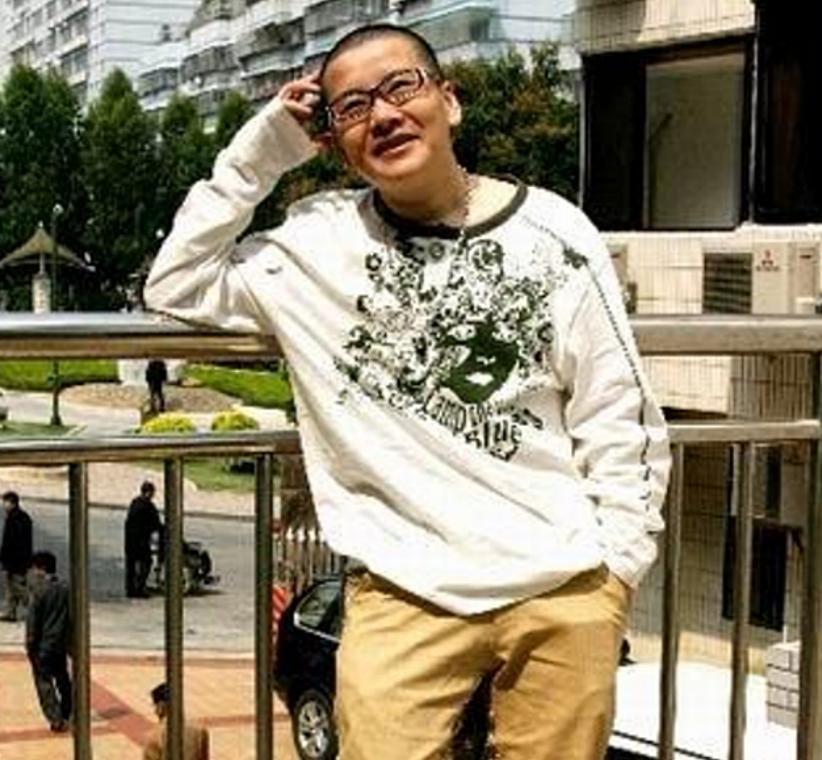

2005年,宁夏姑娘耿兰俊,做了国内首例“女变男”的手术,当男性器官被植入身体后,他很是激动,可接下来的生活,却出乎他预料之外。 变性手术,如今的社会很多人也都接受了这个观点,可在2005年却截然相反。 当时宁夏有一位名叫“耿子”的女孩,就一直怀揣着做男孩的愿望。 2005年,她在承受巨大健康风险的情况下,勇敢地接受了中国首例“女变男”的性别重置手术。 这件事情迅速引起了广泛关注,耿子的故事也被媒体争相报道。 无论是作为女孩还是后来转变为男孩的经历,都成为了当时整形和医学领域讨论的热点话题。 耿兰俊的童年与许多宁夏的女孩截然不同。 她对玩洋娃娃、过家家这类传统的“女孩游戏”兴趣寥寥,反倒喜欢爬树、掏鸟窝,经常和小伙伴们在黄河岸边奔跑嬉闹,活泼得像个“野孩子”。 父母偶尔听到亲戚和邻居说她太“调皮”,不像个女孩,但他们并未过分介怀,反而觉得孩子活泼一点挺好。 在这样一个较为宽松和包容的家庭环境中,耿兰俊渐渐长大。尽管身边人常说她像个“假小子”,她并没有因此感到困扰。她从小就喜欢和男孩子们玩耍,彼此之间关系亲密如兄弟。 随着青春期的到来,一切开始发生变化。 身体的变化让她感到不安,也开始对自己的性别身份产生疑惑。 进入初中以后,她对自己到底属于男性还是女性的认知变得愈发模糊。 她并不喜欢传统女性的打扮,常穿宽松的衣服,留着短发,努力让自己看起来更中性一些。 同时,她察觉自己对同性的情感与众不同,这让她感到非常迷茫。 在那个时代,这类话题常被回避,家长和老师发现她的异常后,尝试劝导她“回归正常”,但效果并不理想。 耿兰俊内心的声音越来越清晰——她渴望变成一个真正的男孩。 成年后,耿兰俊开始独立生活,工作逐渐稳定。 由于外表和气质的不典型,她在社会上常常感到格格不入。 女同事有时会对她示好,但她因性别认同的矛盾而难以回应,这种情感上的错位让她痛苦不已。 她觉得自己像个漂泊在边缘的人,始终找不到属于自己的位置。 偶然间,耿兰俊在一本杂志上看到了有关变性手术的介绍。 这篇文章犹如一道闪电,点亮了她心中的黑暗。 她心里早有一个念头——她想成为一个真正的男人,而这篇文章让她看到了实现梦想的希望。 2004年,年满30岁的耿兰俊终于鼓起勇气,将自己内心深处的真实想法告诉了父母。 父母听后情绪激动,反应激烈,极力反对她的决定。 但尽管得不到家人的支持,耿兰俊依然坚定地选择走上变性的道路。 经过多方打听,她联系到了厦门中山医院的修医生。 修医生是该领域的资深专家,虽然对耿兰俊想要进行变性手术的决定感到有些意外,但并未表现出惊讶。 毕竟,当时这类手术的成功率仍不高,全国范围内做过的案例屈指可数,至2005年前不过一百余例。 出于人道关怀,修医生曾耐心地劝说耿兰俊三思而行,提醒她变性手术风险极大,一旦出现意外甚至可能危及生命。 随着双方多次沟通,修医生渐渐发现耿兰俊内心的坚定不可动摇,无论怎样劝说,她的决心始终未变。 真正打动修医生的,是耿兰俊向他倾诉的心声。 她说,自己一直被生理上的性别所困扰,只有成为男性,才能找到真正的自由和解脱。 最终,修医生决定帮助她完成这场手术。 整个手术过程共分为四次,每一次都充满风险,几乎都是在生死边缘挣扎。手术后,耿兰俊彻底失去了所有女性生殖器官和相关生理特征,取而代之的是男性生理结构。 至此,她终于实现了自己童年时的愿望——从身体上真正成为了一个男性。 变性后的生活并非一路顺畅,特别是在感情方面,耿兰俊经历了不少挑战。 有些女孩在了解了她的变性经历后,选择疏远甚至断绝了关系,还有一些人说了难听的话,这让她感到十分失落和孤独。 尽管如此,耿兰俊依然怀抱着对爱情的期待,相信自己终有一天会遇到那个真正懂她、接受她的人。 与此同时,家人对她的态度也逐渐发生变化,从最初的反对到慢慢理解和接纳,这给她带来了一丝温暖和安慰。 耿兰俊的故事在当时引发了社会的广泛关注。有些人感到困惑,甚至带有偏见和嘲笑,但也有不少人表达了支持和同情。 她的经历让更多人开始关注跨性别群体的处境,为那些身处类似境遇的人带来了一线希望。 为了迎接新的生活,她改用了“耿子”这个名字,这不仅是她身份转变的象征,更承载着她对未来的期许与信心。 对此大家怎么看呢?欢迎在评论区讨论一下!