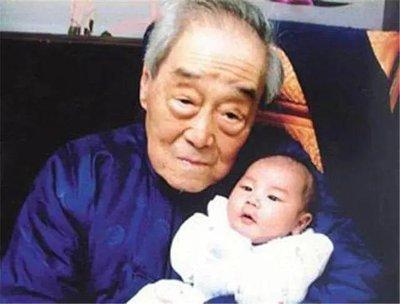

中国最牌面的婴儿,出生时军队保护产房,国家鸣13响礼炮为他庆生。虽然现在每个家庭对于出生的孩子都很重视和珍惜,但是孔德成的出生还是和普通家庭不一样的,估计没有人的出生能比他还要声势浩大了,军队,政府的人都在产房外守着,这究竟是怎么回事呢? 【信源】参考资料:孔子第77代嫡孙孔德成辞世 曲阜孔家盼赴台吊祭丨中新网 2008年10月,一位学者的离世,在华人世界掀起了不小的波澜。媒体版面被他占据,讨论声四起,仿佛一个延续了近千年的特殊符号,就此画上了句号。 这个人叫孔德成,孔子的第77代嫡长孙,也是世人眼中“最后的衍圣公”。 他的出生和逝世,都像是一场精心编排的公共事件,备受瞩目。而串起这生命两端的,则是一个古老头衔,如何在时代洪流中自寻出路的故事。一个封建爵位的继承人,他的一生为何能牵动如此多人的神经?要解开这个扣,我们得回到那个风雨飘摇的年代,回到那个被重兵把守的产房。 故事的开头,是一场维系血脉的豪赌。孔子家族的“衍圣公”爵位,传到明清已是荣耀顶峰,府邸规模仅次于皇宫,地位尊崇。可到了第76代衍圣公孔令贻这里,传承却亮起了红灯。正妻早逝无出,几位侧室又只生了女儿。 当孔令贻病入膏肓时,全族的希望都压在了侧室王宝翠的孕肚上。那年头没有B超,是男是女,只能听天由命。孔令贻知道自己时日无多,在弥留之际,为这个未出世的孩子做好了万全的后手。 他一去世,整个孔府乃至山东省的目光,都死死盯住了王宝翠的肚子。临盆那天,产房外上演了中国历史上都堪称奇景的一幕:荷枪实弹的正规军将产房围得水泄不通,连当时的山东省长都亲临现场坐镇。这么大阵仗,不只是为了安保,说白了,是怕有人“偷梁换柱”,必须保证这个孔家血脉的绝对纯正。 随着一声啼哭,所有人心里的石头总算落了地——是个男孩!这个喜讯,随即通过政府组织的敲锣打鼓,传遍了曲阜的大街小巷。这个叫孔德成的婴儿,从出生的第一秒起,就不是他自己,而是一个承载着千年世家重任的符号。 然而,他继承的荣耀,也是一个与新时代格格不入的沉重包袱。他生来就是“衍圣公”,可“公爵”这个词,在已经终结帝制的民国听起来,多少有点别扭,象征意义远大于实际权力。谁知,更大的风暴还在后头。 抗日战争爆发,战火很快烧到家乡曲阜。当日军想拉拢他这块“金字招牌”时,孔德成面临着一个痛苦的抉择。最终,他只能告别故土,踏上颠沛流离之路。 这场漫长的迁徙,把他带到了台湾。在那里,他终于有机会从“衍圣公”这个沉重的政治符号里,慢慢抽身出来。他娶妻生子,过上了安稳的生活,也得以回归内心真正热爱的事业——做学问,教书。 相比与生俱来的身份,孔德成本人更像一个纯粹的学者。在台湾的大学讲堂上,他完成了从一个身份继承者到知识传播者的转变。学生们眼里的他,压根不是什么高高在上的圣人后裔,而是一个平易近人、甚至有些风趣的老师。 他喜欢跟学生们一起吃饭喝酒,在饭桌上解答学术疑惑。久而久之,“先约饭再提问”,成了师生间心照不宣的默契。也正是在这传道授业的过程中,孔德成才真正褪去了“末代衍圣公”的光环,找到了作为一名普通学者的价值。 回看他这一生,始于万众瞩目的喧嚣,也终于备受关注的仪式。他亲身见证了“衍圣公”这个古老封建爵位的历史终结。此后,他的后人继承的“大成至圣先师奉祀官”,更多是一种纯粹的文化符号。 孔德成用自己的人生轨迹回答了一个问题:他没有被血脉赋予的宿命捆绑,而是选择以学者的身份,用一种更温和、也更契合现代文明的方式,将家族的文化精髓传承下去。 进一步看,这或许是所有古老传承在面对新时代时,所能做出的最好选择。那么对今天的人来说,当传统与变革迎面相撞时,我们又该如何找到那个恰当的平衡点呢?是死守外壳,还是传承内核?孔德成给出了他的答案。