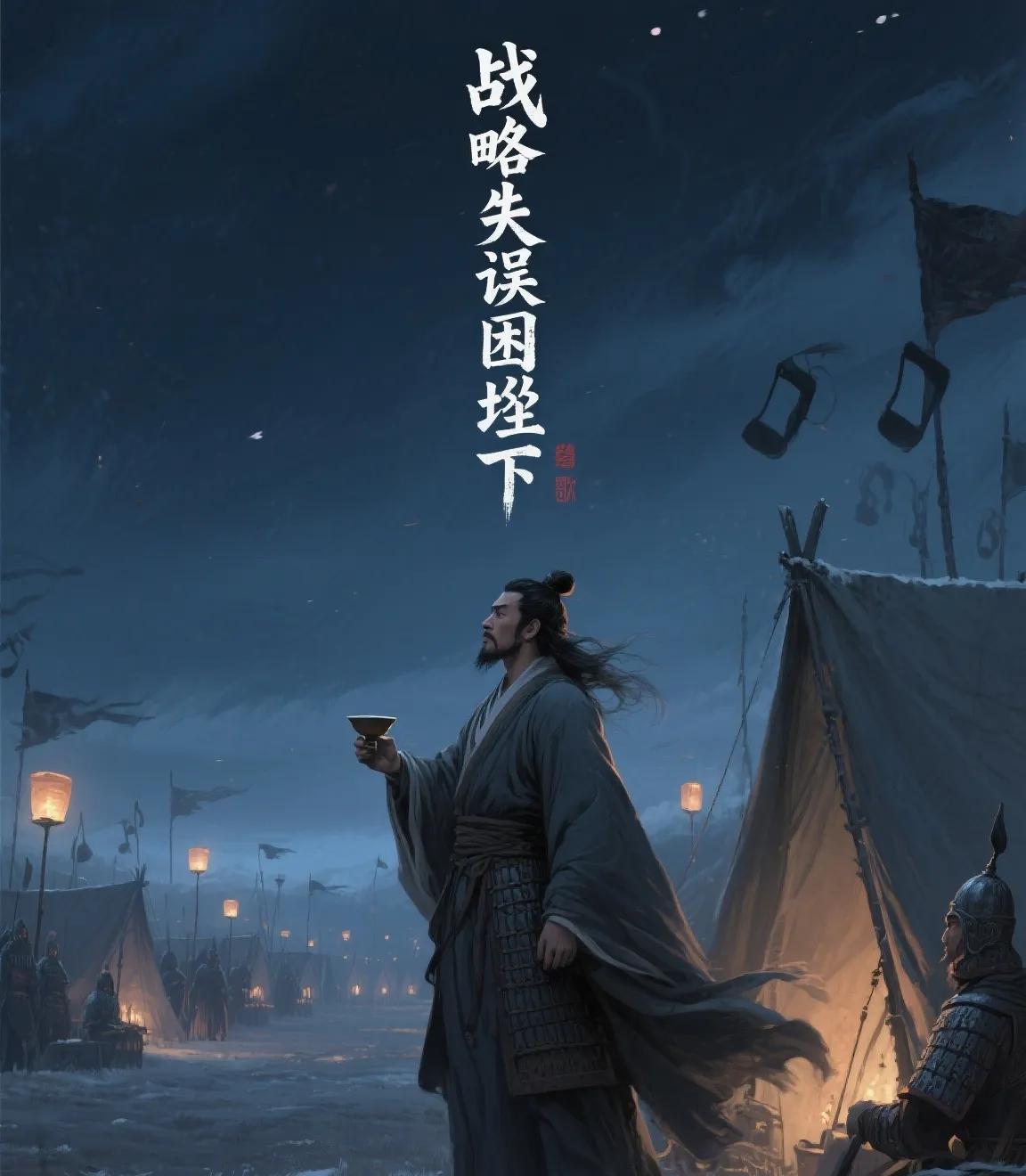

“他并非输在战场,而是败给了自己的局限。” 当史学家司马迁在竹简上刻下“天之亡我,非战之罪”的叹息,中国历史上最悲壮的英雄形象就此定格。手握四十万大军的西楚霸王,为何最终自刎乌江?其中蕴含的生存智慧,穿透两千余年时光依旧振聋发聩。 一、贵族精神的囚徒:无法跨越的认知鸿沟 在鸿门宴的刀光剑影中,项羽本可改写历史——范增三次举起玉玦暗示,只需一个手势就能终结刘邦性命。但他选择了沉默。这不是妇人之仁,而是深植骨髓的贵族信条:不屑用暗杀手段获胜。 更深层的战略失误在于定都决策。咸阳城控扼关中沃野,张良称之为“金城千里”,刘邦得此地后命萧何“镇国家、抚百姓、给馈饷”。而项羽却执意迁都彭城(今徐州)。“富贵不归故乡,如衣锦夜行!”这句被《史记》记录的名言,暴露了他固守的乡土情结。 认知局限造就双重困境: 军事上:放弃险要地势致使腹地暴露 政治上:轻视《孙子兵法》"上兵伐谋"的真理 经济上:彭城周边粮产不足关中的三成 更致命的是义帝事件。被尊为天下共主的楚怀王,最终在项羽密令下葬身江中。这份愚忠化作刘邦东征的大义旗帜:“愿从诸侯王击楚之弑义帝者!”历史学者王立群指出:“政治信用崩塌后,再强大的军队都沦为无根浮萍。” 暴政的直接代价: 彭城决战期间 70 万诸侯联军瓦解 关中百姓为刘邦 提供 90%军粮供应 楚军逃亡率 高峰时达日损千人 三、帝国蓝图的困局:体系对抗个体时代 项羽的军事神话无人质疑。彭城之战三万人击溃五十六万联军,巨鹿之战破釜沉舟全歼秦军主力。但正如张良洞见的本质:“项王所过无不残灭者,天下多怨。” 当韩信在北方战场势如破竹,项羽却陷入多线作战的泥潭。根本差距在于系统能力——萧何在关中建立的补给体系,通过渭河漕运实现“转粟起于敖仓”,而楚军粮道屡遭彭越截断。现代军事研究者发现:刘邦阵营建立的前线补给站距战场平均仅30里,而楚军需远赴200里外运粮。 人才流失更成致命伤。韩信由执戟郎升为汉军统帅、陈平从都尉蜕变为谋略家、英布叛逃时带走三万精锐。反观楚营,唯一战略家范增因陈平反间计愤然离去,临终前悲叹:“天下事大定矣!” 四、历史深处的镜鉴:跨越时代的领导力启示 当下我们仍能获得的启示: 系统致胜法则:项羽78场胜仗抵不过1次战略失误 团队构建艺术:刘邦直言“运筹策帷帐之中,吾不如子房” 人性管理智慧:项羽封赏时“印刓敝,忍不能予” 政治信用价值:弑杀义帝成为道德制高点争夺战转折点 乌江畔的最后一幕最发人深省。当亭长划船苦劝渡江,项羽笑答:“纵江东父兄怜而王我,我何面目见之?”这道命题穿越千年:当尊严与生存冲突时,哪个更接近真正的勇气? #楚汉传奇# #项羽# #刘邦# #韩信# #陈平# #英布# #范增#