新婚丈夫抗日一去不回,妻子拒绝改嫁等了81年,103岁时终于等到英雄“归来”

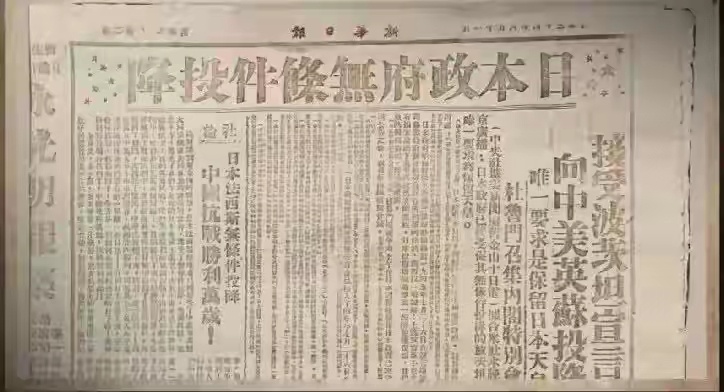

80年前的今天,日本无条件投降的消息传出,大批群众跑到大街上欢呼,甚至有人爬上屋顶大喊“我们胜利了”!

“在延安,人们举着火把上街,很多人掉了鞋,掉了袜子,什么都不顾了。”就在近期,当年报道了日本无条件投降新闻的《新华日报》的原版报纸在日本展出。

负责人说:“我把这张报纸带到展览会上展览,目的就是想告诉日本人,当初你们是无条件投降(的)。”

长达14年的抗战最终迎来胜利,中国军民伤亡高达3587.9万余人。

有人能顺利盼来家人,也有人永远等不到想等的人。

家住河北省邯郸市大名县王庄村的王希芳,因为丈夫王良参军前的一句“等我回来”,等了81年。

王希芳无数次在村口张望,期盼告诉自己“回来盖三间大瓦房,一起好好过日子”的丈夫能够回来。但等到的却是他早已牺牲的消息。

不仅再也见不到丈夫,就连丈夫牺牲在哪儿,王希芳都不知道。找到丈夫的安葬地,成了王希芳藏在心底的愿望。

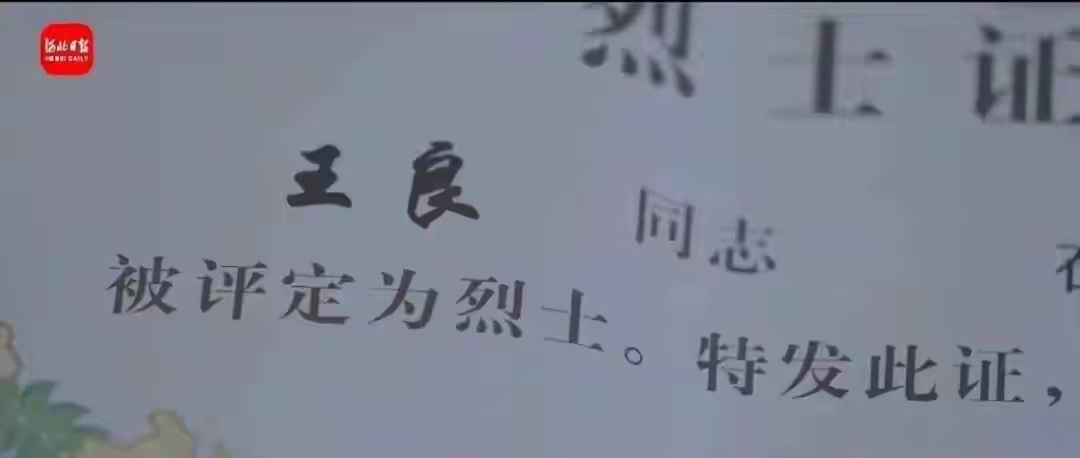

81年的守候,即使丈夫失去联系的消息早已传入她耳中,即使烈士证递到她手里,王希芳还是在想:希望他生,但若死,也想带他回家。

终于,2025年6月,在各方的帮助下,王良烈士的牺牲地点终于找到了:山东省济宁市金乡县羊山集。

知道消息后,王希芳激动地说:“中,回咱的大名来。”

今年103岁的王希芳,终于等到丈夫的“归来”。

01

新婚一年就要分离

1937年11月12日,日军占领了大名县城,大肆烧杀掠夺。当地一名退休教师回忆:“老抢俺这个村,他(日军)什么样的东西都要。”王良就是在这样的环境中长大的。

1943年,王良和王希芳结为夫妻。王良生得高大,四方脸,识字有文化。王希芳看着丈夫,心里想的都是对未来生活的憧憬。然而,当时国家正处于危难之际,王良看着受苦的百姓,做出一个决定——参军。

王希芳是不舍的,但她明白丈夫心中的家国情怀,所以没有阻拦。

临别前,王希芳将悲伤情绪隐藏起来,只是对王良简单说了一句:“安心去吧,不用惦记家里,我等你回来。”

就这样,王良离开家门,奔赴前线。那年,王良20岁,王希芳21岁。夫妻俩从此断了联系,直至一年以后。

1945年冬,王良所在的部队驻扎在河北和山东交界的东夹河村,他写信说冷。于是,王希芳连着两晚做好了布袜子,然后急急忙忙赶着送过去。

17公里的路,裹着小脚的王希芳好不容易走到那里,但是部队马上准备出发,王希芳只匆匆和王良碰了个面,酝酿好的贴心话都没来得及说就要离开。

新婚没多久就要分隔两地,好不容易见面来不及诉说思念,离别又在眼前。王希芳舍不得,王良也一样。王希芳要走时,王良送了她二三里地。

那时,他们都坚信未来能再次相见,满心都是对抗战胜利后相互扶持过日子的冀盼,却不承想,这次相见竟是后会无期。

送完布袜的王希芳回到家,织花布、蒸花馍,照顾公婆。丈夫不在,家中重担就由王希芳挑起。王希芳打起草来,能打70斤,布衫都溻了。

在外面,王希芳很坚强,干活儿也利索,一个人将家里打理得井井有条。但回到家关起门,她总难免挂虑在外的丈夫是否平安,日日盼着他早日回家。

02

80岁那年打好棺材,她说“死后葬一块也算团圆”

抗日战争胜利后,王良选择继续参加解放战争,保家卫国。只是,王希芳没想到的是,比战争胜利先到的,是王良牺牲的消息。

1947年,鲁西南战役开启,当中最艰苦的一战就是在当时的羊山集展开。王良所在的漳河大队、晋冀鲁豫野战军二纵队和三纵队,全歼国民党军整编第66师,揭开了解放战争战略反攻的序幕。这场战役死伤无数,王良就是其中一个,那年他才23岁。

噩耗传来,王希芳瞬间瘫坐在地上。她到处问怎么回事,王良牺牲在哪儿,但是无人能回答。

王希芳不愿意相信丈夫就这样死去了。她觉得,或许王良只是和部队走散了,说不准哪天会突然出现在自己面前。

王希芳日思夜想,每日等待有新消息能够传来,但残酷的现实还是让她的希望落了空。

烈士证书的到来,让王希芳无法再欺骗自己。她拿着180元的抚恤金和烈士证书号啕大哭。

王良牺牲时,王希芳才20来岁。

因为年轻,也没有孩子,村里的人包括丈夫的亲属,都劝她再嫁个好人家。但是,王希芳通通拒绝,她说:“他为大家牺牲了,这个小家得为他撑起来。”

没了丈夫,日子依旧要过。王希芳好像和往日没什么不一样,操劳着家中大小琐事,只是偶尔听到收音机的军号声会发呆。

每年的除夕夜,王希芳都会在桌上摆上两副碗筷,然后对着空板凳唠唠生活小事:“今年收成好,你爱吃的烙饼,管够。”

王良参军的时候,家里还是土坯房。有亲属让王希芳去自己家里住,她拒绝了:“我在,这个家就在,王良就算有个家。”

丈夫没有留下任何照片和遗物,王希芳就将丈夫用过的搪瓷缸擦得锃亮。不知道丈夫牺牲地点,每逢清明,王希芳就走五里山路,然后朝着丈夫离开的方向烧纸寄托思念。

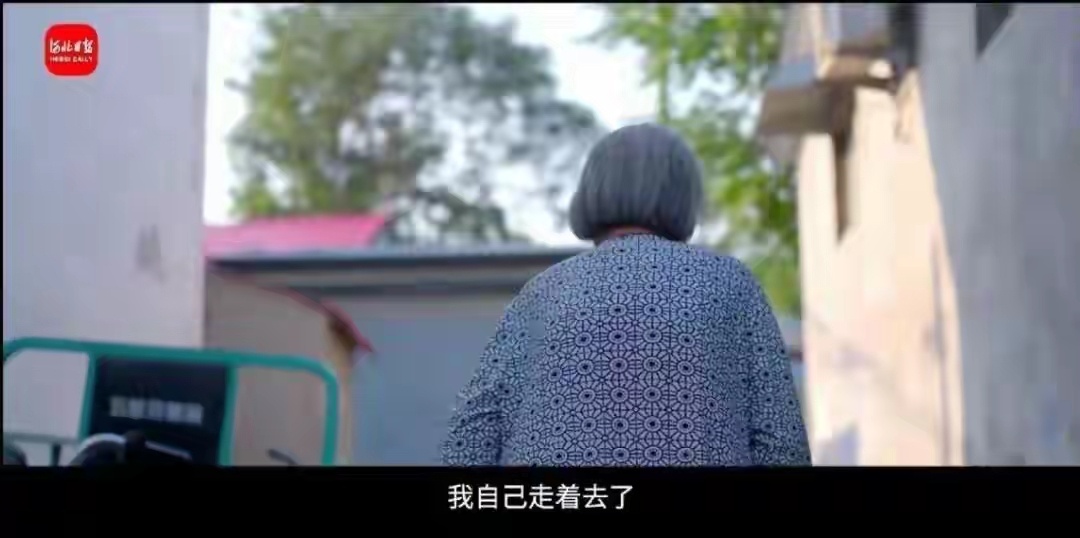

虽然理智上知道王良早已牺牲,但感情上王希芳还是无法接受。她总会走到村口喃喃自语:“王良啊,这么多年了,你咋还不回来……”

再后来,公婆寿终正寝。王希芳无数次念叨:“我完成了给公婆养老送终的任务,也算有脸来见你了。”

王希芳等了丈夫大半辈子,在她80岁那年,亲手缝制了两件寿衣,打好了棺材。她平常不舍得吃、不舍得用,将钱都存了起来,她说:“要找不着,买点儿啥糊点儿啥也得搁里头。”

“活着没能等到他回来,那就等我死了,把这两套衣服葬在一起,我们也算团圆了。”

03

数十年的寻找,王希芳终于如愿

念念不忘,终有回响。

2025年6月,在各方的帮助下,终于找到了王良牺牲的地点,103岁的王希芳终于圆梦了。

2025年7月26日,央视一档名为《心愿》的节目讲述寻找过程。

故事线回到2024年。当时,一位退伍老兵将王希芳的故事放到了网上,许多人认识了她,也引起了寻亲志愿者的注意。

他们被王希芳的执着所打动,从蛛丝马迹开始,开启“寻亲之旅”。只是当年战乱纷飞,档案难以保管,这次寻找之旅注定困难重重。

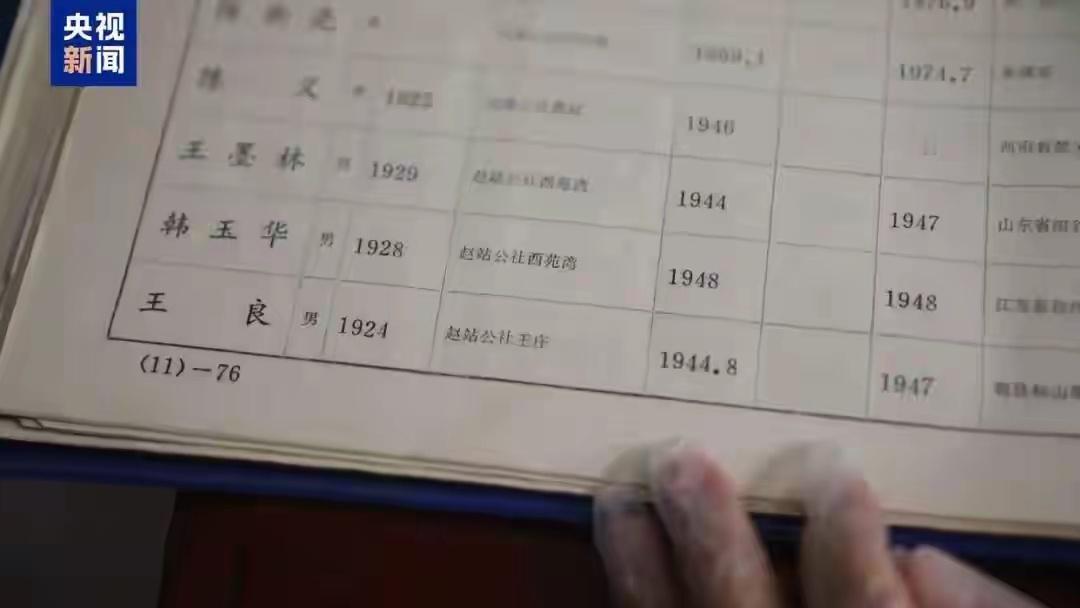

《大名县烈士英名录》上写着王良牺牲在1947年的魏县杨山集。然而在魏县里搜索,依旧没有发现这个地方。

于是,志愿者加大搜索范围,最后找到山东省金乡县羊山烈士陵园,并取得联系。原来当地现如今叫羊山镇。

历经数十年,终于找到了王良的牺牲地点。

志愿者帮忙找到地点后,还找来安徽师范大学的红色青春守护人工作室,给王希芳夫妻俩画了肖像。

以此为基础,央视总台用AI技术制成视频,让王希芳和王良跨越时空再度相见。

王希芳看着AI制成的视频哈哈大笑:“他还会敬礼。”

了解到王希芳想“带丈夫回家”的心愿,央视记者帮忙与山东那边沟通,并联系县里爱心车队,将亲属送过去,“带王良回家”。

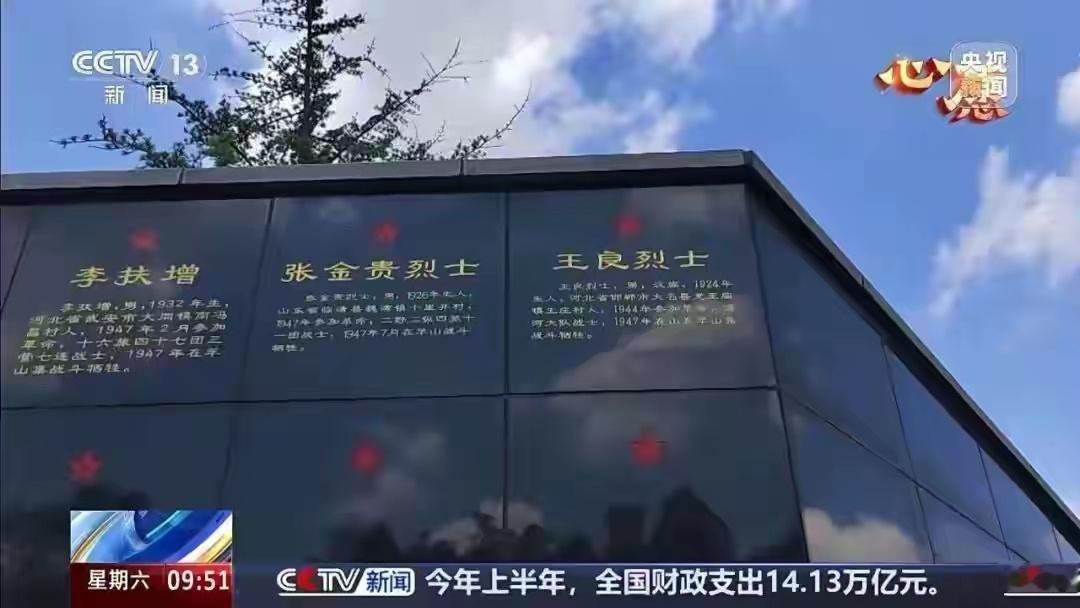

羊山烈士陵园就建在当年战场的遗址上。陵园里有个英烈墙,上面还有许多无名烈士等待找到姓名。如今,英烈墙上多了一个名字——王良。

王良的亲属带着烤鸡、香蕉、蛋糕,还有王希芳准备好的军装、军鞋,在公墓前进行拜祭。祭拜过后,王良的侄子捧起烈士公墓前的一抔泥土,小心放进盒中,郑重地用红布包好,“带亲人回家”。

完成这一切后,王良的侄子打通了王希芳的手机并报告了进程。听着侄子的声音,王希芳没有哭,有的只是找到丈夫的喜悦。但是当看到红布方盒出现在通话视频里,王希芳的嘴唇还是剧烈颤动起来,久久没有说话。

81年的守望,在2025年等来了结果。在王希芳的有生之年,终于“再一次见到丈夫”。

这么多年,虽然王希芳无儿无女,一直独自生活,但侄子、外甥时不时带好吃的给她,村里的干部也常常来看望她。

不仅如此,很多人想给王希芳捐献物资和钱,她全都不要:“国家给我的钱够花了,我在替王良享福。”

2010年,国家为她翻修了瓦房,每月烈士遗属抚恤金3548元和百岁老人津贴300元准时到账。

王希芳说:“要不是国家,我活不到103岁。”

如今,国家繁荣昌盛,盛世如歌,王希芳依旧每日张望村口。不是多年习惯难以改掉,而是为国家的繁荣强盛感到自豪。

她说:“我等得满头白发,不是傻等,就是为了替他看看这太平日子。”

铭记历史,记来时路,走和平道。

生逢盛世,吾辈当自强!

素材来源:

新华日报:宣告“日本政府无条件投降!”1945年8月11日《新华日报》原版报纸日本展出

共青团中央:“日本投降了!中国胜利了!好多群众路上喊啊”78年前的今天,日本宣布无条件投降!

人民日报:79年前的今天,日本无条件投降

人民日报:87年了,不能忘!不敢忘!

河北日报:微纪录片|等你回家

邯郸新闻网:邯郸103岁老人,替牺牲丈夫守家81年!

央视网:《心愿:河北大名 烈士“回家”》