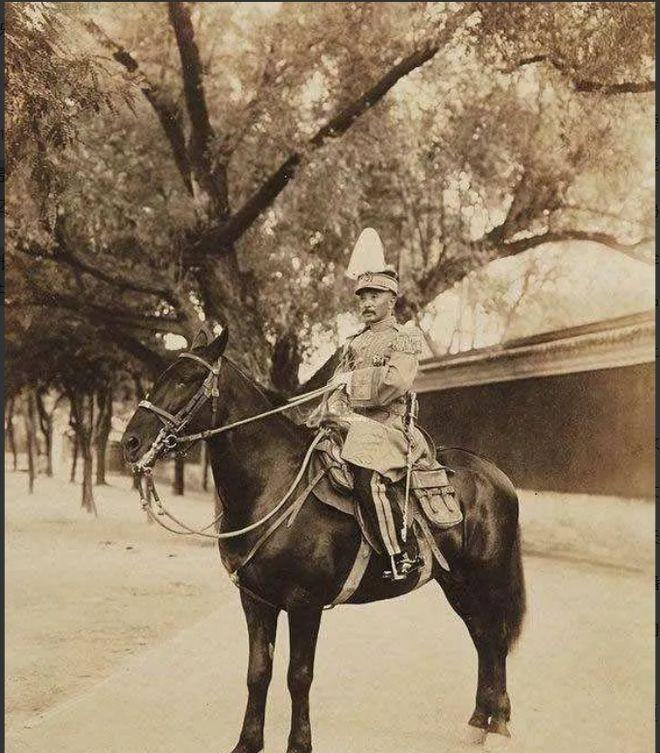

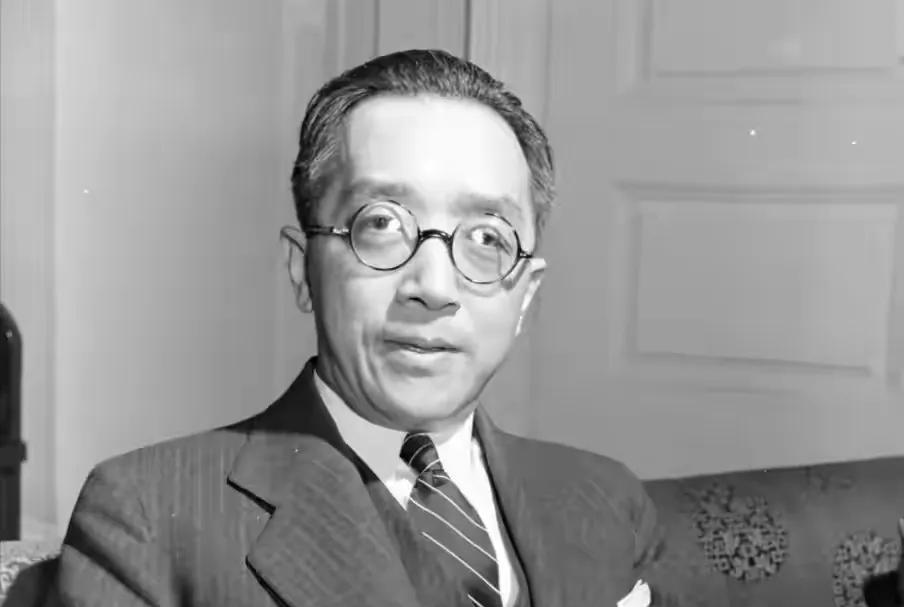

1917年,刘文典到北大教书。一天,辜鸿铭问他:“你教什么课?”“汉魏文学。”刘文典恭敬地回答。“就你?”辜鸿铭冷笑地瞥了他一眼。 1917年北大校园的初春,28岁的刘文典刚被陈独秀破格提拔为教授,在红楼走廊里遇见了留着长辫的怪才辜鸿铭。这位年长的学者听说眼前这个年轻人教汉魏文学,只是淡淡一笑便转身离去。 辜鸿铭素来看不起年轻学者,在他眼中,这些后生晚辈缺乏真正的学问根基。刘文典虽出身安徽商人家庭,但1909年东渡日本拜入章太炎门下时,那股钻研《说文解字》的韧劲已显露出不凡的学术天赋。 六年后,当《淮南鸿烈集解》问世时,连胡适都主动为这部著作写序。胡适在序言中称赞刘文典的考据功底扎实,文字训诂准确,这让学界对这位年轻学者刮目相看。 西南联大时期的昆明,空袭警报经常响起。师生们习惯了跑防空洞的生活,但刘文典有时会坚持继续上课,认为学问传承比躲避轰炸更重要。他常在郊外月光下给学生讲《文选》,那种在艰苦环境中坚持学术的精神感动了许多人。 刘文典性格耿直,学界传说他曾评价一些新文学作家的作品。他推崇古典文学,认为传统经典具有更深厚的文化价值,这种观点在当时引起不少争议。 1928年安徽大学学潮事件中,刘文典与校长职责发生冲突,最终被关押数日。这件事经蔡元培等人营救才得以解决,但也显示出刘文典不屈权势的品格。 抗战爆发后,日军占领北平,一些学者选择与日本人合作,但刘文典坚决拒绝出任伪职。当日本宪兵搜查他家时,珍藏的古籍被撕毁,但他始终保持学者的尊严和气节。 在云南大学的最后岁月里,刘文典虽然身患重病,仍坚持为学生讲授古典文学。他讲杜甫诗时声音洪亮,遇到“安得广厦千万间”这样的名句,常常结合现实感慨民生疾苦。 1958年,刘文典因病去世,临终前还在整理杜甫研究的手稿。他的一生就像一部民国学术史的缩影,从被质疑的年轻教师成长为考据大家,从激进的学者到坚守传统的文人。 真正的学者风骨不在于温文尔雅的外表,而在于面对权势时的坚持,遭遇困难时的不妥协。刘文典用一生诠释了什么叫“士可杀不可辱”的古典精神。 在那个风云变幻的年代,像刘文典这样有个性的学者还有很多。他们或狂傲或温和,但都有一个共同点:对学问的虔诚和对气节的坚持。这种精神品格,至今仍值得我们深思和学习。 如果刘文典活在今天,他的性格能在学术界混下去吗? (欢迎评论区吵起来!) 信源: 安徽省政府档案

真理就在导弹射程之内

古典文学,中国人文精神汲养池