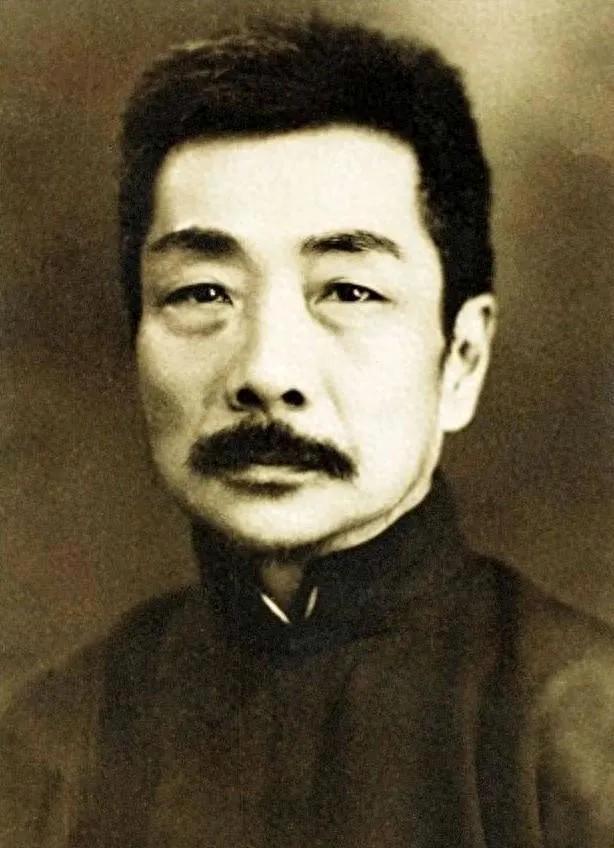

李林为何被周恩来誉为“我们的民族英雄” 李林原名李桂林,1915年出生于印尼雅加达一个爱国华侨家庭。别忘了,那个年代的海外华侨,很多人都有强烈的民族情感。父亲在南洋经商,她从小接受良好教育,会说多国语言,还学过医护。1930年代,她回到祖国求学,先在上海读书,后来考入北京女子师范大学。那个时候的她,和大多数知识女性一样,关心国家,却还没真正走进革命的洪流。 真正改变她命运的,是1937年的“七七事变”。卢沟桥的枪声,点燃了全国的抗日烽火,也让李林从一名普通女大学生成长为坚定的战士。她加入了山西牺盟会,又进入八路军活动最活跃的晋东南地区。后来她还在“山西女兵连”参加训练,这支部队虽然规模不大,但意义重大——她们是中国共产党领导下最早的女子抗日武装力量之一。李林在这里立下过誓言:“甘愿征战血染衣,不平倭寇誓不休。”这句话听起来很豪迈,可要真践行,却意味着要把生死完全交给战场。 很多人对李林的记忆,集中在她最后的那场战斗。1941年,日军对晋西北根据地发动大规模“扫荡”。李林所在部队在兴县一带活动,她主动带队阻击。敌我力量悬殊,战斗持续到弹尽援绝。李林身中数弹,最后把仅剩的一颗子弹留给了自己,壮烈殉国。她那一年才26岁。 有人可能会问,为什么她不选择突围?事实上,在当时的环境下,突围几乎不可能。她清楚自己被俘后很可能遭受比死亡更残忍的折磨,与其落入敌手,不如以血肉守住尊严。正因如此,她的死,不仅震动了根据地,也让无数战士、百姓深深记住了这个年轻的女兵。 可如果只把李林看作一个“烈士”,其实是低估了她。她不仅会打仗,还善于宣传、组织和医疗救护。她在晋西北带领妇女组织缝衣队、纺织队,既能动员群众,又能亲自参与前线工作。她写文章、办简报,用文字点燃抗战的火焰;她懂医护,经常救治伤员;她甚至在部队训练中担任指导,鼓励更多女性投身抗日。她是那个年代极为少见的“全能干部”,几乎在哪个岗位都能发挥作用。 所以周恩来称她是“民族英雄”,不是因为她只是“死得壮烈”,而是因为她在有限的26年里,把女性能承受的角色几乎都承担过了——学生、护士、宣传员、干部、战士,最后是烈士。她的身影,恰恰折射出那个年代无数中国女性的集体命运。 抗战时期,太行山、吕梁山一带的妇女,被称为撑起抗战的“半边天”。有的送子上前线,有的自己拿起锄头、镰刀充当武器参加自卫队,有的背着伤员、送粮送弹,有的甚至成为女兵连的一员。李林的出现,并不是偶然,而是整个妇女运动在抗战洪流中的自然结果。她只是其中最突出的一个。换句话说,如果没有千千万万个普通妇女的支撑,就不会有李林这样“燃烧到极致”的英雄。 今天回头看李林的一生,有几件事特别让我感慨。第一,她出身并不贫寒,完全可以过安稳的生活,可她偏偏选择了最危险的道路。这是信仰的力量。第二,她没有被“女性身份”限制。很多人觉得战场是男人的事,但她用实际行动证明,女人同样可以冲在最前线。第三,她的牺牲不是孤立的,而是和无数山西妇女的抗战实践连在一起的。她的死,是一个群像的缩影。 所以我理解周恩来的那句话。李林不是单纯的“我们的女英雄”,而是“我们的民族英雄”。她的意义超越了性别,她代表的是整个民族在生死存亡关头的那种不屈姿态。