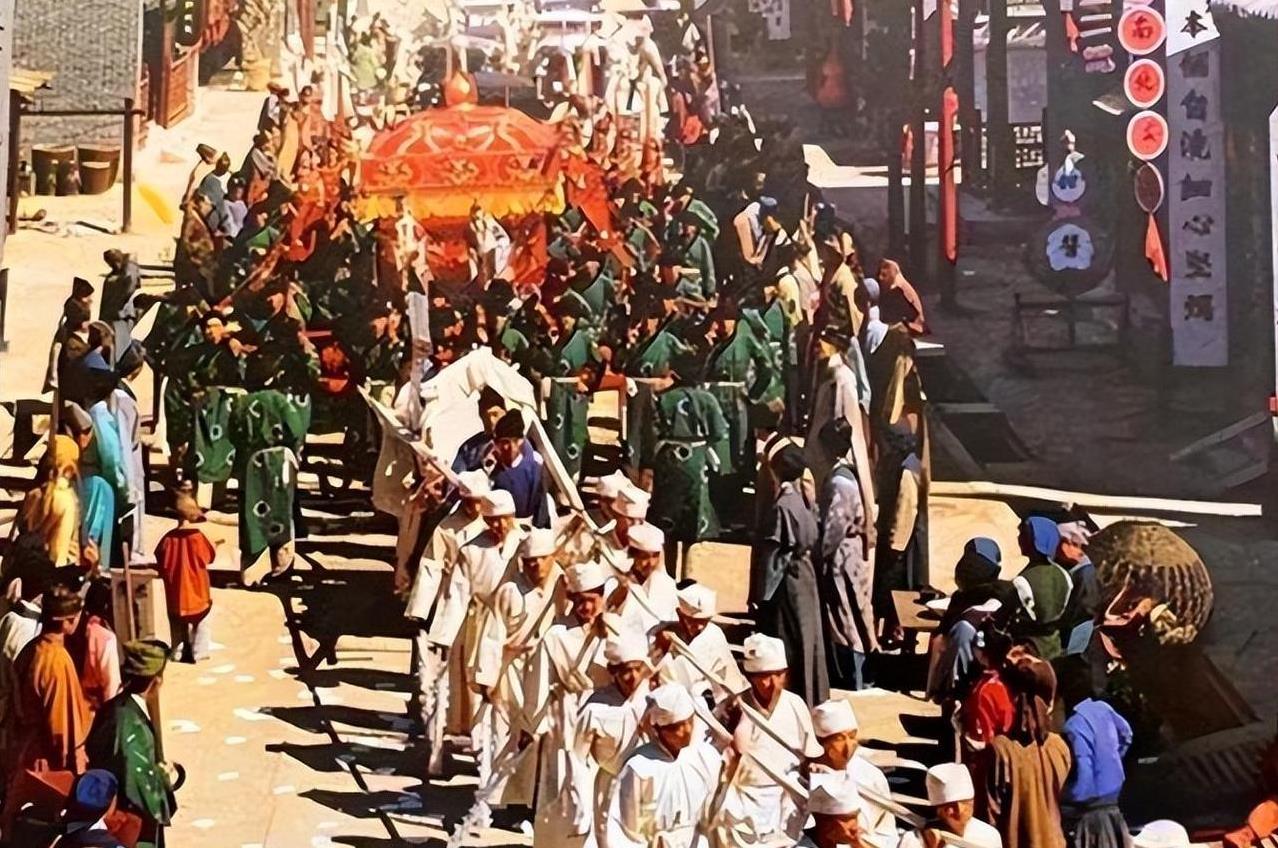

1062年,包拯去世,出殡当天发生了一件奇怪的事,原来,他临终时悄悄告诉女婿文效:“我走后,你要准备21口棺材,并从7个城门一起抬出去,”这个谜团困扰了大家900多年,直到包公墓被发掘,真相才最终被揭开 北宋的合肥,夏天总带着点黏人的湿气。 河道里的水闷着,青苔爬到石阶的最上头。 那一年,庐州包家的院子里多了个黑皮肤的小子,眉眼不多言,坐在竹席上临帖。 父亲在一旁翻着书,竹扇悠悠地摇着,偶尔停下来看他写字。 包拯这一生的筋骨,大概就是在这样的日子里被定下的。 包家不是富得流油的大户,却有几代人传下来的清气。 父亲包令仪,二十四岁中了进士,是乡里人眼里的读书种子。 家里管教严厉,饭桌上不能嚷嚷,笔砚不能乱放,做事得按着理来。 小包拯有时候会被母亲扯着耳朵骂,骂完了又给他添饭。 那时候的人,都觉得读书人应该是规矩的。 可谁也没想过,这规矩,日后会变成一副打在贪官脸上的板子。 中进士那年,他不过二十多岁。 朝廷的任命下来了,要他去江西永修当知县。 那是个离家千里之遥的地方,路上要走上十几天。 父母年纪大了,腿脚不便,家乡人都劝他顾孝道。 于是,他把任命折起来,上了奏章,请求离家近一点。 皇帝看了,居然也答应了,调他去和县。 可等真要走时,父母死活不愿分开,他干脆辞了官。 几十年的苦读,一朝中第,说不要就不要了。 辞官回家,三年守孝。 他天天在坟前坐着,风沙打在脸上也不动。 守孝满了,同乡劝他,该走仕途了,他才又进京听选。 这一次,他上了路,没回头。 上任后的日子,像一场和权贵的拔河。 他推限田令,规定官员不能占太多土地,多的得交公,分给农户。 盐价被垄断抬得高,他一纸令下去,商人可以自由买卖盐,盐价跟着跌,老百姓碗里的汤终于有了咸味。 贪官污吏被他一个个弹劾下去,有的直接免官,有的永不再用。 朝廷里有人恨得牙痒痒,背地里骂他“铁面”,可他听不见,也懒得听。 仁宗年间,冗官、冗兵、冗费的问题像藤蔓一样缠住了朝廷。 有人说动不得,一动就乱。 他偏要动,砍掉吃空饷的,把位置留给愿意干事的人。 有人劝他收敛点,他的回答总是冷冷的——“我收敛,百姓受苦。” 这样的人,注定得罪人。 也注定被百姓记住。 民间说他是“包青天”,甚至传是奎星下凡。 戏台子上唱的《铡美案》,锣一敲,他披着乌纱、亮着铜锤,活像天上的神明。 可他自己,还是那个眉眼不多言的庐州人。 嘉祐七年,他病倒在开封,没能再站起来。 去世的消息传出去,街巷都安静了。 几个月后,送葬的队伍启程南下。 民间的说法总爱添些戏剧——二十一口棺材,从七个城门同时抬出去,黑漆的棺木在晨雾里分散开,没人知道哪一口才是真的。 有人说,这是为了防仇家半路作乱;有人说,他不想百姓为他拥挤送葬。 史书没写过这些。 墓志铭上也找不到一句。 可人们爱听这样的故事,因为它像极了他生前的性子——防得住小人,也顾得了百姓。 还有一个流传得久的说法,说盗墓贼之间有个规矩,不动包公墓。 有人觉得这是敬重,有人说是忌讳“奎星转世”的名头。 规矩是真是假没人能证实,但这样的传闻,本身就是民间给他的护身符。 时间跳到1973年,合肥东郊大兴集。 施工的铁锹挖到了一片墓群,十二座宋代的墓穴静静地躺在土里。 考古队下去清理,在一座砖室墓里,抬出了厚重的青石——包拯的墓志铭。 上面的字依旧锋利,刻着他的官职、谥号、生平,与《宋史》上的一一对应。 那是跨越九百年的对照,冷冷地落在眼前。 同批出土的,还有董氏和子嗣的墓志,共六方。 它们说的不是传奇,而是生平的简短记录。 发掘报告里写着,这座墓早年被盗掘过,后来迁葬。 那时候的合肥,战乱频仍,金兵南侵,迁葬只是为了保全骨骸。 这样的解释,比什么七城门、二十一棺来得沉默,也来得真实。 考古现场的空气总是带着土腥味。 刷子扫过石面,露出一个个刻痕,像是在说:故事和事实,本就是两条并行的河。 一个流向民间茶馆,一个流进博物馆的玻璃柜。 包拯死后,他的名字没有沉下去。 戏台子还在唱,电视里的包青天铁面无私,走进千家万户。 合肥的老茶馆里,评书先生会在拍案时拉长声音:“此人,正是包青天!” 听众会点头,会笑,有人会抿一口茶,盯着桌面出神。 夕阳下,包公祠的石阶被照得发红。 游客慢慢走上去,院子里的老槐树很高,枝叶在风里沙沙作响。 石碑立在阴影里,冷着脸,不说话。