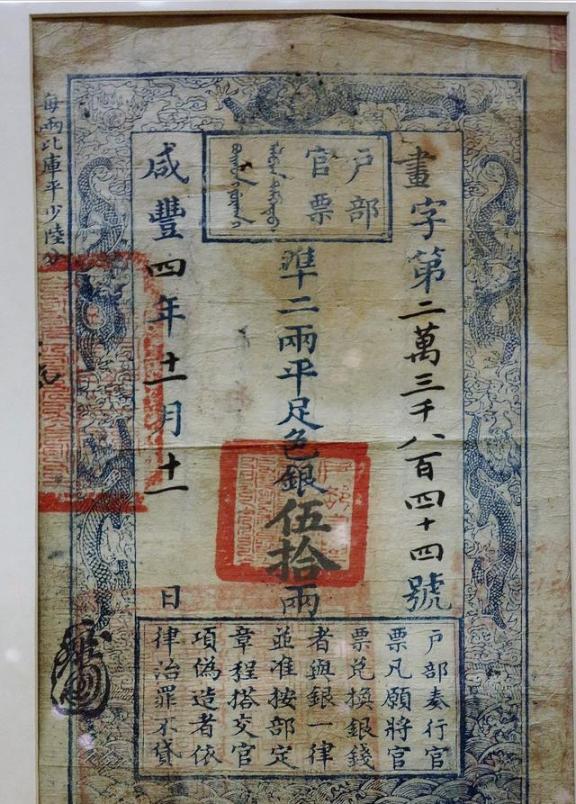

古代的银票只是一张纸,还没有先进防伪技术,可为什么没人造假呢? 在我们中国古代,一张薄薄的银票,就能值上千两白银,可它没激光水印,也没芯片防伪,为什么几乎没人敢去造假? 早在夏商周时期,货币从贝壳到铜钱,一步步演变,适应了农业和贸易的需求。到了宋代,1023年左右,四川地区因为铁钱太重,商人发明了交子这种纸质凭证,官府很快接管发行,用楮皮纸印制,推动了商品交换。元代发行中统宝钞,明代1375年推行大明宝钞,虽然后来贬值,但私人钱庄开始用银票补充。这些银票以白银为本位,由信誉好的票号签发,方便异地汇兑。清代十八世纪,山西票号如日升昌在1823年成立,发行银票用于全国贸易,避免了携带重金属的麻烦。这种形式体现了国家对金融秩序的规范,维护了社会稳定。 银票防伪的关键在于原料垄断。古人用特殊纸张,比如宋代的川纸,明代的桑皮纸,清代的进口高丽纸,这些纸质地坚韧,纤维独特,普通人根本搞不到。朝廷通过行政手段控制供应链,从原料采集到加工,全程保密,防止技术外泄。这就让想造假的人第一关都过不去。 印刷工艺也特别讲究。银票上印有复杂图案,包括房屋山川、花鸟纹饰,用铜版雕刻后刷朱砂黑墨印制。晋商票号还用微雕技术,在小印章上刻下三百多字的兰亭集序,非专业工匠没法复制。水印技术早在明清就出现,纸张透光可见隐形标记,进一步提高了门槛。 设计上融入隐秘元素。金额和日期用密押法,比如以诗词或生肖代替数字,票号内部定期更换字库,外人不知。票面还有微小警示文字,如伪造者斩,需放大镜查看。这些细节层层把关,确保真伪易辨。 法律惩罚极严。朝廷条例规定,伪造银票者斩立决,甚至株连家族。历史上虽有零星案件,但官府迅速查处,公开执行,形成了强大震慑。验钞机构逐步设立,专业人员检验纹理和标记,避免假票流通。 这些措施结合在一起,使伪造成本高得吓人。原料难获,技术复杂,法律风险大,远超潜在收益。这套体系不只防住了假币,还保障了经济运行,促进了贸易发展。