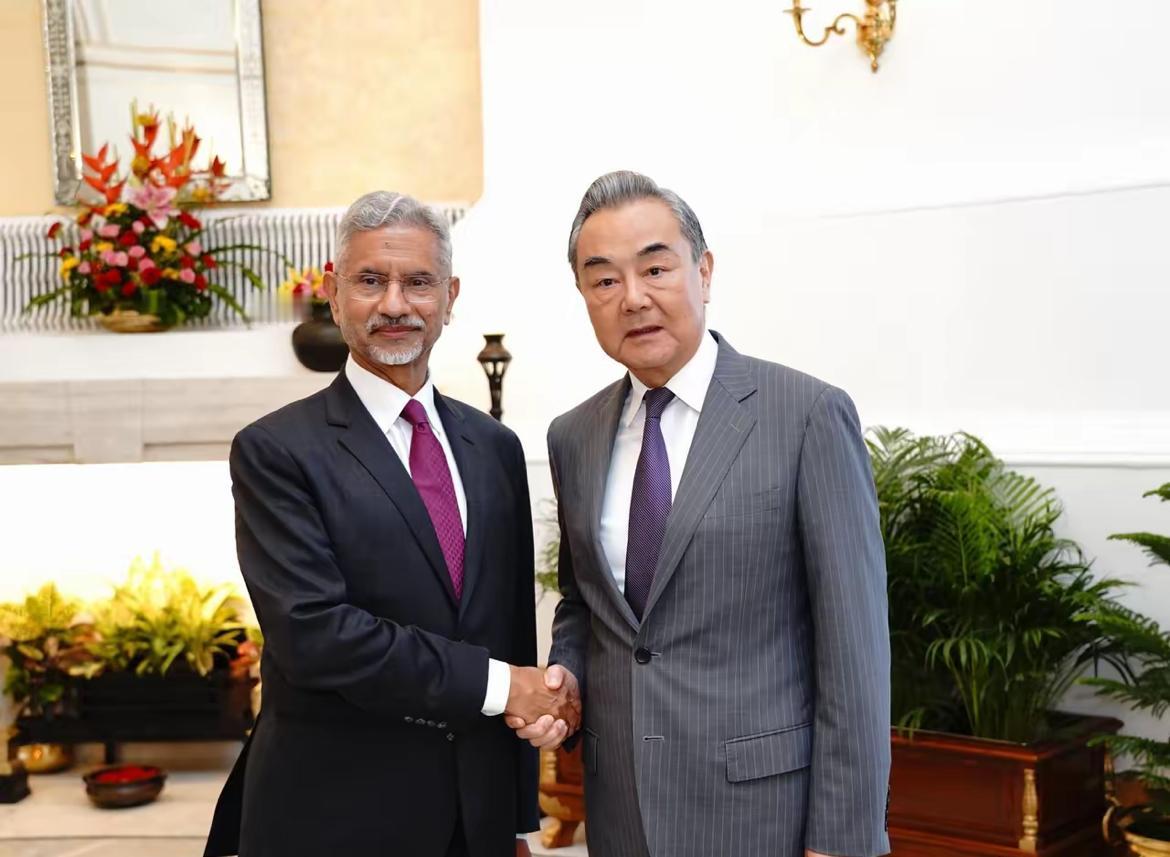

邀请王毅到访,印度这回摆出了罕见的“满格礼数”:应邀访问,两天行程,先见苏杰生、再谈多瓦尔,最后莫迪亲自接见。规格已经说明一切——新德里手上有事,想谈一笔“线下大单”。 先把场景复盘一下。8月18日,王毅外长启程赴印。与其说这是一趟例行互访,不如说是一次“临门沟通”。同一天,印度方面放风:莫迪月底要来中国出席上合峰会。问题是——请帖还没到。某些人等不及,就先把“迎宾队形”摆起来了。 为什么突然这么客气?答案不复杂:有求于人。 美国对印度的关税刀落下去,新德里才发现——过去以为的“西方兜底”,大多是话术;真到掏钱、扛通胀、让产业链迁移时,华盛顿的算盘从来只算美国的。这一轮,连特朗普都不演了,张口就把印度骂成“死亡经济体”。难听?难听。但印度从股汇波动到对外订单,都感受到了代价。要想卸压,就得找一个能真发生意、真接产能、真给市场的伙伴。名单不长,中国在第一行。 除此之外,印度还有三件急事: 其一,边境降险。 高烈度对峙烧钱又烧心,有限降密度、降误判,能省实打实的军费。 其二,贸易回血。 对华航班、签证、投资审查、关税壁垒,哪怕回调一半,印度制造就能喘口气。 其三,要请帖。 上合峰会是莫迪对外的“稳场戏”,没有正式邀请,气氛就差一口气。 说白了,新德里希望用一套“礼数+姿态”换回请帖+缓和。这算盘不难听懂,但中国这边的节奏也不是靠情绪走的。 我方的基本盘只有四个字:对等、可验。 边境问题,先讲原则: 镜像推进。 撤多少、撤到哪、撤多久,坐标、口径、时间戳一一对齐。 分层降烈。 先撤临时工事与重火器,再谈人员密度;热点点位先做试点,再推广。 技术兜底. 前线执法记录、军长级热线、现场影像核验,遇到摩擦先上数据、后上嘴皮。 换句话说:可以给台阶,不能给错信号。善意不是退让,降险不是降能。 经贸层面,经贸换经贸,安全归安全。想让航班复航?行,请把对中资的“一票否决式审查”和无差别禁用名单清理一批;想谈投资落地?可以,把拖了几年的电信、光伏、汽车零部件准入白纸黑字写清楚;想要市场?把临时关税和“合规借口”里的小动作停了。口头暖风不等于政策文件,情绪不等于准入。 至于请帖——别把它当“友情券”。请帖的前提,是可持续的稳定预期。有三样东西最能说明诚意: 边境“脱接触”清单的同步发布; 经贸准入的可量化承诺(项目、额度、时限); 舆论降噪的可执行安排(边境报道降温、军警口径统一)。 做到了,礼尚往来不在话下;做不到,再大的场面也只是合影。 还得提醒一句:印度的对冲本能不会消失。今天需要中国的市场,明天照样会去华盛顿参加“小圈子”宣誓;上午谈“互利”,下午在边境堆石头修路。我们要做的不是“感化”,而是定规矩: 边境是硬账,不上舞台; 合作走清单,不走口号; 任何让步,都有回合、有互惠、有验收。 从现实看,中印都需要一个可控的邻里关系。对于印度,这是关税风暴下的缓冲阀;对于中国,这是对外稳局的必要拼图。能不能成,不看谁话说得漂亮,就看谁能把手里的开关真正拧动:撤一点警戒、开一点航班、放一点准入、消一点噪音。四件事,少一件都不叫“改善”。 请帖不是人情,是契约。 参考资料:《 驻印度大使徐飞洪接受印媒体《印度教徒报》书面采访-中华人民共和国外交 》