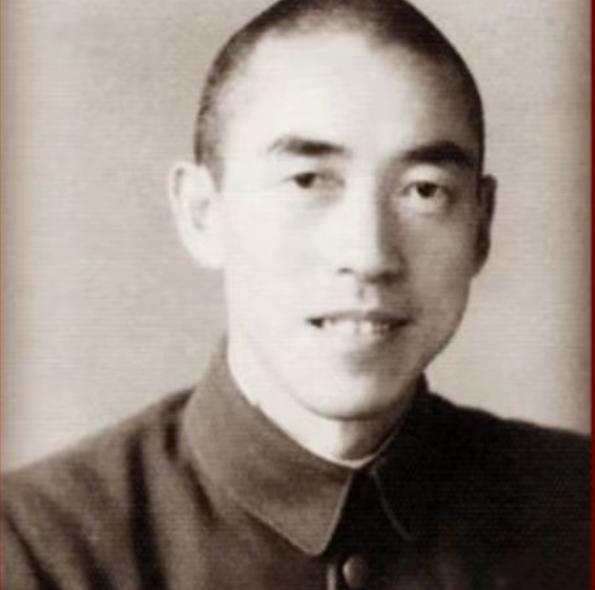

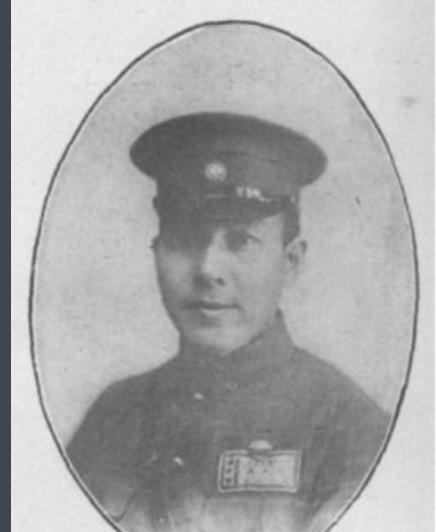

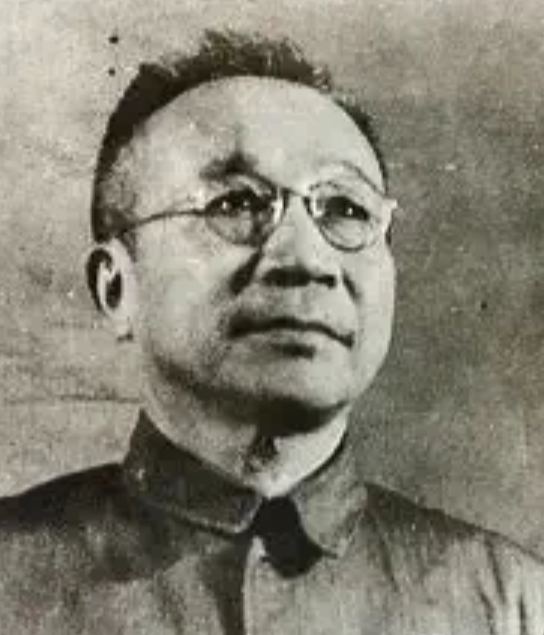

1949年,国民党少将投诚,对军管会代表低语:我1924年就入党了 【1949年5月28日,上海虹口税务署临时办公楼】“顾先生,我1924年就入党了。”汪维恒压低嗓音,只说了这十个字。顾准怔住,两秒后猛地抓住他的手臂,眼里全是难以置信。屋外的黄包车铃声此起彼伏,谁也没料到,这位刚刚递交“投诚书”的国民党少将,竟是中共潜伏二十五年的老党员。 消息传到潘汉年那里时,钟表指向晚上九点半。潘轻轻敲了敲烟袋,低声感叹:“难怪军管会几乎拿到一份完整的国民党后勤账册,原来在他。”一句话,说出了汪维恒在上海解放前夜的分量——不仅仅是“马前卒”,更像一枚关键的齿轮,没有他,许多工作未必能如此顺畅。 可如果时间倒转到1924年,那年夏天,杭州府前街的西湖书店二楼,汪维恒还是穿着旧布长衫的年轻教员。张秋人递给他一本《共产党宣言》时,只说了一句:“要救国,先得救人心。”汪维恒点了点头,答道:“那我就跟你们干。”谁能想到,这个朴素的决定,日后让他在国民党军需系统深藏二十余年。 1927年“四一二”之后,白色恐怖扑面而来。诸暨暴动计划泄露,县委让他撤离。凭着在北京军需军官学校结交的几位同窗,他顺利进入南京军政部后勤处。自此潜伏生涯开始,一等就是十多年。那十多年,他像不存在一样。组织失联,他不敢贸然接头;家书寄不出去,只能烂在抽屉角。日记里常有一句反复出现——“静等曙色”。 有意思的是,汪维恒不仅“等”,还主动铺路。1938年前后,胡宗南急需经理人才,他提议办军需短训班。表面是替胡宗南解决燃眉之急,骨子里是为日后接管部队布点。第一期三百六十名学员,被他劈成十八个阅读小组,全用廉洁、勤政、民族气节之类范例做教材。胡宗南还夸他“带兵有方”,而上海地下党得到的却是学员名单、籍贯、去向,甚至家属联系方式——情报价值不言而喻。 1942年春,蒋介石密谋收缩战线,准备动手陕甘宁。汪维恒连夜赶到重庆,敲开周恩来办公室。足足两个钟头,他把胡宗南师团序列、兵站库存、补给路线说得一清二楚。半个月后,胡宗南的“西北闪击计划”突然搁浅。史书上多笔带过此事,熟悉内幕的人都知道,那份情报来自“西北经理署”。 然而在国民党高层,他并不讨喜。理由很简单:太清廉。抗战胜利后,不少将领忙着捞钱,他却动辄查账封库。一次查扣劣质军鞋,竟惹怒蒋纬国。蒋介石要办他,何应钦出面调停,事情不了了之。得罪权贵的代价,是仕途止步副署长。汪维恒不以为意,反倒轻松:“位置再高,反而不好做事。” 1948年底,徐蚌会战失利,南京气氛沉重。陈诚电召汪维恒:“去台湾,第十补给区缺人。”明眼人都看懂,这条船迟早沉,但汪维恒还是去了。原因并不复杂,台湾的仓储、码头、兵站组织,是国民党退守的生命线,也必将成为解放军登陆作战必须掌握的情报。他清楚自己或许再也回不来,可情报价值巨大。 登陆基隆那天,秋雨打湿码头。汪维恒在日式花园洋房住了不到十天就搬走,挑了一处僻静小院。小院后门通向一条废弃排水沟,夜里能悄悄离开,走至郊外电台。若说最烦恼的事,是如何瞒住儿女。小孩不懂政治,却爱串门,他干脆把家人和自己隔开:周末“探望父亲”须提前报备,理由是“军中封闭管理”,既防泄露,又防尾随。 1949年春,华东局通过香港交通站传来密信:立即撤离,返回上海。单凭他一个少将回大陆并不稀奇,可“全身而退”并不容易。恰巧此时台湾供应局宣告解散,陈诚住院养病,汪维恒以老母病危为由请求回乡。陈诚劝阻无果,“既然要走,也得自己担风险。”一句话,放他离台。临行前夜,他交给副官一张纸条:仓储分布、油料储备、兵工厂产能,写得详尽。副官不识内情,还夸长官“心细”。 上海解放五天前,他抵达淞沪补给区。表面是“救急”,暗地里暂停拨款、封存账册、防止金银外逃。那段日子,他像拧紧的发条,每天只睡三小时。老上司陈良本想筑工事硬扛,被他一句“勿做败局殉葬人”劝退。交接仪式那天,军管会人员惊讶地发现,税务、地政、银行账本完好无缺,连钢印都在。顾准不由得感慨:“从未见过这么自觉的‘投诚’。” 投诚之后的汪维恒,职务并不算高:税务局、地政局、房地产管理局,三口锅全是“钱”和“地”。可不管锅有多大,他始终用同一把尺子——公事公办。组织给的洋房,他摇头;180平米公寓,再摇头;最后选了88平米,七口人凑合。有人说他钻牛角尖,他淡淡一句:“我住得下就行。” 1971年1月30日凌晨,汪维恒在同济医院病房里安静离世,身边只有一本破旧的法文词典和早年抄写的《共产党宣言》手稿。按照家属回忆,弥留时他只留下两句话:“对得起良心,对得起组织。”没有颂歌,也没有回顾。其实,他那句低语足够当作墓志铭——“我1924年就入党了。”