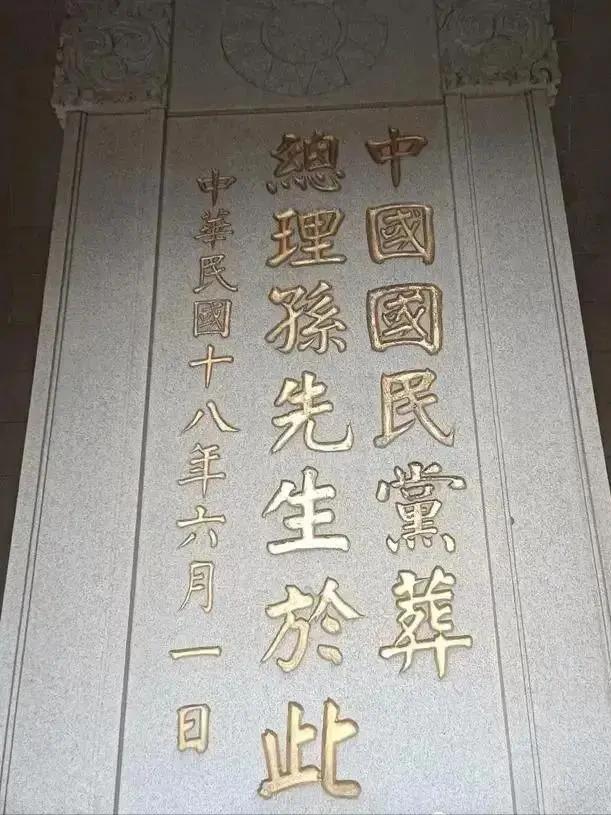

孙中山墓碑上24个字,谭延闿写了三百遍,写完却不敢署名,为啥? 南京中山陵的碑亭里,那方灰白色的花岗岩墓碑总带着股说不出的劲儿。 24个鎏金大字在树影里忽明忽暗,"中国国民党葬总理孙中山先生于此中华民国十八年六月一日"。 看着沉稳,可细究每个笔画,都像憋着股没说尽的话,就像当年写下它们的谭延闿,握着笔的手心里全是汗。 1929年的春天,南京城刚过了梅雨季,谭延闿把自己关在考试院的老书房里。 窗外的石榴树发了新芽,他案头的宣纸却堆成了小山,每张纸上都写着那24个字,有的浓墨重彩像要刻进纸里,有的轻描淡写仿佛一吹就散。 仆人进来添茶时,总看见他对着最上面那张叹气,笔杆上的漆都被摩挲得发亮。 没人知道他在愁什么。论书法,谭延闿的楷书在民国政坛数一数二,连溥仪的老师都曾说"南谭北于(于右任)",可这次写的字,连他自己都不满意。 有回秘书长推门进来,正撞见他把一张写好的纸揉成团,纸团上"总理"两个字的墨迹还没干,边角却已被捏得发皱。" 不是字的事,"他头也不抬地说,"是这字得担事儿。" 这担事儿的字,藏着太多难为人的地方。就说"葬"字吧,按谭延闿平时的写法,那"艹"头得像把伞,稳稳罩住下面的"死",可这次他写的"艹"头,笔画松松的,像要漏下什么。 后来他跟老友胡汉民闲聊时才说:"总理一辈子都在给活人找活路,这字不能写得太闷。" 现在去看碑上的拓片,果然见那"葬"字透着股透气的劲儿,不像埋人的碑,倒像座桥。 "中华民国十八年"这几个字更费心思。那年头,全国刚从军阀混战里喘口气,南京政府的号令能不能传到各省还两说。 谭延闿写"民"字时,特意把最后一笔拉长,几乎要托住上面的"国",有人说这是笔误,他却指着报纸上的剿匪新闻说:"民不安,国何安?" 这心思藏得深,就像他在朝堂上的手腕,看着圆融,实则处处护着根基。 最让人猜不透的是不署名的事。当时国民政府里,多少人盼着能在总理碑上留个名,谭延闿却把石匠预留的印章位置都凿平了。 有年轻议员当面问他,他指着碑上的字笑:"你看这'党'字,上头是'尚',下头是'黑',咱做党务的,得把自己藏在暗处。"这话半是玩笑,半是真心。 1929年的国民党,表面一团和气,底下派系斗得正凶,他若把名字刻上去,保不齐成了别人攻击的靶子。这种清醒,让他的字成了各方都能接受的"公器"。 谭延闿的笔其实藏着两面。他写公函时铁画银钩,透着武将的狠劲;可给孙中山写挽联时,笔锋突然软了,"革命尚未成功"那几个字,捺脚都带着颤。 这次写碑,他特意用了支旧笔,笔锋磨去了三分利,写出来的字看着温吞,实则每个转折都藏着筋骨。 就像他这个人,在湖南督军任上能平叛,在黄埔军校能讲课,进能掌兵,退能挥毫,这种圆融里的坚守,恰是那代读书人的本事。 刻碑时还有段趣闻。石匠师傅是老手,见谭延闿总改稿,忍不住说:"大人,您这字比给老佛爷写的还讲究。" 谭延闿听了哈哈大笑,指着"孙中山先生"几个字说:"老佛爷的碑是给死人看的,这碑得让活人记着。" 他让石匠把"生"字的最后一横刻得特别宽,像块能让人落脚的石板,"先生虽去,精神得能接着走。" 如今百年过去,碑上的鎏金掉了些,可那24个字还在。游人指着字问导游是谁写的,导游多半说"民国名家",少有人提谭延闿。 但这或许正是他想要的,字在,事在,就够了。就像他当年在日记里写的:"笔是用来记事儿的,不是用来记名字的。" 阳光穿过碑亭的格子窗,在字上投下明明灭灭的光斑,倒像那支悬了百年的笔,还在纸上轻轻游走。