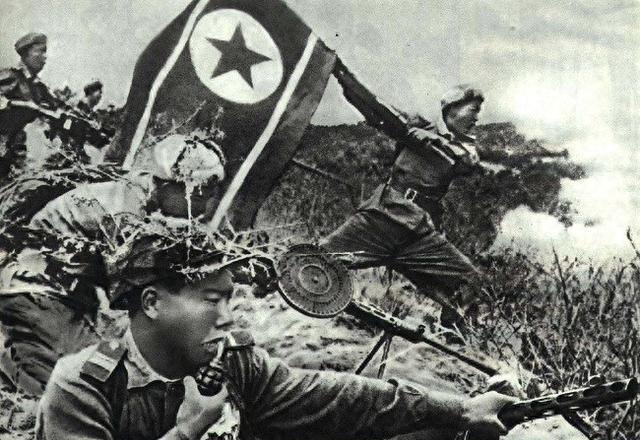

1951年,一群志愿军在撤退时,猛然发现眼前狭隘的山谷中,竟出现了成千上万个美军,师长见状,却产生了一个不可思议的念头! 1951年初夏,志愿军第五次战役临近尾声,前线硝烟虽未散尽,但大部队已经开始有序向北转移,志愿军58师在这时候却陷入了一场前所未有的危局,部队刚刚打完恶仗,兵员锐减,整编后还剩下约九千人,弹药更是仅剩三分之一,连热饭都吃不上,靠着冷干粮和顽强意志支撑前行。 他们原本只是路过华川,计划到北边整顿休整,那是个山多谷深的地方,地势险要,东线的交通命脉也正好经过那里,谁也没料到,敌人竟然也在悄悄逼近,美军调集了大批机械化部队,企图从这里穿插,切断志愿军的退路,这支敌军总兵力达到两万八千人,配备了大量火炮和坦克,目标直指华川这个咽喉地带,他们不仅想截断运输线,还想一口气包围和消灭十万志愿军主力。 指挥58师的是黄朝天,他面临的是一道艰难抉择,上级命令是撤退,并没有要求阻击,而且通讯设备在行军中损坏,根本无法与军部取得联系,继续前进是最安全的选择,不必承担任何责任,也不会有后果,但眼前的局势摆在那里,美军正向华川推进,一旦他们抢先占据要道,后果将是灾难性的,大部队没有了退路,后勤物资也会落入敌手。 黄朝天没有犹豫太久,他没有等命令,也没准备请示,而是直接组织部队展开防御部署,他清楚自己是在赌,一旦失败,不仅部队可能全军覆没,自己也要承担严重后果,然而,战场不等人,关键时刻需要有人担起责任。 华川的地形给了58师一点优势,山谷狭窄,便于设伏,他把兵力分成多层,前方布置小股部队吸引敌人深入,主力则隐藏在山坡和高地上,伺机打击,反坦克小组藏在泥土堆中,趁坦克接近时突然开火,后方还埋设了地雷和障碍,尽可能迟滞美军推进速度。 战斗很快打响,敌人凭借强大火力和坦克集群强行突进,志愿军前沿部队假意撤退,引诱敌军进入设伏地带,一旦敌人露头,山坡上的机枪和反坦克火力同时开火,迅速打乱了敌人的阵型,几辆坦克被击毁后,后面的车辆一时难以前进,混乱中又造成连环相撞,反坦克小组虽然损失惨重,但成功阻断了敌人首次冲击。 接下来的几天,战斗进入白热化阶段,美军火力极其猛烈,昼夜轮番进攻,58师的战士们采取轮换制守阵地,一部分人趴在泥水中坚持防守,另一部分则利用夜晚展开反击,他们专门突袭敌人后方的指挥点和通信设施,扰乱敌军部署,每次夜战回来,都有人没能归队,但敌人的攻势也被不断打乱。 有一处高地成为关键阵地,敌人连续几天发起十几次猛攻,却始终没能突破,防守的连队伤亡极大,到最后只剩下不到一个排还在坚持,他们靠地雷、陷阱和狙击火力,硬是顶住了一个营的冲锋。 敌人火炮密集,甚至动用了重型榴弹炮,炮弹像雨点一样砸在阵地上,战士们没有固定工事,只能靠简易掩体和地形死扛,很多炮弹落下时,战士们已经来不及转移,只能趴在坑里咬牙忍受,有的阵地被炸塌后,战士们又重新挖沟壕,继续组织防御。 在这场反复拉锯的战斗中,58师逐渐适应了敌人的打法,他们不再硬碰硬,而是灵活机动,打了就撤,撤了再打,敌人越想推进,前面就越像陷入泥潭,志愿军的火力虽弱,但战术灵活,不给敌人集中打击的机会。 黄朝天始终在前沿指挥,他每天巡查阵地,了解每一条战壕、每一个火力点的位置,他没有后退半步,哪怕敌人的炮火就在不远处爆炸,他知道,时间是他们唯一的武器,只要拖住敌人一天,大部队就多一分安全。 终于,在坚守了数日后,友军的60师赶到了战场,他们迅速接防,加强了阵地的防御,美军见迟迟无法突破,又担心被包围,只得开始收缩阵地,逐渐撤退,战斗终于告一段落。 战后统计,58师伤亡达到2700余人,几近减员一半,然而,他们击毁敌方坦克二十多辆,打死打伤数千敌军,最重要的是,他们守住了华川,保住了后方通道,为十万志愿军主力赢得了宝贵的撤退时间,这场阻击战,没有歼灭战的辉煌战果,也没有鼓舞人心的捷报通电,但它却实实在在扭转了战局。 彭德怀在战后专门接见了黄朝天,对他的决策给予高度评价,并在全军通报表扬,1955年授衔时,许多师级指挥官被授予大校军衔,而黄朝天因为这场战斗的关键作用,被破格授予少将称号。 后来回顾这场战斗,很多人都意识到,那并不是一次安排好的战斗,也不是一场主动出击的战例,它更像是一场“被迫的硬仗”,一场在没有命令、没有支援、甚至没有退路的情况下完成的阻击,正因为如此,它才显得格外沉重而真实。

用户10xxx64

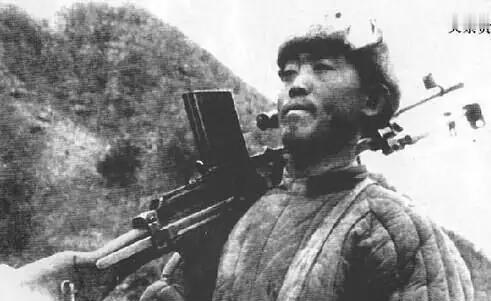

致敬先烈!