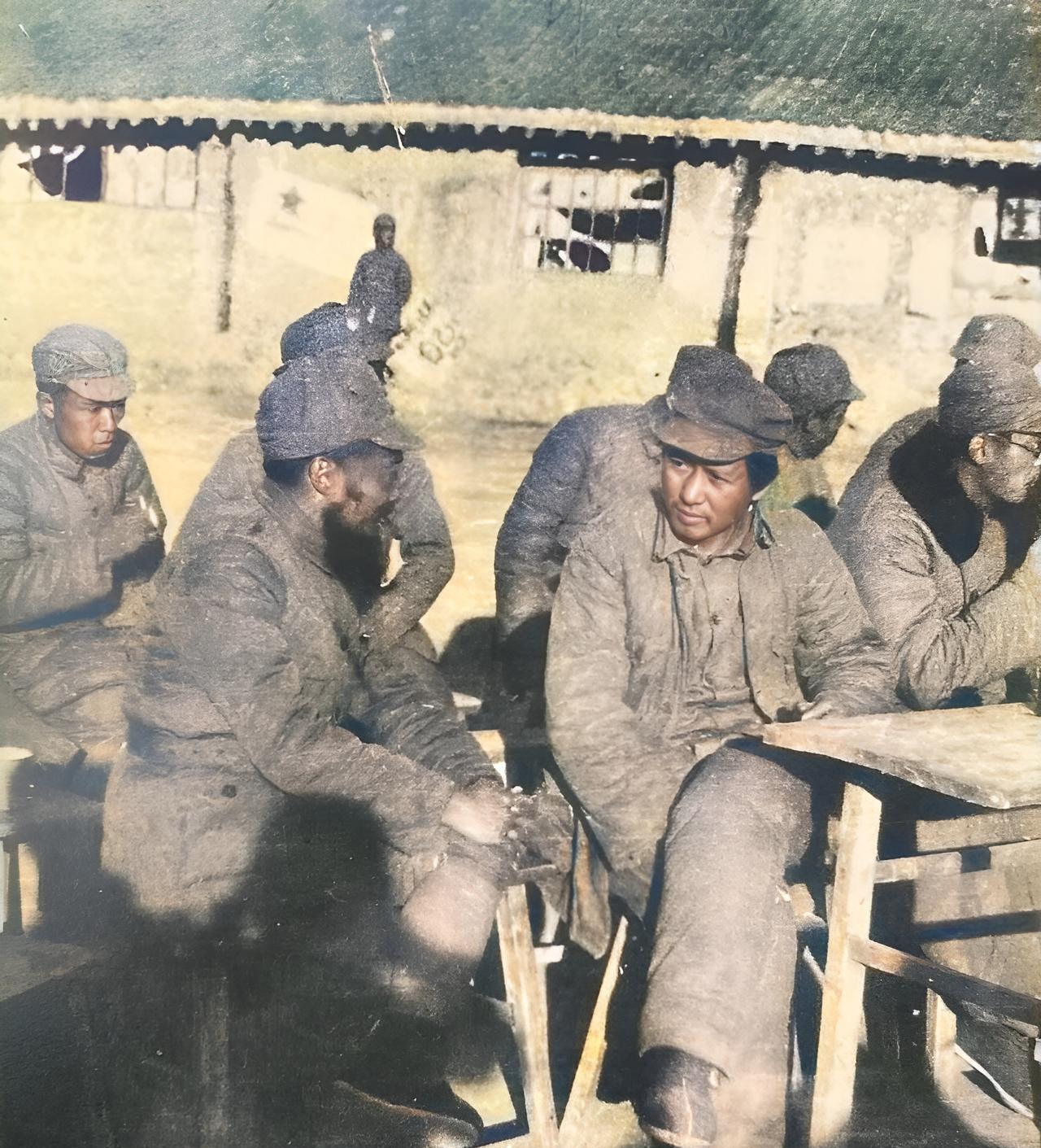

1945年,日本将20万日本慰安妇遗弃在东北,后来至少有11万人嫁给了当地老百姓。1932年,日本给在日本妇女“洗脑”,让她们加入国防妇会成为慰安妇,为日本在抗战时献上自己的一份力量。 1945年的东北,日本帝国轰然倒塌,最后一艘撤离船只上挤满了仓皇的军官和家眷。而在他们身后,一个庞大的女性群体被自己的祖国干净利落地遗忘了,仿佛从不曾存在。 一夜之间这几十万日本女性从帝国扩张的工具,变成了异国土地上的“弃民”。她们的后半生,也因此成了一段被深埋在东北无数村庄里,无人提起的往事。 这群被抛弃的女性,身份各不相同。一部分人是日本军国主义最耻辱的造物,响应着“国防妇会”的狂热号召,被送到前线“慰安所”,身体沦为战争机器的零件。而另一部分则是被政府那套“王道乐土”的宣传骗来的普通移民。 她们拖家带口来到中国,梦想着过上人上人的生活,谁知最终和那些慰安妇一样,被帝国毫不留情地扔在了伪满洲国的废墟上。战争结束了,但无论她们过去是谁,此刻的身份只有一个:幸存者。眼前没有归路,没有依靠,只有一眼望不到头的饥饿、寒冷和绝望。 对一些人来说,战争的结束不过是另一场噩梦的开场。她们作为战败国国民,被苏军押往冰天雪地的西伯利亚。在那片极北苦寒之地,她们食不果腹,衣不蔽体,在繁重的劳役中日复一日地消耗生命。这段经历是整个悲剧中最为漆黑的一笔。 战后通过中日两国政府的交涉,极少数日本妇孺得以登上归国的轮船。不过这条回家路远比想象的要苦涩。特别是对于那些曾是慰安妇的女性,回到故土非但没有得到安慰,反而被贴上了更沉重的耻辱标签。 她们的遭遇在日本社会被看作是污点,是一段不洁的历史,即使人回来了,心也再也找不到家了。 但对于绝大多数被遗弃的女性来说,她们唯一的选择,就是留下来,在这片曾经被她们祖国侵占的土地上活下去。为了一个能遮风挡雨的屋檐,为了一口能填饱肚子的饭,至少十一万名日本女性选择嫁给了当地的中国男人。 这当然不是什么跨国恋情的浪漫剧本,而是乱世之中最现实,也最无奈的生存选择。她们的丈夫大多是贫苦的农民,有些身体残疾,有些年纪偏大。但在那个活着比尊严更重要的年代,一个能提供庇护的家庭,就是她们唯一的救生筏。 在之后漫长的岁月里,这些日本女性的身份渐渐模糊了。她们学说汉语,习惯了啃玉米饼子,生下的孩子一张嘴就是地道的东北话。她们中的许多人最终加入了中国国籍,成了新中国的一员。但她们对自己的过去,却很有默契地绝口不提。 那段作为侵略者家眷或是慰一安妇的经历,成了她们心里一道永远无法愈合、也不愿被触碰的伤疤。 将近八十年过去,当年的日本女性大多已经老去,或是长眠于这片土地。她们的后代,也已彻底融入了中国社会。近些年有些后人开始尝试寻根,想要弄明白自己复杂的身份来处,但对他们中的多数人来说,中国早已是唯一的故乡。 这些女性的悲剧源于日本军国主义发动的侵华战争。她们曾是这个侵略体系的一环,最终又被这个体系无情地抛弃。这也恰恰体现了中国民众在国仇家恨之外的人性与宽容。 回看这段往事,对于这些被自己的国家当作工具和包袱甩掉的国民,日本政府是否欠她们一个迟到了近一个世纪的道歉?一句轻飘飘的“历史原因”,真的能解释一切吗?战争在人心上划开的伤口,真的会随着时间流逝而自行痊愈吗?