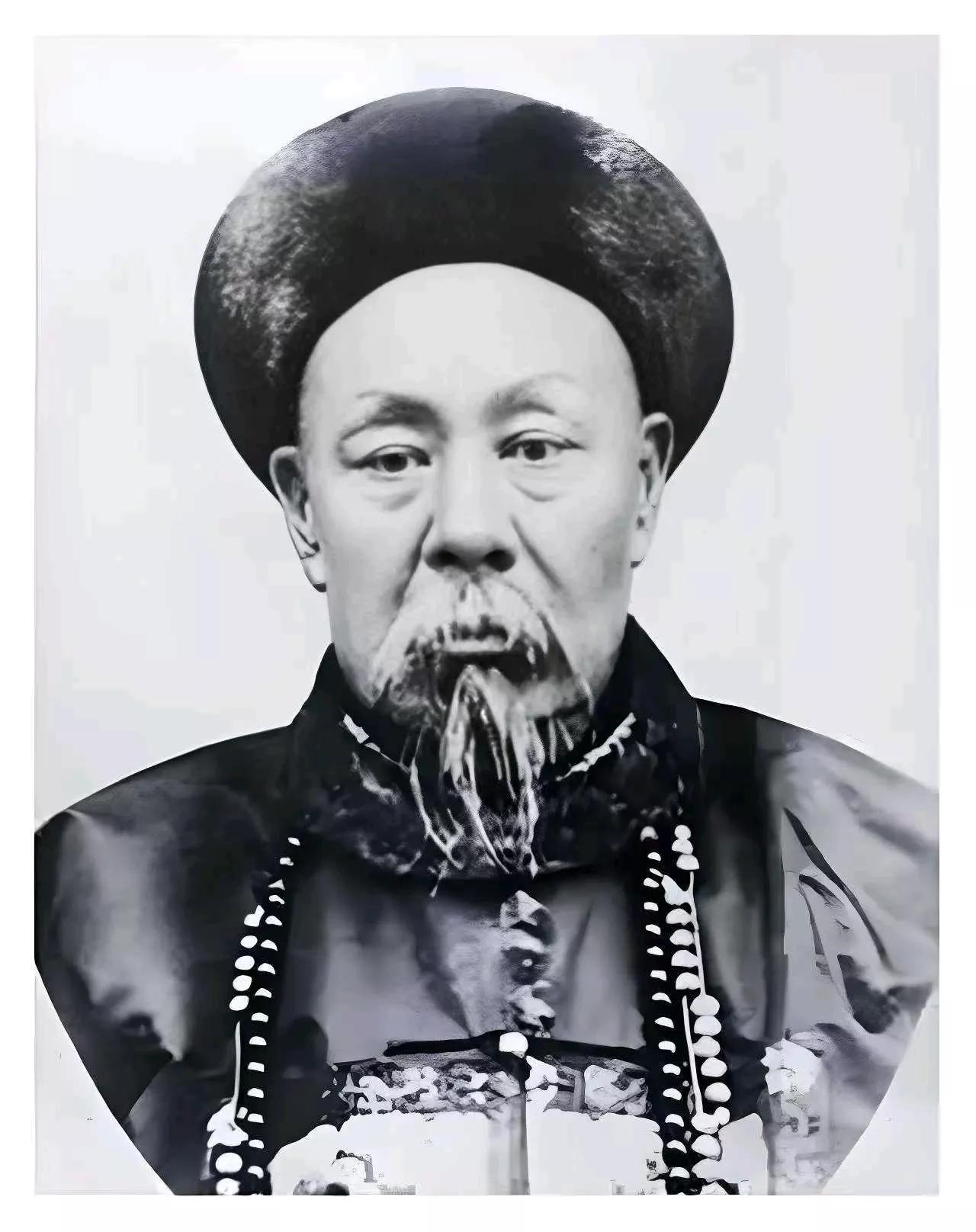

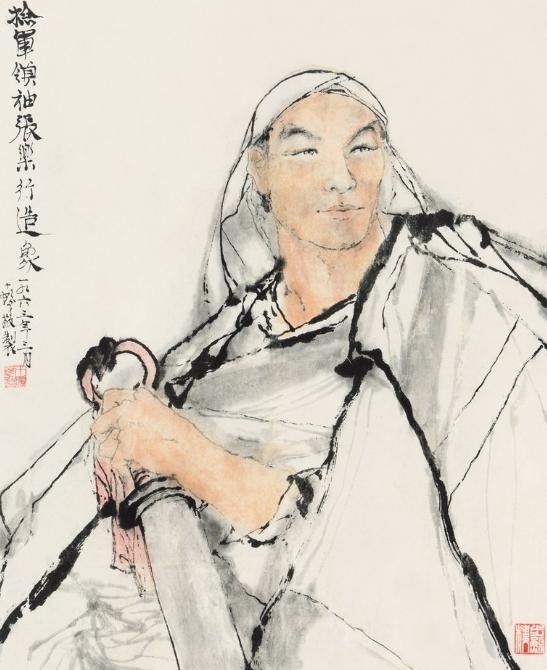

“留美幼童计划” 是左宗棠生前以近乎撕破脸皮的方式去促成的,在他去世五个月后,这项被称为 “中华创始之举” 的计划终于艰难起步!1872 年 8 月的上海港,30 个梳着小辫子的孩子背着蓝布书包,怯生生踏上 “中国号” 轮船。 海风掀起他们的衣角,没人知道,这背后是一位老人用半生功业与朝堂保守派死磕的结果。 五个月前,左宗棠在福州病逝时,床头还摊着为幼童争取经费的奏折,墨迹洇透了 “师夷长技以制夷” 七个字。 左宗棠的固执,是从沙场的血里熬出来的。1866 年他督办福州船政,站在马尾船厂的工地上,看着洋人技师把图纸藏在怀里,中国工匠只能蹲在一旁打杂。 有次他撞见英国工程师嘲笑 “中国人学不会蒸汽机原理”,当场红了眼,拽着对方的袖子喊:“三个月,我让我的人画出一模一样的图!” 后来他逼着船政学堂的学生通宵啃外文书籍,自己也捧着《海国图志》读到深夜,老花镜滑到鼻尖上都没察觉。 收复新疆时,他骑着骆驼在沙漠里行军,见俄军的火枪能打到三里外,而清军的弓箭射程不及一半,回来就给朝廷上书:“人家的船坚炮利,不是靠祈祷来的,是算学、化学堆出来的!” 朝堂上的争吵比战场拼杀更磨人。当容闳提出派幼童留美时,大学士倭仁拍着龙椅哭:“祖宗之法不能丢!让黄毛小儿去学夷狄之术,是要断我华夏文脉啊!” 左宗棠听说了,揣着新疆战报闯进养心殿,把战报拍在案上:“伊犁河谷的尸骨还没寒!当年若懂西洋枪炮,何至于丧权失地?” 他跟李鸿章的信里写得更急:“再等十年,西洋的铁路都修到山海关了,咱们还在争论该不该让孩子学算术!” 为了说服慈禧,他甚至搬出家谱:“臣的孙子若够岁数,第一个送出去!” 他对计划的细节抠得比打仗还细。容闳原想选 12 岁以上的孩子,左宗棠摇头:“太大了,脑子里的旧东西盘根错节,学不彻底。 要选 10 岁上下的,像白纸一样,才能把西洋的根扎进去。” 有人说穷人家的孩子 “没教养”,他瞪着眼睛反驳:“孔夫子不也是贫士出身?能扛住饿、肯拼命的孩子,才配担起国家的将来!” 第一批 30 名幼童,多半是广东、福建的贫家子弟,没有一个高官后代,这背后是他拍板定下的规矩:“要的是能做事的人,不是来镀金的少爷。” 1872 年的轮船鸣笛时,孩子们还不懂自己承载着什么。他们在美国哈特福德的寄宿家庭里,白天学几何、机械,晚上对着油灯练毛笔字。 有个叫詹天佑的孩子,总在睡前把蒸汽机图纸铺在床板上,用手指描齿轮的咬合轨迹。 1876 年费城博览会上,他站在一台蒸汽机车前看了三个时辰,美国总统格兰特问他将来想做什么,这孩子仰着头说:“想给中国修铁路,比这还快的那种。” 这些画面传到国内,却成了保守派的靶子。监督陈兰彬上报 “幼童剪辫、跳洋舞”,御史们立刻上书骂 “全被夷化了”。 有人甚至说:“这些孩子回来,怕是要教中国人学跪拜洋人!” 此时左宗棠已病逝四年,没人再像他那样拍着桌子护着这些孩子。 1881 年,清廷下旨召回所有幼童,孩子们被迫中断学业,哭着扒在美国学校的栅栏上不肯走。 回国的路比来时更冷。他们在天津港下船时穿着西服,被百姓指指点点,关在破仓库里吃粗米。有个孩子因为不肯换下西服,被道台指着鼻子骂 “忘了祖宗”。 可就是这些被骂 “洋奴” 的孩子,后来成了撑起中国近代化的脊梁:詹天佑趴在铁轨上,用自创的 “人” 字形线路破解了京张铁路的难题,铁轨衔接处的误差比西洋技师要求的还小; 吴仰曾在开平矿务局里,教工人用西洋机器挖矿,让中国有了第一座不用油灯照明的煤矿; 梁诚在谈判桌上跟美国人争回庚款,用那些钱办了清华学堂,校门上 “自强不息” 四个字,藏着他留美时刻在课本上的誓言。 福州船政局的老工匠还记得,左宗棠当年总在傍晚来工地,手里攥着幼童的花名册,一个一个念名字。 “这些孩子,是国家未来的眼睛啊,” 他摸着刚造好的船壳说,“得让他们看清世界的样子,咱们才不会再挨打。” 如今,京张铁路的铁轨还在延伸,清华园的读书声从未停歇,那些留美幼童的故事,早已融进了中国追赶世界的脚步声里。 历史总在不经意间呼应。1909 年,詹天佑站在京张铁路通车仪式上,看着蒸汽机车喷着白烟驶过青龙桥,忽然想起 1872 年离港时的海风。 那一刻他或许明白,左宗棠当年撕破脸皮要保下的,从来不是一个简单的留学计划,而是一个古老国度敢于向世界敞开的胸怀 。