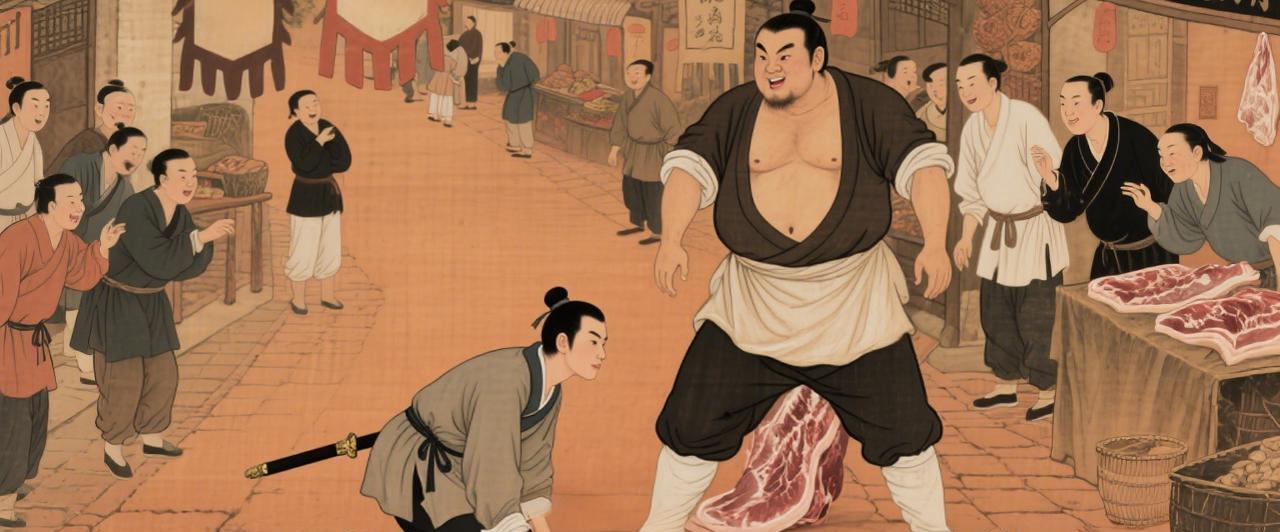

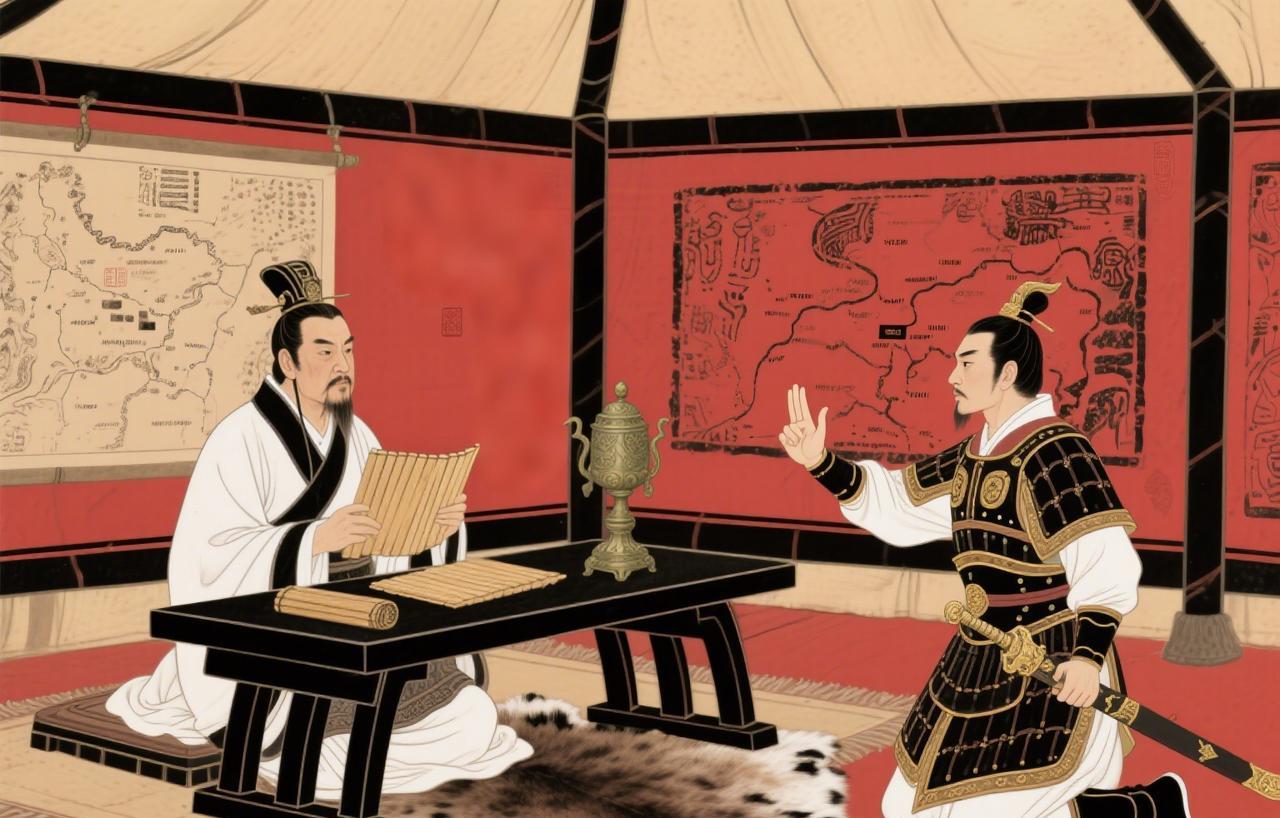

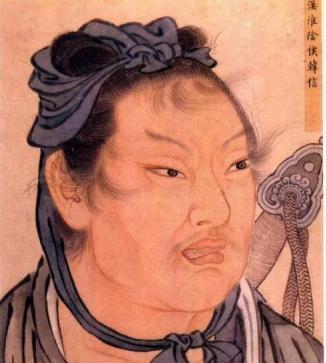

胯下之辱都忍了,怎么却在最关键的时刻硬气起来?兵仙韩信的悲剧并非因为不懂示弱,而是他不得不孤傲。 公元前196年,长安长乐宫钟室里,一代兵仙韩信被竹片刺死,诛灭三族。据说吕后为了绕过刘邦“见天不杀、见地不杀、见刀不杀”的承诺,把韩信吊在半空(不见地),用布遮挡四周(不见天),以竹片代刀(不见刀)行刑。 最讽刺的是,设计骗他来宫中的,正是当初月下追他的伯乐萧何。“成也萧何,败也萧何”的典故由此诞生。 许多人认为韩信败在不够谦逊。司马迁曾说:“假令韩信学道谦让,不伐己功,不矜其能,则庶几哉”。 但事实真的如此吗? 韩信出身贫寒,既不能被推选为吏,又不能经商谋生,经常到别人家蹭饭吃,众人都不喜欢他。他甚至没钱为母亲办丧事,却仍选择又高又宽敞的坟地,希望将来能在四周安置万户人家守墓。 这种骨子里的自信(或者说自负),在那个看重出身的社会里,是他能脱颖而出的根本。 假设他“谦虚”一点,努力干活对人恭敬,最多也就是被推选做个亭长,很可能就和刘邦一样,淹没在秦末起义浪潮中,不会有后来的军事奇迹。 韩信投靠刘邦后,一开始并未受重用,只当了个管理粮饷的小官。后来因牵连获罪,同案的十三人都被处斩,轮到韩信时,他抬头仰视,对夏侯婴说:“汉王不想得天下了吗?为什么要杀壮士?” 这句话救了他的命。夏侯婴看他相貌威武,言谈不凡,就释放了他并推荐给刘邦。试想如果此时韩信“示弱”,乖乖受死,历史就要改写了。 同样的孤傲在项羽那里行不通。韩信曾多次向项羽献计,项羽都不采纳。这不是因为韩信不够自信,而是项羽刚愎自用到连范增的话都听不进去,怎么会理会一个郎中? 韩信的困境在于:他依靠孤傲取得成功,却因无法切换回谦逊模式而丧命。 刘邦曾与韩信闲聊各位将领的才能。刘邦问:“像我能带多少兵?”韩信答:“陛下不过能带十万。”刘邦又问:“那你呢?”韩信答:“臣多多益善。” 这就是著名的“韩信将兵,多多益善”典故。韩信明明知道面对的是皇帝,仍然毫不掩饰自己的军事才能。刘邦听后笑道:“多多益善,为什么被我擒获?”韩信答:“陛下不善于带兵,却善于驾驭将领。” 这段对话充分展现了韩信的直率性格和刘邦的政治老辣。韩信至死都是个军人思维,而刘邦却是个政治家。 那么,如果韩信在功成名后学会示弱,能否避免悲剧呢? 韩信面临的困境是结构性的。作为异姓王,他拥有强大的军事能力和号召力,这本身就是对皇权的最大威胁。 刘邦在消灭异姓王问题上从不手软:梁王彭越被剁成肉酱、淮南王英布被击杀、韩王信被迫逃亡匈奴。相比之下,韩信已经是最后被收拾的一个了。 除非韩信能像张良那样完全放弃权力隐居山林,否则很难保全性命。但韩信的性格决定了他不可能做出这样的选择。 相比之下,萧何就聪明得多。刘邦征英布时,萧何留守关中。他故意强买民田,激起民怨。等刘邦回来时,百姓纷纷告状刘邦反而放心了:“萧相国原来也贪财啊”。 王翦也是示弱高手。他率六十万秦军攻楚,途中五次上书秦始皇请求赏赐田宅。部下不解,王翦解释:“大王多疑,如今把全国军队交给我,我多要田宅以示无野心,才能让大王安心。” 这种政治智慧,恰恰是韩信所缺乏的。军事上他堪称天才,政治上却像个孩子。 韩信死后,据说有三个坟墓。一个在山西葬着头颅,一个在西安葬着身躯,一个在江苏淮安葬着衣冠。 民间传说韩信的小儿子在门客帮助下逃到南越,去掉“韩”字一半,改姓韦,才保住性命。如今两广一带许多韦姓人自称韩信后代,但《史记》《汉书》都明确记载韩信被灭三族,无后人存活。 性格决定命运。那个能忍胯下之辱的少年,最终无法忍受功成后的寂寞。