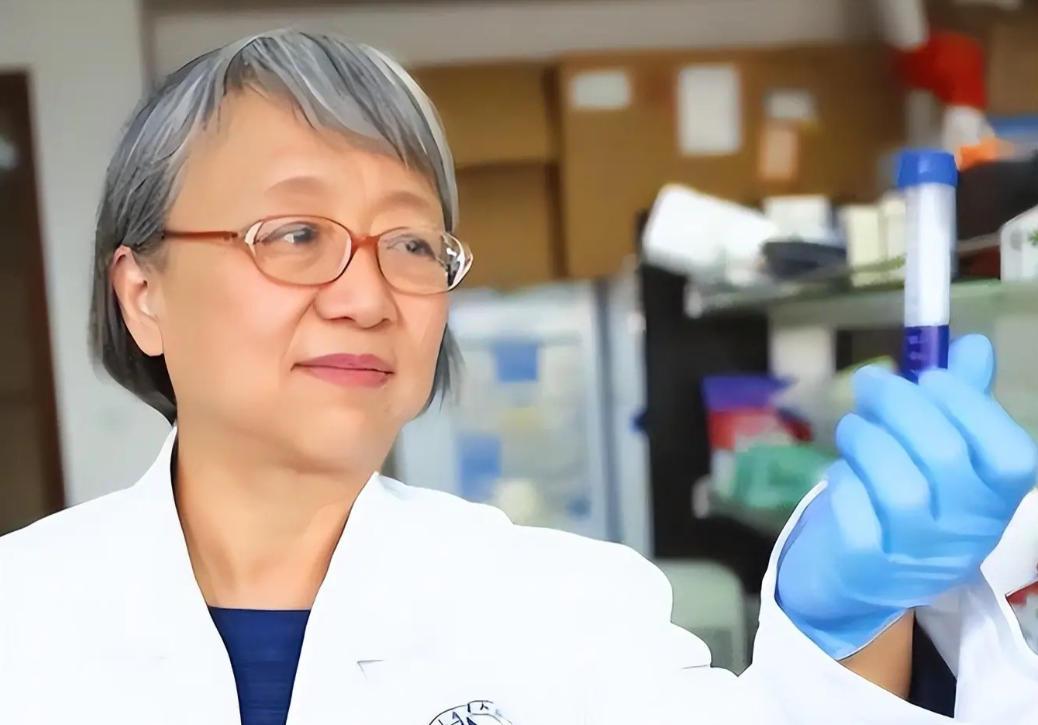

上海“高考状元”袁均瑛,靠中国公派赴美留学,却拒绝回国,甚至加入美国国籍,可在美国修炼40年后,她却毅然决然带着全部积蓄回到中国...... 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1980年哈佛医学院的实验室里,离心机发出低沉的嗡鸣。 袁钧瑛盯着显微镜下的细胞切片,手指无意识地摩挲着实验服口袋里的硬物——那是张泛黄的准考证,1977年上海市高考状元的印章已模糊不清。 窗外飘雪,她突然想起上海弄堂里煤球炉熄灭时的青烟,那种刺鼻的气味竟比冷冻试剂的氨水味更清晰。 上海石库门的天井,1968年梅雨季。 十岁的袁钧瑛踮脚收晾晒的医书,雨水顺着瓦檐滴进搪瓷盆。 里屋传来瓷碗碎裂声,母亲压抑的啜泣混着祖母的斥骂: "扫把星克死爹!" 她抱紧湿漉漉的《生物化学原理》,封面作者栏印着外祖父的名字,墨迹被雨水晕成蓝雾。 1977年复旦生物实验室,日光灯管滋滋作响。袁钧瑛用自制的滴管给培养皿加液,玻璃管尖在颤抖。 导师突然推门而入: "公派名额定了!" 她手一抖,营养液泼在实验记录本上,"哈佛"二字在纸面洇开。 窗外梧桐树上,蝉鸣震耳欲聋,像极了父亲葬礼那天的唢呐。 罗伯特教授的办公室,1983年圣诞夜。 壁炉火光映着诺贝尔奖证书的金边。 "留下吧,"老人推过麻省理工聘书,"你的研究需要冷冻电镜。" 袁钧瑛望向窗外,查尔斯河结冰的河面,恍惚变成黄浦江的驳船。 她摸出母亲缝在衣襟里的护身符,丝线已磨出毛边。 1995年《细胞》期刊封面照排机前,袁钧瑛校对着Nec-1的分子结构图。 编辑指着国籍栏确认: "American?" 她钢笔悬停片刻,墨水在"U.S.A"的S字母上聚成黑点。 传真机突然吐出国内来信,母亲工整的楷书间夹着片干枯的梧桐叶——复旦老教室窗外那棵。 浦东机场接机口,2002年早春。 俞强举着接机牌,塑封膜里夹着两人在江湾校区的合影。 袁钧瑛拖着行李箱走来,箱轮卡在接缝处。 弯腰时,她瞥见丈夫两鬓的霜色,突然想起实验室液氮罐冒出的白雾。 出租车驶过南浦大桥,钢索的影子在挡风玻璃上交织成网。 2006年秋,中科院报告厅的射灯下。 袁钧瑛展示细胞坏死调控模型时,激光笔光斑突然颤抖。 第一排的年轻研究员举手: "袁教授,国内何时能重复此实验?" 她望向窗外未完工的蛋白质中心,塔吊的轮廓在暮色中像极了哈佛实验室的冷冻电镜支架。 2017年,波士顿公寓的晨光里。 美国院士证书躺在餐桌上,旁边是母亲病危电报。 袁钧瑛煮着中药,砂锅噗噗冒泡,水汽模糊了窗上贴的剪纸——俞强剪的"落叶归根"。 药香弥漫中,她突然看清证书烫金字母的纹路,竟与童年弄堂里晒霉的医书扉页暗合。 上海瑞金医院实验室,2021年深冬。 袁钧瑛指导团队操作新到的冷冻电镜,手套在控制面板留下薄汗。 年轻博士突然惊呼: "袁老师!" 监控屏上,程序性坏死的蛋白结构首次清晰显现。 她摘掉眼镜,镜片上的雾气里,恍惚映出四十年前哈佛实验室那台老式显微镜的目镜光圈。 主要信源:(人民日报海外版——袁钧瑛:美国科学院院士的科研路)