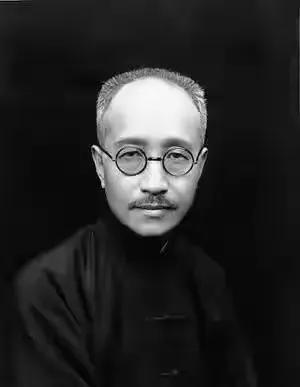

1994年,季羡林的妻子彭德华去世,要4万丧葬费。季羡林对儿子说:“我出2万,你出2万。”,没成想,儿子季承却暴跳如雷,拒绝道:“我一分钱也不会出,这4万是你欠她的。”季羡林大怒道:“我要和你断绝父子关系!” 1994年,季羡林的妻子彭德华去世,这件事在很多人眼里可能只是个普通家庭的悲剧,但丧葬费的争端却让它变得不一般。季羡林,当时已是享誉国内外的学者,德高望重,可家里的事却一点也不比外面的风光。4万元丧葬费,对于90年代的普通家庭来说,确实不是小数目。季羡林的想法很简单,自己出2万,儿子季承再出2万,平摊一下,也算公平。可没想到,季承的反应像是被点着了炮仗,直接炸了。 季承拒绝掏钱,不是因为没钱,而是因为他心里憋着一股气。他觉得这4万不该自己出,甚至直白地说,这是季羡林欠母亲的。言下之意,母亲这么多年跟着父亲吃了太多苦,这笔钱就该父亲一个人扛。季羡林呢,听到这话估计是气得不行,直接威胁要断绝父子关系。这话听着挺狠,但也透出一种无奈。一个是倔强的儿子,一个是强势的父亲,俩人谁也不让谁,硬生生把丧事变成了战场。 这事表面上是钱的问题,其实根子在感情上。季羡林跟彭德华结婚几十年,生活里肯定有磕磕碰碰。季承的态度,多少反映了他对父亲的不满,可能觉得母亲在家里付出太多,而父亲忙着学术、名利,没能好好补偿母亲。丧葬费这事,不过是把这些积怨全抖了出来。4万块,在当时不算小钱,但对季羡林这样的名人来说,应该不至于拿不出。他提出平摊,可能也是想让儿子承担点责任,体现家庭的共同义务。可季承不买账,直接把矛头指向父亲,这就让矛盾彻底白热化了。 季羡林也不是省油的灯。他一生经历过战乱、贫穷,性格里带着股硬气。儿子这么顶撞他,他肯定咽不下这口气。威胁断绝关系,可能是气话,但也可能是真急了眼。毕竟,谁家摊上这种事,都不好受。母亲刚去世,家里却闹成这样,搁谁身上都得觉得心寒。不过,这事也让人看到,季羡林再怎么是个大人物,家里的事他也没能处理得圆圆满满。伟人也有凡人的一面,家庭的裂痕,有时候比外面的风雨还难修补。 再往深里说,季承的态度其实挺能理解。90年代,孝道还是很多人挂嘴边的东西,但季承显然不吃这套。他可能觉得,父亲名声在外,却没给母亲足够的好日子,这时候还让自己掏钱,实在是说不过去。他的愤怒,不是单纯的钱,而是对父亲的一种情绪宣泄。可反过来,季羡林也不是完全没理。自己年纪大了,还要掏2万,已经是尽力了,儿子一点不帮衬,心里能平衡吗?这父子俩,谁都有自己的道理,谁也都有自己的倔。 这场争执,后来到底咋解决的,没太多公开说法。丧葬费最后谁出了,父子关系是不是真断了,外人不太清楚。但这事留下的影子,肯定没那么容易散。季羡林晚年写过不少文章,提到家庭时,语气里总带点遗憾。他是真疼过彭德华,可生活里难免有疏忽。季承呢,作为儿子,可能也觉得自己没能在母亲生前多尽孝,气就撒在了父亲身上。这种家庭矛盾,说复杂也复杂,说简单也简单,就是沟通少了,误会多了。 从钱的角度看,4万块在当时真不便宜。那会儿,普通工人一个月工资也就几百块,4万够一家人好几年的开销了。季羡林出2万,可能是觉得这已经是极限,毕竟他也不是什么大富豪。季承不掏钱,可能是真没钱,也可能是故意赌气。但不管咋样,这事闹得这么僵,钱反倒成了次要的,感情的裂痕才是真要命。 想想看,季羡林这么个大人物,外面看着风光无限,家里却鸡飞狗跳,挺讽刺的。他研究学问那么深,可家里的账算不明白。人活一辈子,名气再大,也逃不过这些琐碎的纠葛。季承呢,可能觉得自己占理,但这么跟父亲杠,也未必能让自己心里好受。母亲去世,本该是家人抱团的时候,他们却互相指责,挺让人唏嘘的。 这事还让人想到,家庭关系这东西,真不是靠钱就能摆平的。季羡林有他的骄傲,季承有他的怨气,俩人都不肯退一步,结果就是两败俱伤。外人看着,可能觉得季承有点不孝,可他心里那股火,谁又能完全懂呢?季羡林威胁断绝关系,听着挺绝情,但也可能是他觉得,儿子这么不讲理,自己也没法忍了。 到了最后,这场风波到底给父子俩留下了啥?季羡林晚年身体不好,季承后来也很少公开提这事。俩人有没有和解,谁也不知道。但有一点挺清楚的,亲情这东西,一旦裂了口子,想完全补上太难了。季羡林是文化大家,可家庭这门学问,他没考满分。季承呢,可能也后悔过,但话都说出去了,收不回来。 这事搁在普通人身上,可能没这么大动静,但道理是一样的。父母跟子女之间,谁没点小疙瘩?关键是能不能坐下来好好说,别让气话把关系烧个精光。季羡林跟季承的故事,提醒大家,钱可以算得清楚,感情算不清楚的时候,麻烦就大了。