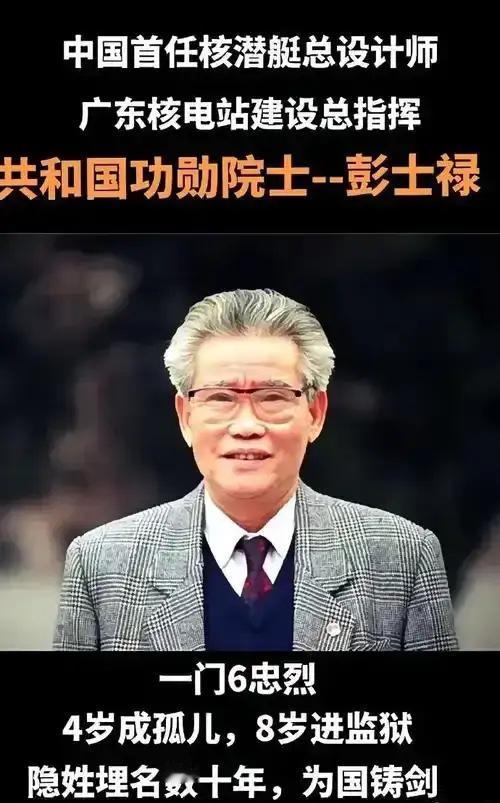

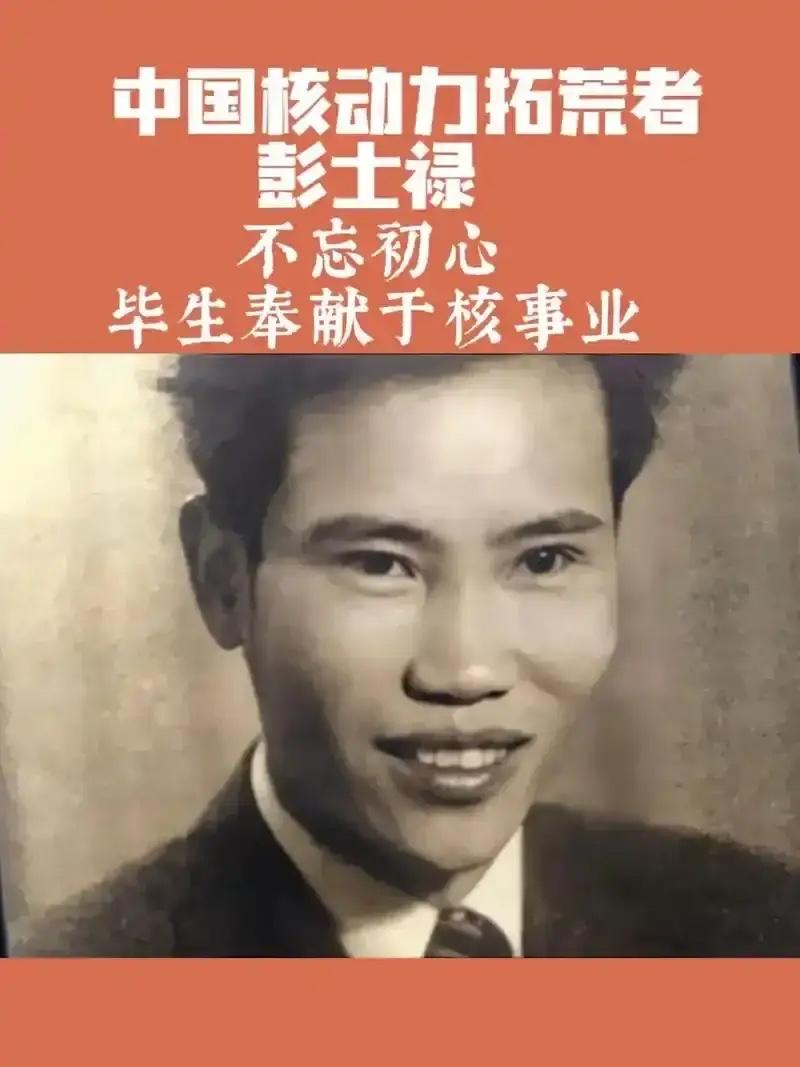

1933年,彭湃8岁的儿子彭士禄在汕头炮台监狱,披着麻袋片,光着脚,吃着霉饭,被折磨得枯瘦,这时出现了一位神秘老人。 在广东汕头的石炮台监狱深处,一间狭窄的牢房里,一个瘦骨嶙峋、年仅八岁的男孩蜷缩在角落。 他叫彭士禄,衣服是麻袋做的,光着脚布满冻疮与血痕。 面前一碗爬着霉斑的馊饭,就是他的午饭。 饥饿与寒冷反复摧残着他幼小的身躯,而更深的痛苦则源于身份。 他是被国民党反动派视为“赤匪余孽”、必欲除之而后快的彭湃烈士之子。 彭士禄的童年,是一部在血色阴影下辗转求生的流浪史诗。 父母彭湃夫妇,作为中国农民运动的先驱,光荣牺牲。 随后,反动派“斩草除根”的屠刀,到了年幼的彭士禄头上。 自父母英勇就义后,他被无数素不相识的普通百姓接力传递、拼死守护。 从潮汕乡间的农舍到粤东偏僻的山村,二十多户人家冒着杀头风险接力藏匿。 最终仍未能逃脱魔爪,八岁那年,他被捕入狱,成为当时全国年龄最小的政治犯。 然而,即使在黑暗的牢狱中,依然有着人性的光芒。 那位神秘老人实为彭湃生前战友,冒死乔装探监。 老人走到彭士禄的面前,揭开手中竹篮的盖布,露出几块红薯。 他将红薯推到彭士禄面前:“孩子,吃吧,彭家的根,不能断。活下去,你父亲是为革命牺牲的英雄!” 这句话,瞬间点燃了彭士禄眼中沉寂的光。 他紧紧攥住那温热的红薯,滚烫的泪水无声滑落,将那句嘱托,连同红薯,一起深深烙进了心底。 这双递来红薯的枯手,连同此前无数双庇护过他的百姓之手,共同构成了他生命最初的托举。 1938年,他被转押至广州“感化院”,出来后不久再度被捕。 命运的转机出现在1940年。 历经艰辛寻找,周恩来终于见到了这个颠沛流离多年的孩子。 他紧握着彭士禄瘦小的手:“终于找到你了!孩子,要坚强,要好好学习,为你爸爸争光,为千千万万牺牲的同志争光!” 这句嘱托,为彭士禄漂泊的生命指明了航向。 他不再是孤苦无依的遗孤,而是承载着父辈遗志与人民期望的革命火种。 他的人生,从此与国家民族的命运紧密相连。 1951年,他以优异成绩获得国家选派,远赴苏联留学,进入莫斯科化工机械学院学习。 命运的齿轮在1956年再次转动。 一纸调令将他召至中国驻苏大使馆。 时任国防部副部长的陈赓大将亲自与他谈话:“中央决定选派一批留学生改学原子能专业,这是国家急需的战略领域。你,愿意改行吗?” 原子能,一个陌生而神秘的名词,意味着彻底改变专业方向,投身未知领域。 彭士禄没有丝毫犹豫,斩钉截铁地回答:“只要祖国需要,我当然愿意!” 这句掷地有声的承诺,彻底改变了他的人生轨迹,也开启了中国核动力事业的艰难征程。 1962年,彭士禄奉命回国,主持中国第一代核潜艇核动力装置的论证与前期研发。 彼时,中国核工业基础薄弱,资料匮乏,人才稀缺。 他们手中仅有五张模糊不清的外国核潜艇照片和一个玩具模型。 面对“一无所有”的困境,彭士禄展现出非凡的魄力与担当。 他亲自编写教材,当起“总教头”,开启了艰苦卓绝的“自教自学”历程。 在无数个不眠之夜中,一笔一划地演算。 彭士禄身先士卒,与团队同吃同住,攻坚克难。 在反应堆陆上模式堆提升功率的关键阶段,每提升一档都伴随着巨大的风险与不确定性,质疑和担忧弥漫在团队中。 关键时刻,彭士禄力排众议,展现出“彭拍板”的果敢:“继续提升!责任我来负!” 1970年8月30日18时30分,当指挥长何谦眼含热泪,激动地宣布“反应堆主机达到满功率指标”时,整个试验大厅沸腾了! 四个月后,我国第一艘核潜艇“长征一号”成功下水,中国成为世界上第五个拥有核潜艇的国家,铸就了捍卫海疆的深海利剑。 面对“中国核潜艇之父”的赞誉,彭士禄始终谦逊推辞:“核潜艇工程是千万科技工作者和干部、工人集体努力的结晶,我只是一枚螺丝钉。” 这份清醒,源于他深知,个人的成就永远根植于集体的托举,如同当年狱中那块红薯,饱含着无数无名者的奉献。 改革开放的春风吹起,彭士禄的战场从深海转向了能源领域。 他再次肩负重任,投身中国核电事业的开拓。 他主持引进了我国第一座百万千瓦级大型商用核电站,大亚湾核电站,为改革开放初期的中国打开了核电技术引进的大门。 他常言自己一生只做了两件事:造核潜艇,建核电站。 即便年逾八旬,这位被誉为“彭大胆”的开拓者,依然奔波在核电站建设的第一线。 2021年3月22日,彭士禄在北京逝世,享年96岁。 他的一生,是“热爱祖国、忠于祖国、为祖国的富强而献身”的生动诠释,更是无数双“神秘”的、无名的、温暖的手,共同托举起一个生命、一项伟业、一个时代的不朽传奇。 主要信源:(人民日报《参与成功研制我国第一艘核潜艇 彭士禄:为核事业奋斗一生》)