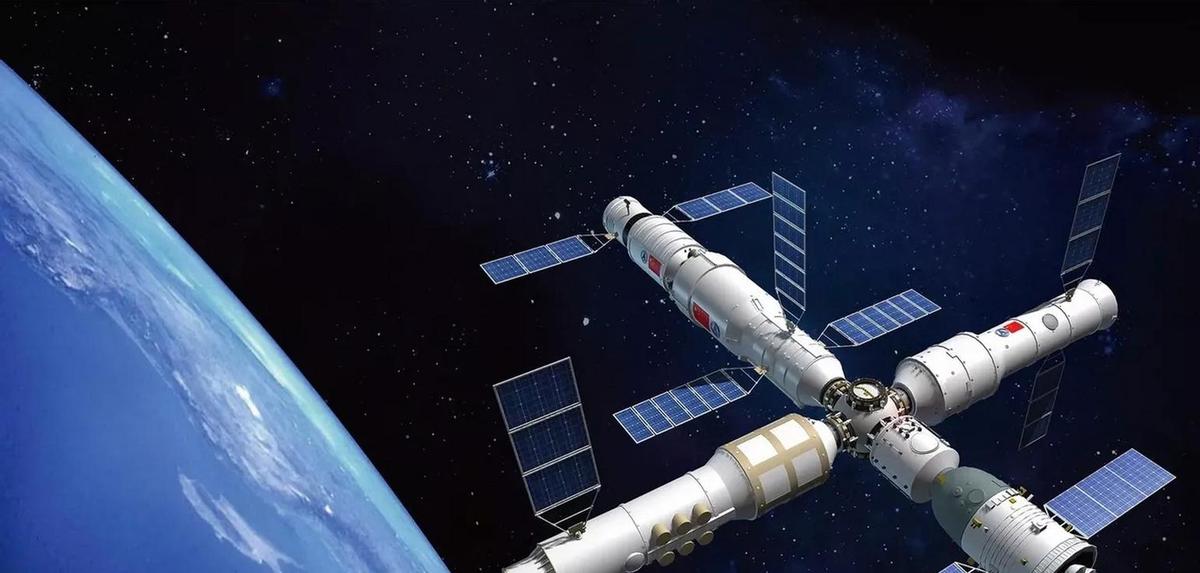

一个犹太人这样说!“全世界的人都夸犹太人聪明,其实这是他们没见识到中国人,中国人那才是真聪明,真智慧!” 要说区别,最大的不同就是咱们中国人干事,总喜欢“往长远看”。不像有些地方,讲究个颠覆,讲究个“一夜暴富”,咱们更信奉“九层之台,起于累土”。这劲头,不是图一时半会儿的功利,而是为了子孙后代,为了千秋万代。 听着觉得玄乎?想想两千多年前的都江堰。那会儿李冰父子当蜀郡太守,没想着搞个“短期见效”的政绩工程。人家是带着人,把蜀地的山山水水几乎跑遍了,花了老鼻子劲,才琢磨出“深淘滩、低作堰”这么个绝妙的法子。他想的,不是今年明年粮食多收个三五斗,而是要让成都平原世世代代旱涝保收。你看,这工程两千多年了,到今天还在哗哗地流,还在灌溉良田。这就是中国人干事儿的逻辑:不贪一时之快,只求基业长青。 这股子“慢”劲儿,到今天也一样。就拿咱们的太空探索来说吧,咱们的“天宫”空间站,不是一口气砸钱跟谁比赛,而是一步一个脚印,从“神舟”到“天宫”,稳扎稳打。去年“嫦娥”系列又有了新进展,国际月球科研站的合作名单也越来越长,计划一直排到了2045年。咱们不急着插个旗子就回来,而是要建一个月球基地。这背后是什么?就是一种“功成不必在我”的长远眼光。 我这一代人打好基础,下一代人接着干,一棒一棒传下去。这盘棋,下得很大,也下得很稳。 这种“慢”,不是真的慢,而是一种战略定力。就像丹尼尔说的,外界风风雨雨,各种杂音,但中国人好像总能沉得住气,按自己的节奏来。这种智慧,是刻在骨子里的,是一种文明的沉淀。 咱们的智慧,第二个特点是格局大。这个格局,体现在“手里有剑,但只为握手,不为抢劫”。 最好的例子就是明朝的郑和下西洋。那是什么阵仗?两百多艘船,两万七千多人,最大的“宝船”跟个小航母似的。论实力,当时那支舰队横扫印度洋,搞点殖民掠夺,简直是易如反掌。可我们干了啥?船上装满了丝绸、瓷器,是去跟人做生意、交朋友的。史书记载得清清楚楚,郑和的使命是“宣德化而柔远人”,说白了就是展示大明朝的文明和富强,跟大伙儿和平共处,互通有无。没占人家一寸土地,没抢人家一分钱财。 几十年后,葡萄牙、西班牙的船队也来了,他们干了什么,历史都写着呢。一对比,高下立判。中国人的逻辑是,我强大,是为了让你尊重我,愿意跟我和平做生意,大家一起发展。这跟某些文明“我强大,就得你听我的,你的就是我的”的逻辑,完全是两个路子。 这个传统也延续到了今天。咱们现在提的“一带一路”,很多人一开始看不懂。但你把它看作是现代版的“郑和下西洋”就明白了。就说去年刚刚庆祝了全线运营周年的雅万高铁,现在已经成了印尼的“网红打卡地”。它带去的,是技术,是效率,是当地人实实在在的便利和发展机遇。我们修路、建港口,不是要去控制谁,而是把大家连起来,一起把蛋糕做大。这背后,是一种“大家好才是真的好”的共赢智慧。这种不搞零和博弈的思维,不是小聪明的算计,而是一种洞察了人类发展规律的大智慧。 他们最感慨的,还是我们中国人的凝聚力。咱们中国人,骨子里有一种“家国同构”的情怀。国就是个大家,家就是个小国。国家有难,就是自己家有难,谁都跑不了。这种认同感,是几千年大一统历史塑造出来的。 近几年最能体现这一点的,莫过于咱们在芯片领域的突围战。前几年,人家一卡脖子,全世界都等着看我们笑话。当时那压力,大不大?太大了。结果呢?我们没有抱怨,也没有躺平。从国家层面到每一个企业,每一个科研人员,都憋着一股劲。这几年,像华为、中芯国际这些企业,顶着巨大的压力往前冲。到了2025年,我们已经能看到,国产高端芯片的量产计划正在稳步推进。这不是一两个天才的功劳,这是整个国家、整个产业链拧成一股绳,万众一心攻关的结果。 每当遇到这种外部挑战,我们总能爆发出惊人的能量。这种力量,不是靠谁强制命令,而是发自内心的。因为大家都明白一个最朴素的道理:皮之不存,毛将焉附? 只有国家强大了,我们每个人的小日子才能过得安稳。这种关键时刻能“集中力量办大事”的能力,就是我们面对任何挑战都压不垮的底气。