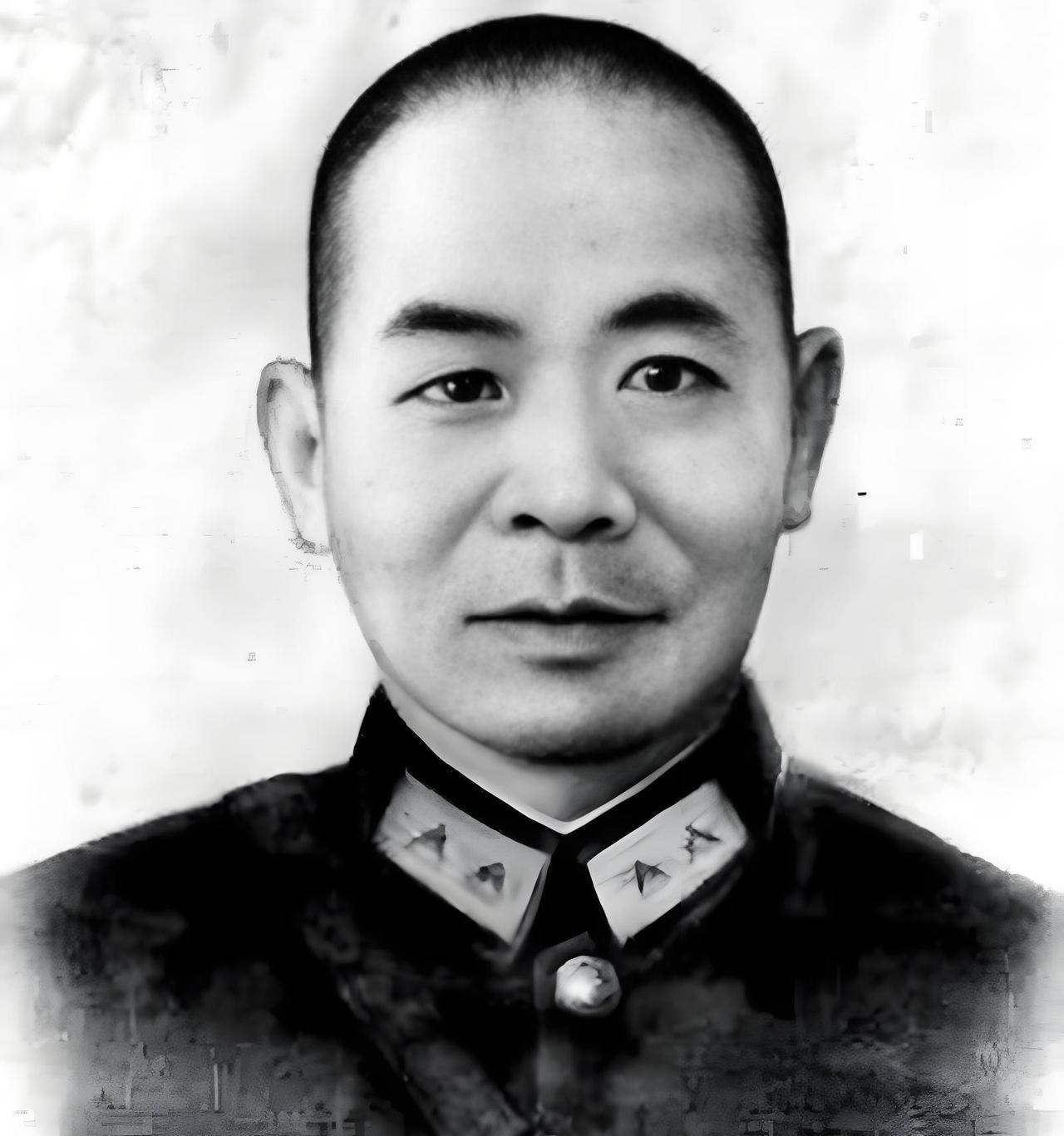

[浮云]1963年,总政治部主任罗荣桓去世,他去世前曾希望萧华接替他的位置,然而萧华太年轻,军衔也只是上将,很多人不服,最终毛主席拍板敲定! 1930年,年仅14岁的萧华正在井冈山站岗放哨,寒风凛冽,他身上单薄的衣裤显得格外短小,毛泽东路过,看到这个冻得发抖的少年,默默解下自己的绑腿,亲手为他缠上。 不久后,萧华因连续抄写文件,体力不支饿晕过去,毛泽东见状,将自己仅有的一块烤红薯分了大半给他,这些行为在最艰难的岁月里,将领袖与一个“红小鬼”紧密联系在一起。 毛泽东曾将一本自己亲笔批注过的《孙子兵法》赠予萧华,萧华读后,评价此书“深谙辩证之道”,这句话深得毛泽东赞赏,两人为此彻夜长谈,思想的共鸣进一步巩固了他们的关系。 到了1949年,毛泽东决定派萧华率团参加在匈牙利举办的世界青年联欢会,萧华以外交不是自己专长为由试图推辞, 但是,毛泽东却举出他在长征途中为“少共国际师”谱写《冲锋歌》的往事,坚持认为他具备这种跨越领域的能力,萧华最终不负所托,在匈牙利的出色表现,赢得了一直认可。 1963年,罗荣桓元帅的逝世,让总政治部主任的职位出现了一个巨大的空缺,这个“空缺的座椅”立刻在军中高层激起了一场关于资历与能力的激烈博弈。 罗荣桓生前就曾表达过希望萧华接任的意愿,在他生命的最后时刻,甚至在病历的背面颤抖地写下“总政…萧华…”几个字,他的夫人林月琴也透露,罗帅临终前夜,还念叨着萧华在山东战场上曾为他挡过枪的往事。 前任的郑重托付,为萧华的提名增添了沉甸甸的分量,然而,反对的声音同样强烈。 许多老同志认为,让一个年仅47岁的人来管理全军团以上干部,情感和面子上都难以接受,一位老将直言,萧华在八路军115师时不过是个旅政委。 身处风暴中心的萧华,当时正因肝病在301医院接受治疗,他本人也深感压力,写下报告,以“资历尚浅”为由恳请辞去这一任命,这份报告被林月琴悄悄压下,没有上交。 最终,毛泽东力排众议,公开表态:“要看真本事。”这句话为整场争议画上了句号。 早在1956年,他就曾对周恩来提及要抓军队的“两华”,并特别指出“萧华更要紧”。 叶剑英元帅听闻罗帅的提议后,也曾笑着点头,这是最高决策层推动干部年轻化的深远考量。 1964年9月,任命的消息传来时,萧华仍在医院打着点滴,黄疸还未消退,他不顾副主任梁必业的劝阻,毅然拔掉针头,立即奔赴岗位,并搬入了罗荣桓元帅生前使用的办公室。 萧华上任后的首要工作之一,便是投身于文艺创作,他将全部心力投入到《长征组歌》的创作中,这对他而言,不仅是一项任务,更是一次对历史刻骨铭心的情感交代。 创作过程中,萧华肝区的剧痛袭来时,他就用一支钢笔死死顶住痛处,坚持写作。 1965年,《长征组歌》在北京人民大会堂公演,引起了巨大轰动,台下的老将军们泪流满面,情不自禁地跟着音乐打起拍子,周恩来总理更是连续观看了十七遍。 萧华用这样一部文化作品,赢得了人心的认同,完成了对自身权威的独特证明。 在后来的特殊时期,萧华被当成“总政阎王殿”的靶子,他当年在匈牙利得到的一条领带,被抄家的人诬陷成是“通敌信物”。 在关押期间,他的肝病恶化成了腹水,生命垂危,一个曾被《长征组歌》深深感动的年轻看守,冒着风险,偷偷给他半瓶蜂王浆,这小小的善意救了他的命。 1975年复出后,他被派往甘肃担任省委书记,在那片荒凉的戈壁滩上,他没有沉湎于过去的荣辱,而是发起了一项宏大的行动——种植十万株白杨树。 1985年,他病重不起,临终前挂念的仍是年轻干部的培养和“两个文明”的建设,他拒绝返回北京治疗,唯一的愿望是将自己的骨灰撒在亲手种下的那片华林山树林里。 如今,在兰州军区大院里,矗立着一座“华林碑”,上面镌刻着《长征组歌》的总谱,而在他的故乡兴国,纪念馆里陈列着那份珍贵的手稿和一张张作战地图。 主要信源:(党史博览——人民解放军第十六军首任军长尹先炳)