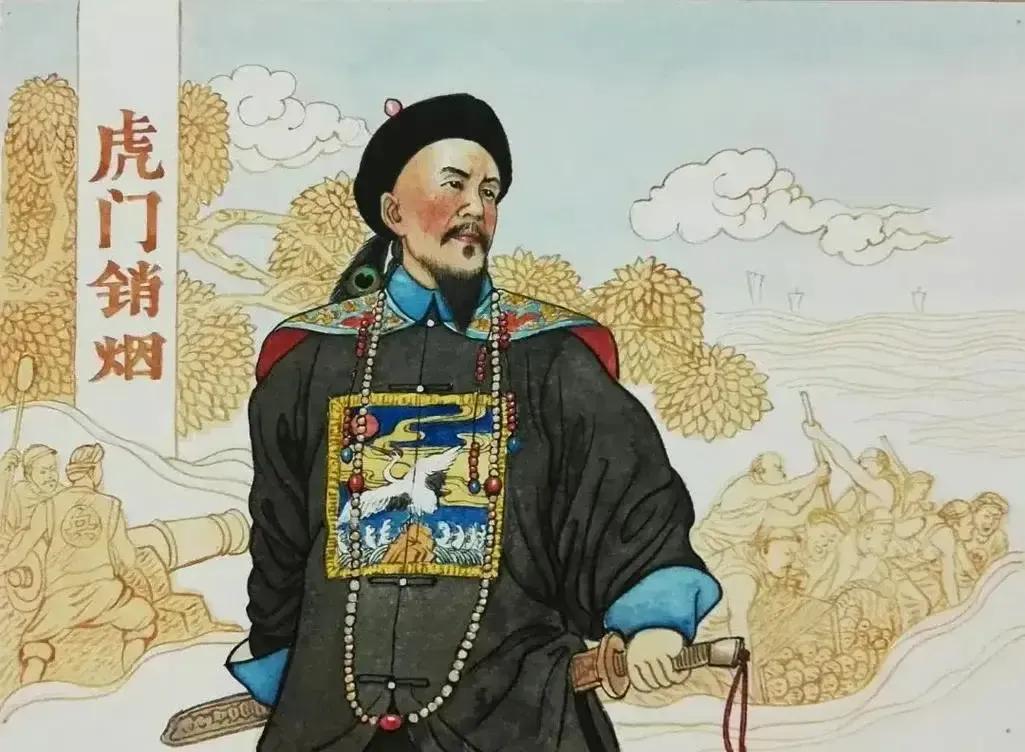

1844年,道光帝朱笔一挥,将民族英雄林则徐“发配”新疆伊犁。刑部官员们却对着诏书直挠头,这哪是流放犯人的操作?寻常流放的官员,诏书里总得带上“钦此”“赎罪”之类的硬词,随行的不过一两个老仆,盘缠都得自己掏。可林则徐这道旨意,写得软乎乎的:“着林则徐往伊犁效力赎罪,沿途地方官妥为照料,所需车马廪食,按品供给。” 刑部的老油条们心照不宣,这“发配”纯属镀金外壳。按品供给?普通官员削籍流放,别说马车,草鞋都得磨破几双。林大人倒好,西北驿道上,各地驿站迎来送往,车马标配,官厨开火,地方官一路赔着小心,整出了巡抚出京的气派!这哪是发配苦寒地?分明是皇帝亲笔签发的“戍边公差贵宾卡”呀!软刀子割在刑律的面子上——法令严苛?那不过是给旁人看的戏台背景。 道光爷这个操作实在耐人寻味:这边挥朱笔盖下发配公文,转眼又用“妥为照料”四个字,给林则徐筑了个镀金笼子。朝廷内外,谁人不知林则徐是被皇帝“冷处理”的主战派代表?鸦片战争的炮灰,需要有人背锅。可道光这人真纠结啊,他心里门儿清林则徐是根好苗。罚他,给英夷看、给群臣看;护他,又暗中塞糖。如此精分的操作,透露出帝国权力的荒诞底色——皇帝一人心思,就是帝国的最高律法。律例簿写得再硬,最终解释权永远攥在龙椅手心儿里,简直像老板一时兴起在绩效单上批了句“下季度转岗,工资照旧,奖金另算”。 林则徐顶着“罪人”的帽子启程了,这身份简直成了张护身符——沿途官吏哪个不盼林大人回京后东山再起?毕竟四年后他真成了陕甘总督!四个月,他从古城西安晃悠到伊犁,一路不紧不慢,还留下日记细察风土民情。他在伊犁更是搞起“带薪流放”:兴修水利、教民耕种、推广纺车,边疆建功比在广州还要自在。老板打瞌睡时挥下的棍子,最后成了变相奖金。两年后道光一纸诏书召回京城:一场“体面”的流放,完成了对皇权威严与人才存续的极限拉扯。 回望林则徐的戍边之路,圣旨上软绵绵的“妥为照料”,让大清森严律例漏了个人情的洞。什么律条森严如铁,经不起御笔轻轻一抹。林则徐的伊犁之行,映照出旧王朝暮色中,皇权对个体命运的拨弄——所谓“效力赎罪”的壳子下,流动着权力与人情、律例与权谋的隐秘脉络。 #林则徐新疆事迹# #清林则徐# #林则徐传# #清朝流放地# 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。