1931年,听说毛泽东领导红军,鲁迅关切地问道:他有多大岁数了?

听全文

约8分钟

157人听过

1931年冬天,北平的风紧得很。鲁迅每天按时去编辑部,又总会拿着剪报,几乎他茶余饭后都在研究这些新冒头的人物。一个名字很惹眼——毛泽东。这个人打得国民党四下哀嚎,报纸头版常年不落。鲁迅眉头一挑,他不禁打量这名字。是匪吗?还是革命家?!

他喜欢问没头没脑的问题,朋友茅盾刚好来坐。这人和毛泽东据说还旧识?鲁迅泡了壶茶,右手下意识地翻着折角新闻页“你认得朱德、毛泽东不?报纸天天喊他们名字,闹得全国不得安生。”茶香飘远,窗外有云影压着灰色,时间有点拖沓。

茅盾嘴角挂笑“朱德我听说过,南昌暴动的那个朱德。毛泽东——他是我老友来着。”话说得云淡,鲁迅愣住,深看茅盾一眼。北平的空气随着茶水雾气弥漫,他觉得这个话题还有得聊。

“你老朋友?”鲁迅有点狡黠,嘴边挂笑,他平时会那么问熟人吗?可是这回他耐不住了。茅盾点头接话,说毛泽东读过大学,家里世代书香气,平时说话没架子,阳开慧就是他夫人,还挺贤惠的。

鲁迅微微一笑,他大概觉得这世界就是文人绸缪,革命竟也是文人事。毛泽东?不就是最近在江西搞红军那个大摇大摆的新面孔吗?但若是书生,怎么就领头干起了土匪事?问了年龄,茅盾说比自己大三岁,其实也就是青年人。

听这话在屋里飘,鲁迅忽然有点佩服,这人竟然能年轻时候敢拿枪与铅笔换手,国民党那些围剿都没收拾了他。他怎么也觉得有点特别,文人的路可不都是摔跟头。鲁迅半晌没说话,沉下心思,眼神又焕出亮。

两个人继续聊,茅盾说自己和毛泽东当年在广州见过,还是那个书卷气。可时过境迁,再见面就可能再也认不出。这世界变化快,文人也能变成大军头?谁能想到一身书生气的同类能翻天覆地。

就在那一年后,鲁迅慢慢关注上井冈山新闻,报纸上“匪首朱毛”,也是他茶余饭后的常客。那些国民党报刊整天嚷嚷,毛泽东越闹越凶,朱德与他配合甚妙。鲁迅不爱政治,却新奇这些文人如何搅动风云。谁能真的搞清楚他们脑子想报纸上说的是不是都是真的?

时光过得很快革命进程似乎永不停止。1936年春,鲁迅在病塌,同茅盾一起给毛主席发了贺信。红军东征胜利,鲁迅心里有点激动,他说——在你们身上,看得到人类未来。谁会想到文人平时不爱许诺,这次却开口了?

4月,冯雪峰奉毛主席之命从陕北到上海。上海街头的人流如织,他步步为营。在鲁迅家坐着,冯雪峰讲革命如何艰险,贵州遵义会议怎么挽救了整个党,还说党在谋抗日民族统一战线。话说得快,鲁迅时而眨眼,时而微笑。

**鲁迅体弱,脸色苍白,但听着革命历程,他像回到壮年,心里总有希望。**

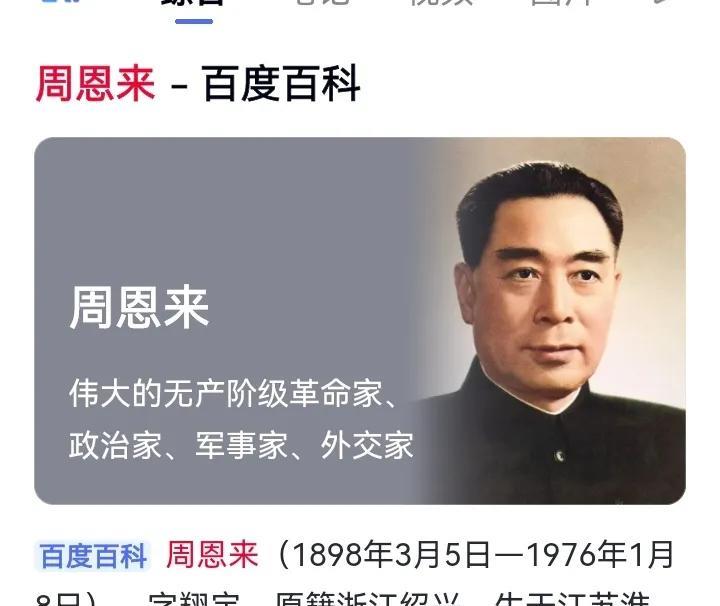

临分别前,鲁迅把编写瞿秋白《海上述林》交给冯雪峰,又给了几只火腿肠。交代清楚“给毛泽东和周恩来,他们可辛苦了。”周遭静了一会,有点尴尬,也有点温暖。这种关切似乎带了异样的兄弟情谊。

这里两个人物却始终没见上一面。鲁迅和毛主席,明明彼此欣赏,却差了一点缘分。日子里连个机会都没有,事情总是那么不合拍。毛主席说多次,等有空去上海拜访鲁迅。革命琐事缠身,铁马冰河,流转无暇,这件事能拖到几时?

结果没成。1936年10月19日,鲁迅走了,毛主席也只是在治丧委员会列名,自此他们的缘分画上了句号。他亲手题写了“鲁迅先生之墓”六大字,一笔一划都深沉。

再一年后,毛主席又办了纪念鲁迅逝世的大会。在会上他讲鲁迅是中国第一等圣人。毛主席常说“我和鲁迅的心是相通的。”他没见过鲁迅,却真听说他的事,书也倒是看了好多遍。

冯雪峰是两人之间的纽带。1933年调到瑞金,毛主席当时处在低谷。偶尔家里坐着无事,毛主席就会主动说“你和我谈谈鲁迅好不好?”冯雪峰本就熟悉鲁迅,两人聊起来,毛主席能听很久。这种“心神交汇”,反而比见面还浓厚。

也有人说其实鲁迅和毛主席相性不同,鲁迅尖刻幽默,毛主席沉稳大气;一个是挖苦到底,一个是柔中带钢。可冯雪峰常两人有一样的灵魂,就是那股认死理的劲,撞了南墙也不让步。

鲁迅走后,毛主席反而更爱读鲁迅书,他在所有场合提总让大家多看看鲁迅。说到那句“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,毛泽东认为应成为共产党座右铭。可你细想,文人的诗哪里真能成座右铭?有时候又觉得太文了。

新中国成立后,毛主席提鲁迅话更多了。其实这个理由不太好毛主席始终不太愿把鲁迅当偶像,却觉得他的思想可以“活”下来。是不是这样?可能有人觉得毛主席到底还是“革命家”,不习惯“文人腔调”。

他晚年陈独秀、李大钊、胡适全见过,唯独鲁迅没缘一面,是最大遗憾。话说得有点伤感,有些随意,像回忆没有起点。毛主席有时候也能见一见鲁迅,没那么难;但两个时代的人,总有看不见的隔阂。

反观二人交集,报纸上的“匪首朱毛”,文人的评价,革命者的赞美,以及朋友间的谈话,都让这个故事变得真实。历史不总是烟火绚烂,更多是茶桌闲聊,一句赞许,几句抱怨。很多事拖着拖着就过去了。

冯雪峰的角色有点特殊,他其实不算毛主席的心腹,却是鲁迅的知己。当年在瑞金不算主角,反而成了最关键的联络员。你说历史会不会就这样被几个人唠嗑决定方向?

有段时间鲁迅对革命者有点矛盾,觉得文人不应该动干戈。可后来他赞成毛泽东革命手段。到底是什么原因?可能自己都说不清楚。

晚年毛主席崇敬鲁迅,读其书,提其诗。可鲁迅其实更喜欢批评,毛主席未必能全懂。两个人要是见面,未必真能一见如故,这个想法,谁能证实?

鲁迅其实也怕过革命动乱,那些腥风血雨,并不是他最想见的。毛主席未必如此。他说革命要流血、要牺牲,可鲁迅更喜欢笔锋流转。这种前后场景错位,有点像两条平行线。谁能保证真能相交?

毛主席若真能与鲁迅相见,可能一壶清茶聊一天。可是历史总不这么安排。最后只能“神交”,没有“正面”。

总归如此,两个人的关系就像北平冬天的风。有时迎,有时避,有时擦肩而过。

很多故事不需要完美结局,只要世人记得他们有过交集。

作品声明:内容取材于网络