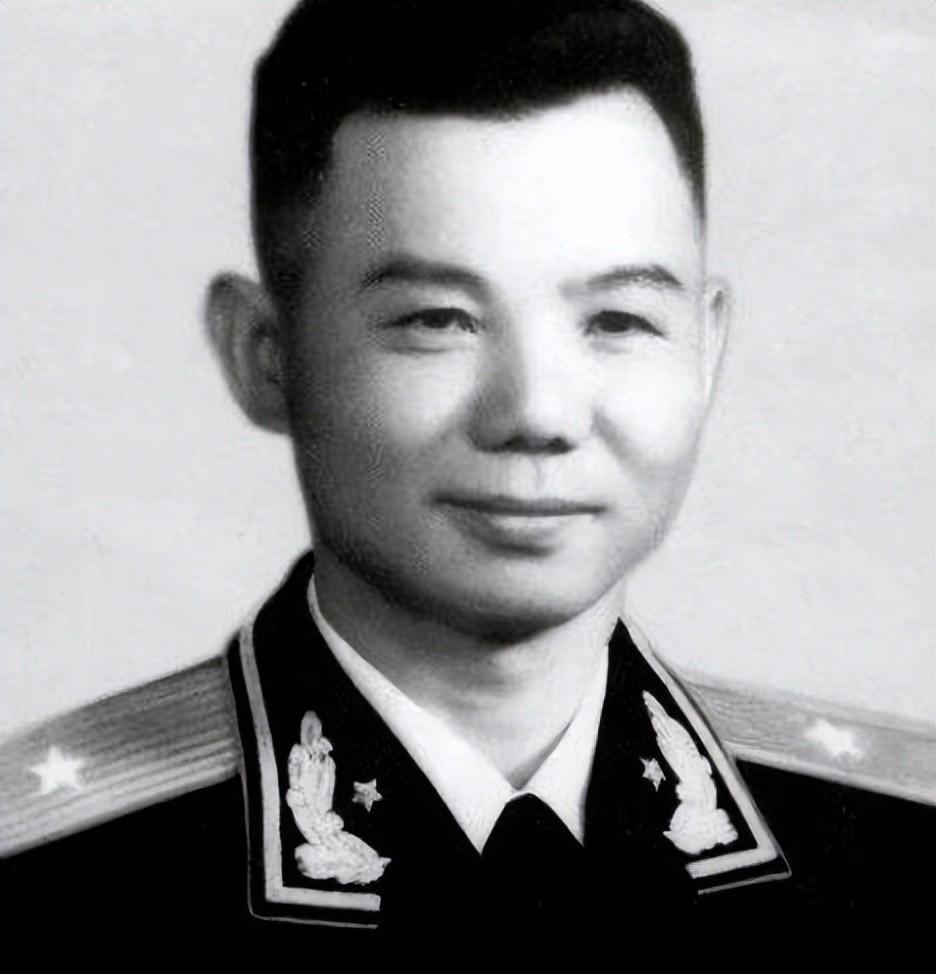

37年许世友与前妻离婚,建国后前妻恳求许世友帮忙,许是何态度? 1950年2月的一天清晨,南京城北的细雨连成了轻雾。华东军区机关刚刚升起新国旗,许世友已经站在临时指挥所的窗前。他看着操场上集合的学员,脑海里却闪过十三年前的延安瓦窑——那是两人婚姻戛然而止的时刻。 时间先拨回1934年。红四方面军转战川陕,许世友在一次夜袭中负伤,临时救护站里,一个名叫朱锡民的女卫生员帮他包扎。这段战火里的相识很朴素:止血粉、纱布、短促的寒暄,再无多余浪漫,却迅速结成伴侣。苏区缺粮,他们的婚礼只是一张党员登记表与五块银元,不久就踏上长征。许世友给第一个孩子取名“光生”,寓意曙光初现,这位粗犷汉子那时常说的一句话是:“人还活着,就得往前闯。” 1937年整风运动铺开。延安空气里弥漫紧张气息,上级要求干部写“交代”,连晚饭桌都议论“路线”。同年秋,朱锡民递交离婚申请。原因众说纷纭:有人指向两人性格差异,有人说她更重视理论学习,也有人提到许世友因出身问题遭审查。真实动机或许复杂而交织,但结果只剩一句冷冰冰的批示——“批准”。窑洞外的月色冷得像刃,许世友沉默很久,只留下短短一句:“孩子归我。”那一夜,他把鬼头刀插回鞘,刀锋却像留在了心里。 随后十二年,他们在不同战场奔走。抗日、解放,两人不曾谋面却常听到彼此的传闻:一个在后方办校、宣传;一个在前线指挥、冲锋。1949年春,济南即将决战,作战会议间隙,许世友收到一封从华东局转来的家书,信封折痕皱得厉害。参谋看到他盯着那页薄纸,连指尖都微微颤动,然后把信叠好塞进贴身军装口袋。文件中朱锡民没有一句多余寒暄,只说自己携带的学生队伍即将南下,希望到地方教育系统继续工作。 第二年,中央军事学院南京分院成立。2月中旬,求助信终于摆到许世友办公桌上。朱锡民走进办公室的那刻,雨水还在发梢滴落。警卫员后来回忆:屋里没人说话,秒针声像锤子敲在玻璃上。短暂静默后,许世友把抽屉拉开,取出一个旧布包,里面正是那纸登记表和五块已经发黑的银元,他放在桌面,声音低而哑:“这是当年全部身家,今天也只能帮你这个忙。”随即写了一张便条,介绍她去南京市教育局。不到三十个字,落款却用了少有人敢叫的绰号“许和尚”。这一细节后来在军队里成了谈资,没人料到铁血司令会用自嘲方式破局。 朱锡民离开后,许世友下楼巡视操场。雨停了,积水反射灰白天空,他忽然让学员们原地休息,自己独自走向远处危旧宿舍。警卫员说,那天司令员回来时靴底全是泥,脸色却格外平静,好像终于与某段往事握手言和。 子女始终是两人共同的牵挂。长子许光生随父辗转部队,从侦察排一路打到渡江;次子许建军在淮海战役行军途中得重病,被许世友塞上担架也要带过黄河;幼女许华山则被寄在根据地托儿所,直到全国解放才团聚。三个名字串起红军、抗战、解放三个阶段,某种程度上比家谱更像缩影。 1960年代军队院校体制调整,朱锡民调往山东,在济南医学院任教。两人在公开场合再无交集,却通过子女偶有口讯:“学习别落下”“身子要紧”。文革风暴席卷大江南北,许家几个孩子被揪成“军阀后代”,许世友拍着桌子给南京军区党委打电话:“我的孩子愿意挨批,但要让他们活着。”言辞依旧硬朗。 1985年晚秋,许世友已八十高龄,住在南京中山陵八号院。那棵石榴树下,他对秘书说:“她要的是课堂,我要的是战场,谁也没错。”随即挺直脊背,像站在检阅台。消息传到济南,朱锡民只是点头:“他还是那样。”不久,许世友病逝。追悼会上,朱锡民没有前排席位,她在人群后静立,听礼炮声回荡在寒风里,眼角终究湿了。 战争年代的婚姻像架临时搭建的浮桥,炮火一来,桥面裂缝随时可能扩大。许世友与朱锡民的分合,并非简单的个人悲欢,而是千千万万革命家庭的缩影:理想高悬,个人退居其后;热血如火,一纸批示便可冷却。两人晚年的态度同样说明,伤痕不必刻意遮掩,却也不必终生纠缠。历史往前推移,新中国建设需要数不清的角色。有人守战场,有人守课堂,各行其道,却最终汇入同一条河。 回看这一段颠簸路:1934年结伴,1937年离散,1949年重启联系,1950年互释前嫌,再到八十年代各自垂暮,时间跨度足足半个世纪。许世友当年在信笺背面写的那句话如今已经泛黄,可字迹依然看得清:“国事第一,家事第二。”这不是什么高深道理,却足够解释他们的一生选择。