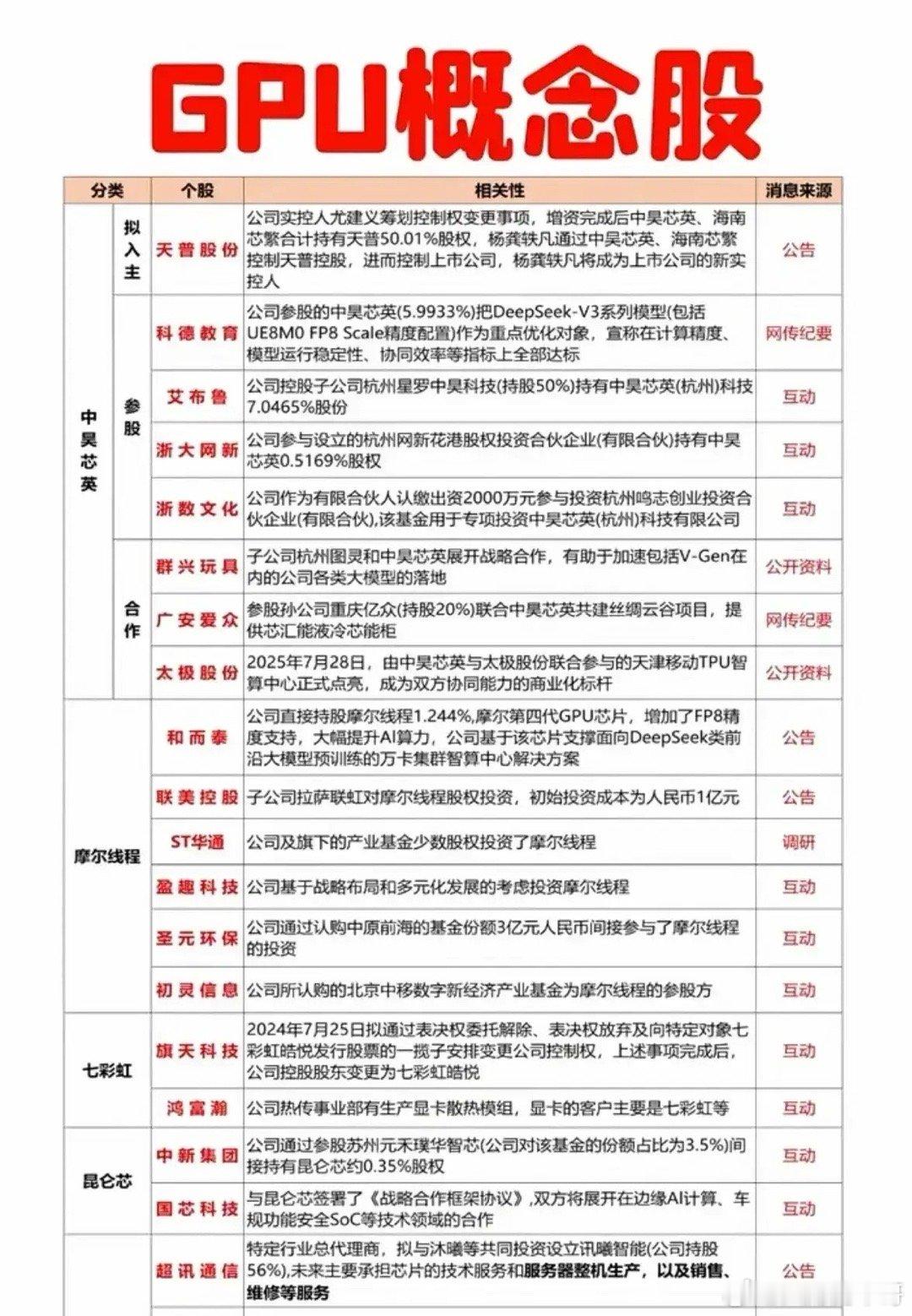

台积电正式向全球宣布,彻底翻脸了?外媒:张忠谋是“老狐狸” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 近几年,半导体产业逐渐成为全球经济和科技竞争的核心焦点,而台积电作为全球晶圆代工市场的绝对领军企业,更是站在了国家战略和企业运营之间的十字路口。 随着全球对先进芯片的需求不断攀升,各国政府纷纷出台政策推动本土芯片制造,美国尤其在2020年前后大力推进这一策略,试图通过补贴、政策和产业布局重塑全球半导体格局,这直接给全球相关企业带来了前所未有的压力,也为台积电的战略选择设置了挑战与机遇。 为了顺应这股潮流,同时满足客户对供应链多元化的需求,台积电宣布将在美国凤凰城建设先进的5纳米工厂。 起初,投资规模定为120亿美元,但随着项目推进,这笔投资逐渐飙升至650亿美元,甚至在最新规划中追加到1650亿美元。 这样庞大的资金投入让外界一度质疑,这到底是战略布局还是高风险赌博。然而仔细分析便会发现,台积电的每一步投资都有其深思熟虑的商业逻辑和技术算盘。 在美国的投资中,台积电获得了巨额补贴和低息贷款,这无疑是对企业的巨大诱惑。然而,美国政府在补贴条款中提出了多项限制:要求分享超额利润、提交客户名单、限制未来十年内在中国的产能扩张,几乎是一份“绑身契”。 不少观察者以为台积电会在这种条件下让渡部分核心技术,但事实证明,台积电在这场博弈中显示出极高的策略智慧。 公司通过控制工厂进度,把原计划2021年启动的凤凰城工厂拖延到2024年底才开始风险试产,表面上是劳动力短缺和疫情影响,实际上是在为技术保留和战略弹性争取时间。 从财务数据来看,美国工厂四年累计亏损394亿新台币,直到2025年第二季度才勉强实现盈利64.47亿,而这部分盈利在台积电总净利润近4000亿新台币中占比不足2%。 换句话说,美国工厂几乎是在靠补贴“养着一个赔钱货”,而台积电真正的利润来源仍然稳稳掌握在台湾总部和全球客户基础中。 与此同时,核心技术并未向海外扩散。凤凰城工厂的量产制程在2025年为4纳米,2027年计划量产3纳米,2029年才能量产2纳米,而台湾总部的Fab20B工厂则稳稳掌握1.4纳米先进制程。 这种“技术时差”安排,既回应了美国的战略要求,又保证了台湾的技术核心不受影响,也使得全球61%的先进制程产能仍牢牢掌握在台湾。 对比其他竞争对手的布局策略,更能凸显台积电的精明。以三星为例,其在美国得州的工厂即便建到接近完成,也迟迟不敢投产,主要担心重蹈台积电亏损的覆辙。 而台积电则能够在美国工厂短期亏损的情况下继续推进,同时确保中国和台湾市场的核心盈利能力不受影响。南京工厂长期保持稳定盈利,成为公司现金流和技术积累的重要支撑。 这种双边布局策略,让台积电既能讨好美国市场,获取政策支持,又能在中国及全球市场保持竞争力,灵活应对复杂的国际局势。 在国际政治和商业策略的夹缝中,台积电展现出一种“左右逢源”的生存智慧。 公司在公开场合支持美国重建半导体产业链,同时在技术布局上保持对台湾总部的核心优势,这种表面上顺应、实际上保留的策略,让外界很难用“翻脸”来描述台积电的行为。 实际上,它更多的是在全球化的边缘游走,通过策略延迟、技术保留和资金调度,实现了企业利益最大化。 这种策略不仅体现在技术和投资布局上,还反映在对市场的精准把控上。台积电明白,苹果、英伟达等美国大客户的需求庞大,而中国市场对成熟制程的需求同样稳健,任何一方都不能轻易得罪。 因此,美国的高端技术被刻意放慢,美国工厂用相对落后的制程来“应付差事”,而真正引领行业发展的制程仍集中在台湾。这不仅让美国感到投入巨大、收获有限,也确保了台积电在全球市场的领导地位。 更重要的是,这种策略让企业在全球产业链中形成不可替代的地位,无论国际政治风向如何变化,台积电都能保持核心竞争力。 台积电的全球化战略也体现了对风险和收益的精妙平衡。美国工厂每年稀释少量毛利,但有补贴支撑,这笔“心理成本”企业完全可以接受。 而台湾总部和南京工厂则稳稳创造利润,为企业提供了强大的现金流和研发能力支持。 技术代差、生产节奏和产能布局形成了精心设计的缓冲区,既满足了各国政策要求,又守住了企业的核心利益。 这种布局让外界看似台积电在美国“烧钱”,实则是企业用有限的成本换取战略灵活性和市场空间。