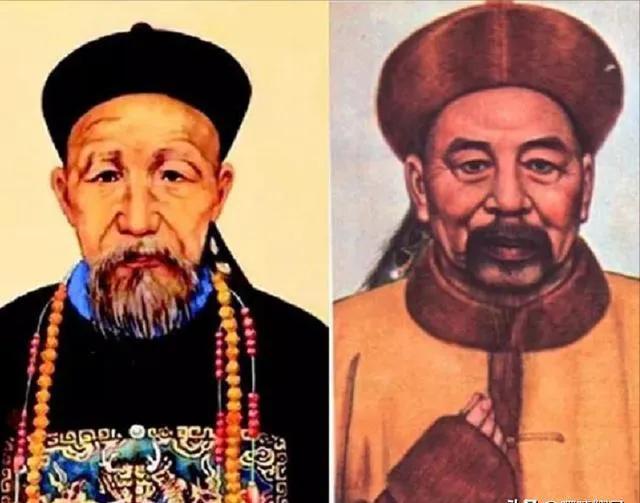

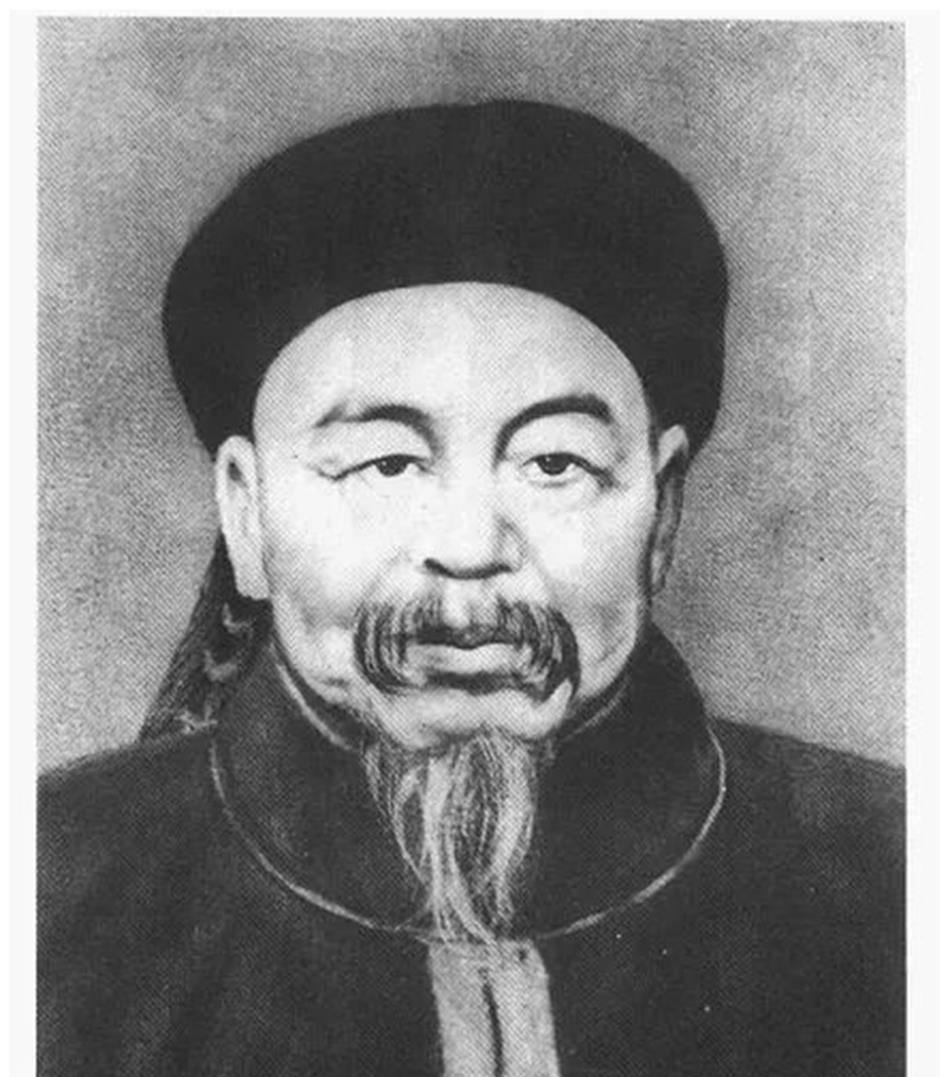

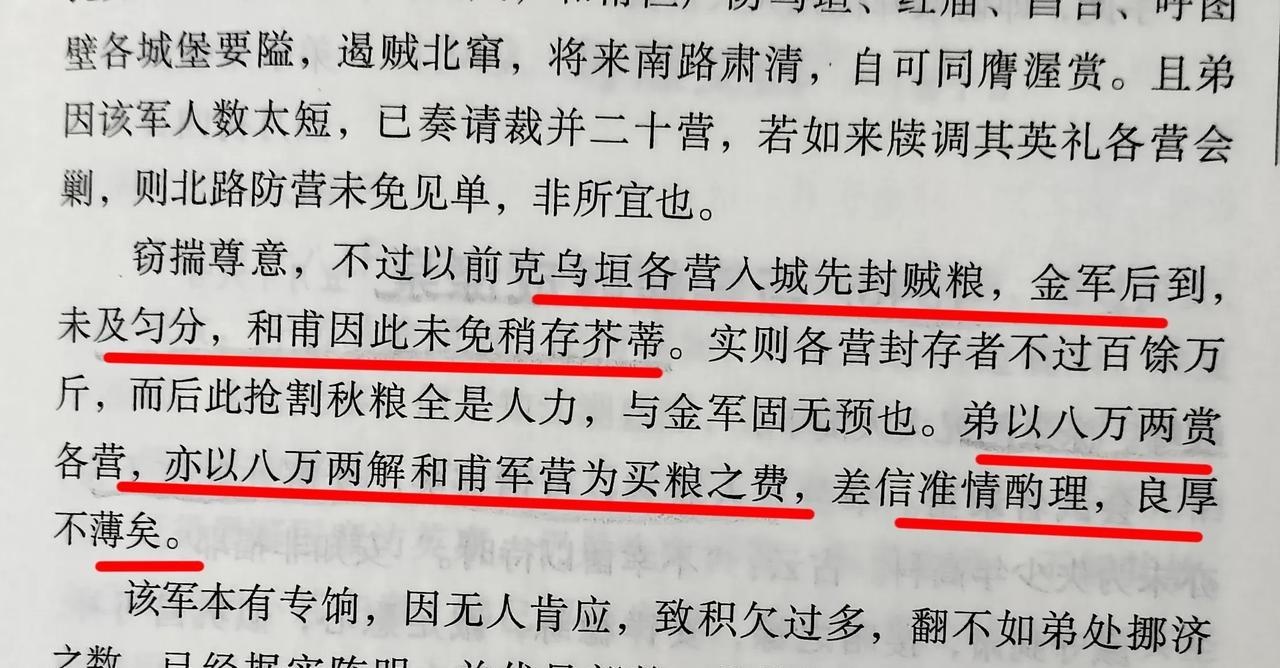

提起晚清的曾国藩与左宗棠,很多人会觉得这对曾并肩作战的同僚,晚年走到了彻底决裂的地步。但翻开史料细究便知,他们之间的矛盾,从来不是私人恩怨的清算,而是政见、行事风格与“湘军系”未来走向的碰撞,甚至藏着一层为避祸而演给朝廷看的“戏码”。更值得细品的是,两人性格里“持重拘谨”与“豪放不羁”的反差,本是天然互补的特质,却也成了分歧背后的隐性注脚。 曾国藩走的是传统仕途路,考中进士后步步稳扎,花25年才当上两江总督,这份“稳”刻进了他的性格里。他信奉理学,行事持重拘谨,连生活作息都透着近乎严苛的自律——在同事家见了美貌姬妾心生羡慕,会在日记里狠狠骂自己“无耻”;工作时不小心打个盹,也会自我批判“辜负朝廷俸禄”。这种拘谨,让他做决策时总习惯反复权衡,哪怕面对战事,也更倾向“步步为营”,先修深沟高垒再谋对峙,生怕行差踏错。 而左宗棠是个彻头彻尾的“豪放派”,40岁前没考上进士,却凭着一身本事打破常规,仅用6年就从无兵权的师爷做到闽浙总督。他不被条条框框束缚,性格里的豪放不羁体现在做事上,便是敢想敢干、雷厉风行。 对付太平军时,他看不惯曾国藩的“慢节奏”,主张“猛攻+巧取”,既有冲锋陷阵的胆略,又有灵活应变的计谋。组建楚军后,他短短几年内攻克金华、绍兴,收复浙江,一路高歌猛进,活脱脱一副“只要能成事,不拘泥手段”的爽快模样。 这两种互补的性格,起初或许能在合作中形成平衡——曾国藩的“稳”能为左宗棠的“猛”兜底,左宗棠的“活”也能给曾国藩的“拘”破局。 可到了具体事上,性格差异带来的分歧便逐渐凸显。曾国藩兵败靖港要跳河时,左宗棠赶去劝说,见他意气消沉,忍不住用狠话骂醒:“一次失败就寻死觅活,和蠢猪有什么区别?”这番话里藏着“爱之深、责之切”,却也透着豪放派对拘谨派“经不起事”的不理解;而曾国藩面对左宗棠的“急进”,也总觉得对方少了几分周全,担心冒险会栽跟头。 两人的矛盾,在战场打法上不断积累,最终因“幼天王事件”公开化。1864年湘军攻入南京,曾国藩按一贯的谨慎作风,在将领汇报“幼天王自焚”后便上奏朝廷;可左宗棠偏要较真,查到幼天王逃去广德的实情后,直接上书拆穿。 这封奏折像一记耳光,打在了曾国藩和湘军的脸上,湘军将领骂左宗棠“绝无良心”,两人关系降到冰点。但细想便知,这仍是性格使然——曾国藩的拘谨让他不愿轻易质疑下属,怕动摇军心;左宗棠的豪放让他只认事实,哪怕会得罪人,也不愿看着错漏发生。 更核心的分歧,藏在“湘军系”的未来里,而性格差异也让两人在这件事上选择了截然不同的路。曾国藩的持重,让他始终把“君臣本分”放在首位,平定太平军后,为避朝廷猜忌,他主动解散湘军,哪怕这会让湘军群体失去依靠; 可左宗棠的豪放,让他更看重“实际利弊”——湘军对曾国藩是“锦上添花”,没了湘军他仍能在官场立足,可对举人出身、根基薄弱的左宗棠来说,湘军是“雪中送炭”,是他保住华夏领土、实现抱负的底气。在他眼里,湘军不是曾国藩的“私产”,而是一群人的“立身之本”,曾国藩不打招呼就解散军队,还想把遗产交给李鸿章,在他看来就是“砸大家的饭碗”。 但若说两人是“彻底决裂”,又与史实相悖。左宗棠后来曾向慈禧保举曾国藩的儿子曾纪泽,还让曾国藩的女婿负责上海制造局;他在给儿子的信里明说,和曾国藩争的是“国事兵略”,不是“私人恩怨”。 曾国藩去世后,左宗棠写的挽联更道破了这份复杂的情谊:“知人之明,谋国之忠,自愧不如元辅;同心若金,攻错若石,相期无负平生。”字里行间没有怨恨,只有对曾国藩才华的敬佩,和对两人“虽有争论却同心”的认可。 其实,曾国藩的“持重拘谨”与左宗棠的“豪放不羁”,本是乱世里两种难得的品质。若没有曾国藩的稳,湘军或许早就在冒进中溃散;若没有左宗棠的勇,华夏或许会失去新疆那166万平方公里的土地。 曾左二人的“交恶”,从来不是性格的对立,而是两个有抱负的人,在不同处境下对“如何成事”的不同选择。而那场看似激烈的“决裂”背后,藏着的是汉人官员在满清朝廷猜忌下的默契——故意闹矛盾,好让朝廷放心,也为彼此留一条退路。这种在大局面前的清醒与担当,远比一场真刀真枪的恩怨,更让人动容。