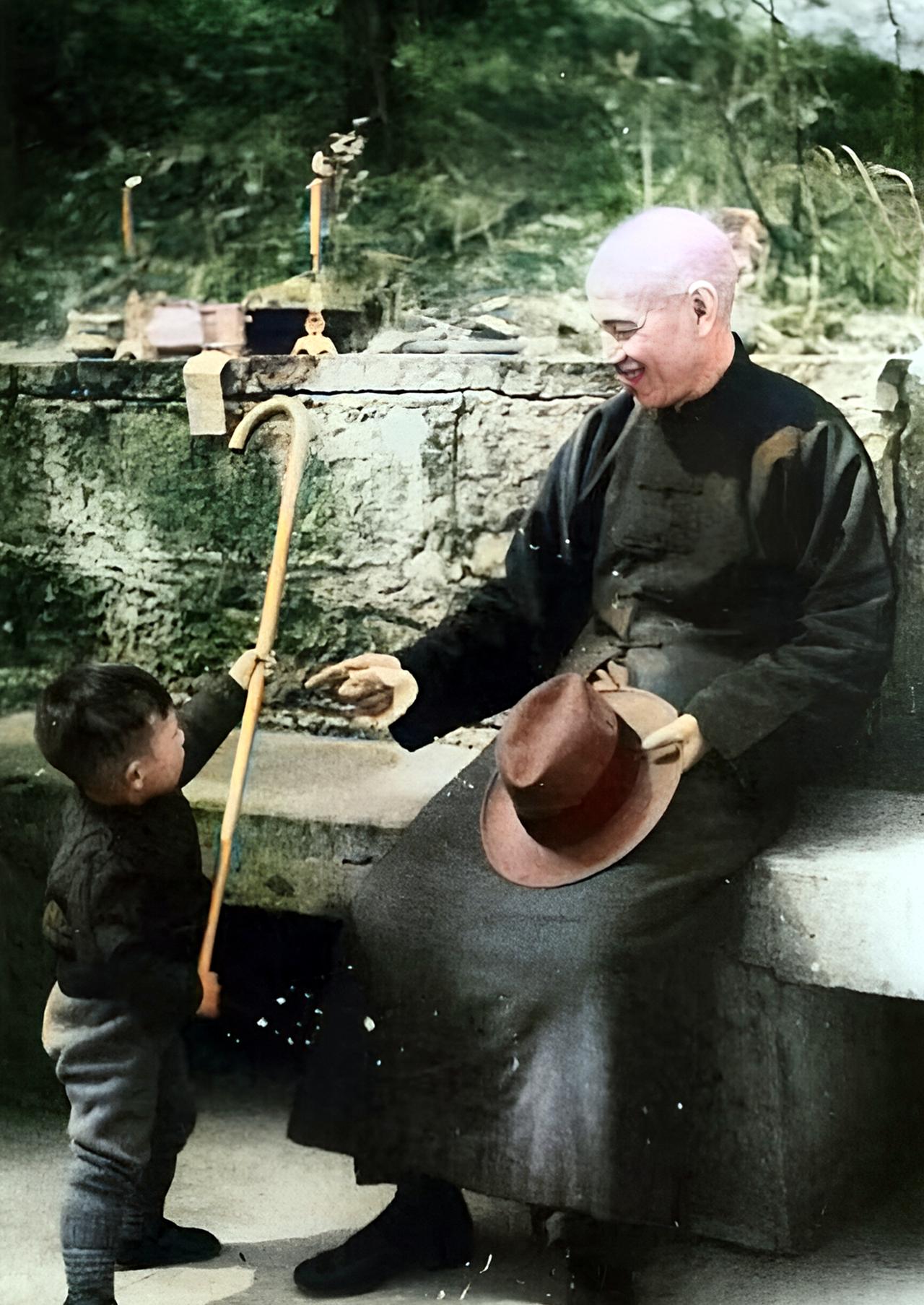

1940年代,小孙子双手用力举起手杖递给爷爷蒋中正。蒋中正一边笑得合不拢嘴,一边伸手去接。这个小孙子应该是蒋中正二孙蒋孝武。 外面局势动荡,炮火声与谈判声此起彼伏,而在官邸的庭院里,却有着另一幅画面。那一日,阳光明媚,空气中带着山城独有的湿润。 花园的石径上,一个小小的身影摇摇晃晃地跑来跑去,稚嫩的手里,竟然握着一根几乎比他人还高的手杖。 那孩子,正是蒋中正的二孙子——蒋孝武。彼时,他不过两三岁,圆脸白嫩,眼睛黑亮,穿着一件合身的小马褂,脚下的鞋子一走便“咚咚”作响。 手杖对他而言既是沉重的负担,又像是一件重要的“宝物”。他双手紧紧握着,努力举起,几乎要踮起脚尖,仿佛要将这份重量递给他眼中最伟大的长辈。 石径尽头,蒋中正正缓步而来。他穿着整洁的中山装,神态端庄而严肃,这是他平日里面对下属与官员时的模样。 但当他看到孙子笨拙却用力地举起手杖时,他的神情顿时柔和下来,脸上的皱纹舒展开来,眉眼间涌现出一种难得的喜悦。他的嘴角上扬,甚至笑得合不拢嘴,那笑容不同于政治场合的沉稳,而是发自内心的慈爱。 “来,孝武,给爷爷。”蒋中正伸出手,语气里带着慈祥。 小小的蒋孝武双手用力,手杖几乎要压得他直不起身,可他仍咬着牙,奋力地将手杖递上去。阳光下,他的脸涨得通红,眼神却坚定。 蒋中正看着这一幕,心中一暖。他接过手杖的那一刻,不只是接过一根木棍,更像是接过一种传承与寄托。 庭院里,侍从们远远看着,都露出微笑。平日里冷峻的委员长,在孙子面前展现出的慈祖父形象,让人一时恍惚。 他不是那个高高在上的领袖,不是那个纵横沙场的统帅,而只是一个普通的老人,一个被孙子天真举动融化的爷爷。 蒋孝武是蒋经国的次子,生于1945年。在那个动荡的年代,蒋家的子嗣不仅承载着血脉的延续,也被视为家族未来的希望。 蒋中正早年丧子,经历过许多亲情的缺憾,因此对孙辈尤为看重。尤其是幼年的蒋孝武,活泼聪慧,常常在官邸里跑前跑后,给这位历经风雨的老人带来片刻的轻松与欢笑。 那一日的画面,至今仍被人们口口相传。小孙子双手捧起手杖,像是递交一件神圣的礼物,而蒋中正则俯身接过,笑得眼角泛光。 对于外人来说,这只是寻常的祖孙互动,但对蒋中正而言,却是心灵深处的慰藉。在国事如麻、战局紧迫的年代,他也需要这样的片刻宁静,需要这样的温情提醒他,家庭依旧在,血脉依旧延续。 可以想见,在官邸的夜晚,当一切喧嚣散去时,蒋中正会在心中回味白日里的这一幕。 他明白自己肩负的是国家的命运,千千万万人的安危系于一身,但他也是一个普通的祖父,会为孙子的一个举动而动容,会因那份单纯的依恋而感到温暖。 蒋孝武的童年,注定与常人不同。他出生时,正值抗战最艰苦的时期。父亲蒋经国忙于政务,母亲蒋方良也要适应陌生的环境。 小小的他,更多时候是在长辈与侍从的照顾下成长。但这并没有让他失去童真。 那根几乎拿不动的手杖,正好体现了他的天真:他不明白这手杖对爷爷意味着什么,只知道爷爷需要,他就要尽力去递。 而在蒋中正眼中,这一幕也许有更深的寓意。 他或许会联想到家族的传承,想到未来的责任。那个稚嫩的孩子,总有一天要长大,总有一天要面对世界的风浪。正如他自己年轻时背负的家国大义一样,或许,这就是血脉延续的真正意义。 这段祖孙温情,并未因为战争与政治而褪色。 相反,正因为背景的沉重,它才更显珍贵。那是风雨飘摇年代里的一个温柔瞬间,是铁血背后的柔情。历史记住了蒋中正的冷峻与果断,但也记住了他在孙子面前的笑容。 岁月流转,蒋孝武日后的人生轨迹复杂而曲折。他成年后经历政坛起伏,也背负着家族的光环与重担。然而在他的记忆深处,那些童年与祖父相处的画面,必然是无法磨灭的温暖。 无论命运如何跌宕,那份祖孙之间的深情,都如同庭院里的阳光,照耀过他幼年的心灵。 历史往往冷酷,人物的功过也会被反复争论。 但家庭与亲情,却是超越政治的情感纽带。1940年代的黄山官邸,那根手杖在祖孙之间的传递,正是一种象征:它象征着生命的延续,也象征着温情的存在。 哪怕是在最艰难的岁月里,人们依然会因为这样的小小瞬间而得到力量。 那一天,蒋中正的笑容定格,孙子的双手紧握,手杖从一个小小的身影传递到一位伟岸的身影之间。那是历史的一个温柔侧影,也是人性最真切的写照。