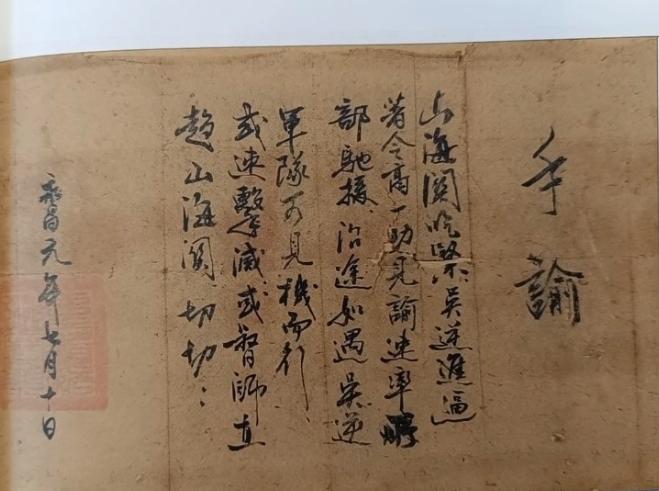

这是李自成留在人间唯一的亲笔手迹,60字、八行,写给他最信任的心腹高一功。写的时候他正兵败西安,清军压境,朝不保夕。这封信是亡国前夜的最后一搏。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 那时他刚兵败西安,清军大军压境,政权危在旦夕,这封信堪称亡国前夜的最后一搏。 写信的时间已逼近1645年春天,大顺政权摇摇欲坠,而这一纸手谕,竟成了后来窥见这位农民领袖真实心性与处事风格的珍贵实物。 李自成出身陕西米脂的贫苦农家,早年放过羊、当过驿卒,没受过系统教育,更谈不上专业书法训练。 但他能在明末乱世中迅速崛起,自有一番胆识与魄力。 从1630年代参加农民军,到1644年攻入北京称帝,他走过了一条典型草根逆袭的道路。 而这封手谕就写在他人生最紧要的关头。 部队溃散、情势危急,他却仍亲笔书写军令,调动兵力、安排支援,字句之间不见丝毫慌乱,只有斩钉截铁的决断。 这封信后来没有保存在官方档案里,而是意外地在湖南岳阳一个村庄的家谱中被发现。 历经数百年,纸张已泛黄发脆,墨色却依然清晰可辨。 字形谈不上工整漂亮,笔画粗率、结构也不讲究匀称,但每一笔都扎实有力,透着一股沙场命令式的果断。 有人说这字“土气”,也有人说它“劲道”,但没人否认,这是一份带着烽火气息的真实历史见证。 若从传统书法艺术的角度看,李自成这笔字确实不符合文人审美。 他没有遵循晋唐以来帖学的含蓄优雅,也不讲究用笔的轻重缓急、结字的疏密布局。 但此刻的他根本无心练字,而是正处在生死存亡的指挥前线。 所以他写的不是“书法”,而是军令。 信中用语简练、内容清晰,字迹凌厉急促,甚至能看出墨汁渐淡、笔触渐干的痕迹,仿佛能让人感受到他写下每一个字时的心情起伏。 有意思的是,这种“实用主义”的书写风格,与明太祖朱元璋留下的手迹颇为相似。 朱元璋同样出身寒微,早年没机会读书写字,后来带兵打天下,批公文、写手令也只求达意、不图美观。 两人虽相隔二百余年,却在笔下流露出同样的草根气息:不拘小节、不修边幅,却自有一股不容置疑的威严。 回过头看这封手谕的书写背景,更让人觉得意味深长。 那时李自成已退出北京,屡战屡败,但他仍在调动兵力、部署支援,试图稳住阵脚。 所以他写下这封信时,心中决不是放弃,而是仍在坚持最后一搏。 这种不甘失败、顽强到底的劲头,也从字里行间隐约地渗透出来。 也许正因为没有受过正规训练,李自成的字反而显得更真实、更鲜活。 不像有些文人写字那样刻意经营、矫揉造作,他的信里只有紧迫的情势、直白的指令和干脆的落款。 整篇手谕没有一句废话,没有一个多余的字,甚至连署名都简练至极。 可以说,这是一封“活着”的军令,而不是一件“死去”的文物。 在晚明的动荡岁月中,李自成不是一个孤例。 许多底层出身的英雄豪杰,他们没机会接受系统文化教育,却靠着实干、勇气和决断力改变了自己的命运,也影响了历史的走向。 从这封手谕中正可看出,一个人的能力并不取决于字写得好不好看,而在于他有没有敢作敢为的魄力和说一不二的担当。 今天再来端详这八行字,仍能感受到四百年前的紧张气氛。 笔迹或许生硬,布局或许凌乱,但它所记录的是真实的历史情境、真实的人物性格。 它不是摆在厅堂里让人欣赏的艺术品,而是烽火连天之中传来的第一道军令。 字里藏着的,是一个挣扎求生的人物、一段惊心动魄的时光。 对此您怎么看呢? 主要信源:(《历史研究》——《新发现甲申史料三种》;陕西历史档案馆《明末清初陕西地方档案汇编》)

用户21xxx73

这如果是真迹的话,李自成的书法已经秒杀现在80%的书法家了。连普通人都能看懂的书法,才是真正的书法。

乐天张zz 回复 09-09 01:45

前几个人的不提,单说苏轼的《寒食帖》,很难认吗?

NYY 回复 09-08 20:05

古时有多少人会写字?你都没脑子的!

笨笨

这字相当相当牛了。

用户10xxx24

现在没几个人能写出这样的字来了!当今那些书法家的作品也没法比!

无语

五百年来第一罪人,李自成

懒人一个 回复 09-25 21:24

和朱元璋区别一个败了一个胜了

刘建波 回复 09-09 15:45

李自成不是农民,而是驿卒!

用户15xxx59

兵败西安是退出北京城以后的事了,此时山诲关之役早已败北,这时候让高一功驰援山诲关,不合逻辑

用户12xxx12 回复 09-09 21:30

没文化的杠精!

众生颠倒 回复 09-12 00:03

这有什么好奇怪的?古代的记录有多种方式,有官方的有民间的,有正史有野史,而且交战双方也都会记录,这还不包括一些口口相传的形式,和一些族谱,县志,石刻,碑文等等多种记载方式!

哒哒哒

闯贼,不是此贼攻破京师,逼的崇祯自尽,又怎会让鞑子入关捡了便宜。

大漠孤烟 回复 10-05 00:27

真信小说和演义的故事了?吴三桂一代枭雄,怎会为一个女人而做出重大的政治决定!

sunset 回复 大漠孤烟 10-05 07:48

那他是为什么当满清的狗?

花開的聲音

不可能是真的,我持怀疑态度。

花開的聲音

字写的相当好!

普通人

现代人伪造的江湖体。

BHT

我父母兄弟三人,父亲是大学毕业,大叔叔是中专毕业,小叔叔是初中毕业,可写字小叔叔写的最好,特别是毛笔字,过年的时候村里的人都求他写春联。

弹琴的牛 回复 09-09 08:14

隔壁吴老二爷爷大地主儿子大老板孙子天桥底穷要饭,孙子翻跟斗翻的最好。

用户12xxx98 回复 09-09 23:57

写字跟性格相关,

小五

一个驿卒练书法?

千泉 回复 09-08 12:41

驿卒就是现在的邮递员加公办招待所,往来的都是官员,公文往来誊抄不少,字写得差的会丢饭碗

用户15xxx45 回复 09-30 17:48

公务员

梅川内酷

真品?

武寒旭 回复 09-07 10:35

古董,10000个里有一个真的。

用户13xxx16

这字可以,俺常临书谱,与他比,还是他写得好!

永往直前

评价历史政治人物主要看他对我们今天这个国家和民族的贡献,李自成推翻腐朽的明朝,让满清入关,中华民族再次回归辽阔的版图,居功至伟!

韭菜炒大葱

李自成哪能和朱重八比?

大花鱼

千古罪人

种花家 回复 09-09 07:09

吃观音土啃树皮了?

用户15xxx06

骗子,这字迹明显是现代书法钢笔写的!

木鸡无剑

李自成驿卒出身,本来就常写字

弯弓射雕

一群流寇引兵乱四起、使百姓更加民不聊生,结束了汉人统治,给外族鞑子入主中原创造了机会,才有了扬州十日、嘉定三屠,实为中华民族千古罪人

BHT

父亲[害羞]

kaesa1

一点历史地理常识都没有,都从山海关败退到西安了,还在那里说山海关吃紧,要驰援山海关?

JYYX

没开玩笑么?一个邮局底层,书法写得这么好?

风花雪月℃禄

我居然全部看懂了[开怀大笑]

123

假得不能再假了,军令能保存下来?还是一个起义军,最后被剿灭,最开始的历史都不愿意记载的。伪造的可能更大。

1棵小草

这如果是真迹的话,李自成的书法已经秒杀现在80%的书法家了。连普通人都能看懂的书法,才是真正的书法。

用户10xxx68

这手谕到底是什么时候什么情况下写的?!小编先弄清楚!应该是兵败山海关时写的!

凡心

我倒觉得这字写的很是苍劲有力刀剑刻画一般,不输那些名家

走遍china

看了几遍,总觉得怪怪的,哪儿怪又说不上来,不太象

胖舅

一眼假!

好大的风

兵败西安求援,怎信是让去山海关?牛头不对马嘴!

fly

假的

任我行

李自成农民起义,书法水平秒杀现在99%的人

恍然如梦丶晨

时来天地皆同力,运去英雄不自由

点燃我的火焰

野史不是说老李逃到九宫山“就食”,被几个“农民伯伯”用农具活活打死的吗?

倒影…

前人之功过,后人评判,如若你在当年当时,未必如人!历史已经已经给了答案!

用户11xxx99

捞救命稻草,可惜没卵用

蓝色港湾

那时也叫“军队”?,真吗?

xiaoleng

废话多的文章一律不看

fly

由此可见大明王朝的底层阶级文化程度不低,哪怕是气数尽了也远高于满清统治的巅峰

站在山顶看世界

这字写得相当的好!

哈尼

李:我没写过[捂脸哭][捂脸哭]

悟心

李自成履历也没有读过什么书,有空练字?

你是我的小呀小苹果

你是用字来算命吗?别扯什么字如其人,秦桧蔡京的书法出类拔萃,其人却最是不堪

用户10xxx38

手谕:山海关吃紧,吴逆进逼,( )令高一功见谕速率所部驰援。沿途如遇吴逆军队可见机而行,或速击灭或督师直趋山海关。切切 ( )昌元年七月十日 有谁知道两个括号里的字是什么?

业余科幻小说家

对历史不是很懂,当初为啥不招安李自成?让其驻军关外遏制清军?

种花家 回复 09-10 09:07

烂到根了,自己的军队都叫花子一样,不是一样,就是叫花子!沿途抓流民和叫花子充数要军饷,能打的就是养的家丁。这样的国还不亡天理难容

人之或

如果是假的,确实有些逻辑问题。如果是真的,应当是在北京快要撤的时候的。

火山

这造假越来越没底线了

南风

有一个问题:李自成的大顺应该是夏天建立的,他的大顺永昌元年有没有一月二月?直接就是永昌元年七月?

游方郎中 回复 09-08 18:49

❌年号可以私制,月份则是历法与天气铁定的,那能随便改?

大卫

这货字写这么好?秒杀现在90%的大师

The wind of change

他兵败在西安,调兵去山海关切切[裂开]一眼假

星狐

个别字,确实已经很牛了。

江南风

一个草莽能写出这样的字,骗谁呢!

用户11xxx71

没有花押,不像真的

啊宁

看不懂

北风二级

比许多书法家写的好

风清扬

如此行文,明朝即有????手谕???

维度

看不懂[得瑟]

矿石收音机

死到临头了都不忘摆谱,还手谕

我粑粑

编的

自由人

字迹不错,有笔路

八面巍峰

这是农民起义?

卡布基诺

山海关吃紧,吴逆进逼。著令高一功见谕,速率所部驰援。沿途如遇吴逆,军队可见机而行,或速击灭,或督师直趋山海关。切切!

用户49xxx26

他不杀吴三桂的家人不抢人家的女人,收编吴三桂的话,还能蹦哒一阵子…

用户16xxx38

这字写的也行吧!

箫剑平生

尔说娱乐,我就放心了。

大宋

好字!

用户10xxx32

未必是他本人所写

那些浮浮沉沉的往事

明末已经有硬笔了?[敲打][敲打][敲打]

用户10xxx67

我竟然看懂了

白云

笔迹或许生硬,布局或许凌乱……这字差吗?现在百分之九十人写不出的。

镇倭大将军

这个字也不差呀

用户16xxx17

切切如实

Xxxxl

[点赞]

天生劲水江山好

吴三桂个判逆断送了一代皇帝!

用户17xxx96

反正不是我做的

用户16xxx58

这么牛逼,靠这个写字就可以混得不错了,也不至于要造反。

幽幽我心

这字比艺术家强百倍

元一

四月山海关就丢了,为什么要用吃紧,吴逆进逼。称帝后马上西逃,难道会不知道前线现状。用这个手谕就能吊兵也太儿戏了,满纸的标点符号,不像正式官方行文

十日十月

魔王,杀人不眨眼