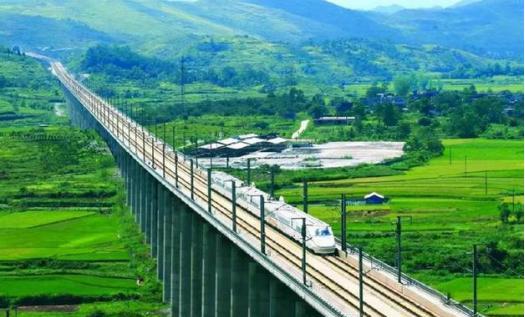

中国高铁为何不走平地而选择耗资上亿建造高架桥?走桥有何好处?这个问题看似简单,背后却隐藏着工程学、经济学和环境科学的综合考量。 高铁系统对轨道的平直度和稳定性要求极高,普通地面路基难以满足其苛刻的技术条件。高架桥通过抬升轨道高程,有效规避了地面地形起伏和地质不稳定带来的问题。 从工程力学角度分析,高铁运行时速可达300公里以上,对轨道平整度的要求误差以毫米计。地面路基容易受地质沉降、雨水冲刷和温差变形的影响,而高架桥采用桩基深入地下数十米,直接支撑在岩层上,最大限度地减少了自然因素导致的轨道变形。根据铁道科学研究院的实测数据,高架桥段的轨道沉降量通常不到地面路基的十分之一,这直接关系到列车运行的平稳性和安全性。 经济性考量同样令人意外。虽然高架桥每公里造价约1.5-2亿元,是地面路基的2-3倍,但综合考虑土地资源利用率后反而更具优势。高铁若全部采用地面线路,需要铺设宽度达40-50米的路基,而高架桥基础宽度仅需10-15米,节约土地60%以上。在东部人口密集地区,节约的土地价值往往超过桥梁本身的建设成本。此外,高架桥减少了线路与既有交通线的交叉冲突,避免了大量拆迁成本,实际总体造价可能反而更低。 环境保护方面的效益同样显著。高架桥设计使高铁线路成为“空中走廊”,保留了下方的自然生态连通性。动物迁徙通道得以维持,水文系统不被割裂,这对保护生物多样性具有重要意义。相比传统地面铁路切割生态景观的做法,高架桥模式更符合可持续发展理念。监测数据显示,高铁桥梁下方的植被覆盖率通常比普通铁路路基周边高出30%以上。 桥梁建设还带来了意想不到的社会效益。高架桥下空间被创造性利用为公园绿地、运动场所和交通通道,成为城市中的新型公共空间。例如武汉高铁沿线桥下空间建成了多个社区足球场,北京部分桥区设置了停车场,这些创新应用使原本单纯交通设施产生了附加社会价值。 中国的地质条件多样性也推动了高架桥的广泛应用。软土区域如长三角平原,地面承载力不足,必须通过桩基将荷载传递至深层地基;地震活跃区如西南地区,桥梁的抗震性能远优于地面路基;冻土区域如东北地区,高架桥有效防止了冻胀对轨道的破坏。每种地质条件都对应着特定的桥梁工程技术方案,这些方案的成熟应用保障了高铁网络的安全可靠。 未来随着磁悬浮等新技术的应用,高架桥的重要性将进一步凸显。时速600公里的磁悬浮系统对轨道平整度的要求更高,几乎必须全程采用高架结构。现有高铁桥梁建设经验为此奠定了技术基础,使中国在下一代轨道交通发展中占据先机。 从更宏观视角看,高铁桥梁的大量建设带动了相关产业的技术进步。中国桥梁建设能力已位居世界前列,高铁标准桥梁的预制化率超过90%,每孔梁体的制造误差不超过2毫米,这些技术突破反过来又促进了整个建筑业的质量提升。看似简单的高架桥,实际上是中国工程技术集成创新的典型代表。