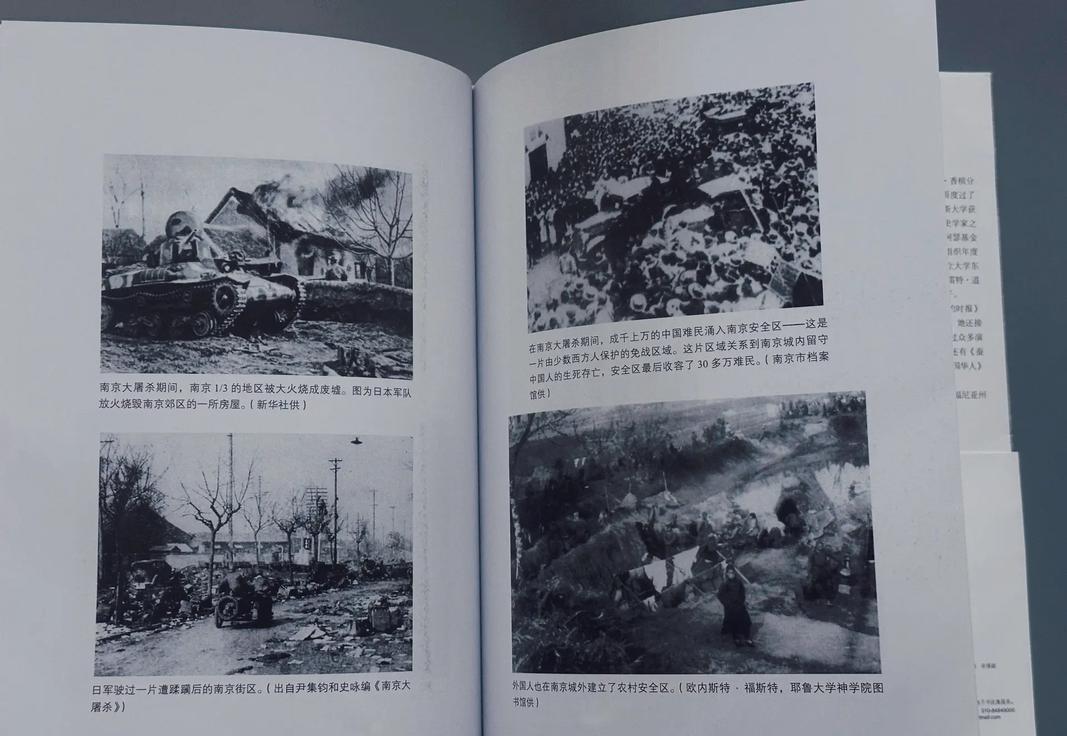

“虽然纯如没有经历过那场残忍的战争,也出生在美国,但是她始终认为自己的根在中国。”张纯如的母亲张盈盈说过这样一句话。 这句话信息量很大。一个在美国出生、长大的女孩,接受的是完全西方的教育,她为什么要回头,去挖一段快被世界遗忘的,而且是极其痛苦的往事?这事儿放到现在,很多人可能觉得不可思议。我们身边有太多华裔后代,他们或许会说中文,会用筷子,但那段沉重的历史,对他们来说,可能真的就像爷爷奶奶辈的“老故事”,遥远、模糊,甚至没什么关系。 但张纯如不一样。她的“根”,扎得特别深,深到穿透了时间和空间,直接连上了1937年的南京。 这一切,都源于她从小听到的故事。不是童话故事,而是她父母口中、祖辈亲身经历的“南京大屠杀”。你想想那个画面,一个在美国无忧无虑长大的小女孩,听到的睡前故事,是关于一座城市如何被人间炼狱吞噬的。这种反差感,就是一颗种子。对大多数人来说,这颗种子可能就埋在土里,一辈子也不会发芽。但对张纯如,它发芽了,长成了一棵必须去探寻真相的执念之树。 她真正开始行动,是在1994年。那时候她已经是一个前途光明的年轻记者和作家。一次偶然的机会,她看到了一些关于南京大屠杀的照片,那种黑白的、无声的冲击力,瞬间点燃了她心里那颗种子。她发现了一个让她震惊的事实:在西方世界,几乎没人知道这件事。就连很多历史书里,对这场至少30万同胞遇难的惨案,要么只字不提,要么就一笔带过。 这意味着一段记忆,一段属于一个民族的巨大伤痛,正在被系统性地“静音”。遗忘,有时候比屠杀本身更残忍。 因为屠杀结束了生命,而遗忘,则是在抹去他们曾经存在过的痕迹。 张纯如决定,她要做那个打破沉默的人。她辞掉了工作,全身心投入到这本书的写作中。她不是在写一篇报道,她是在用自己的后半生做一场豪赌。她去了南京,在纪念馆里一呆就是几个小时,去采访那些幸存者。那些白发苍苍的老人,在回忆80年前的那个冬天时,依然会浑身发抖,泣不成声。 她听到的故事,每一个都像一把刀子。有位幸存的老人告诉她,当时日军让一家人选择,是留儿子还是留女儿,最后父母被迫做出了选择。这种撕裂人性的瞬间,张纯如全部记录了下来。她不仅仅是在记录,她是在共情,在感受那种绝望。她后来说,“历史不是冰冷的数字,而是一个个活生生的人”。 为了让西方的读者能够相信,她必须找到铁证。她像一个侦探,满世界寻找资料。最关键的突破,是她找到了德国商人约翰拉贝的日记。这个被称为“南京好人”的德国人,用自己的特殊身份在南京建立安全区,保护了20多万中国人。他的日记,以一个第三方的视角,详细记录了日军的暴行。这份日记当时被锁在美国一个档案馆里,无人问津。是张纯如,把它挖了出来,公之于众。 1997年,《南京大屠杀:被遗忘的二战浩劫》在美国出版,立刻引起了巨大轰动。这本书连续几个月登上《纽约时报》畅销书榜。它就像一颗炸弹,在美国主流社会炸开了。在此之前,西方人对二战的认知,大多停留在欧洲战场和珍珠港。张纯如用她那支冷静又充满力量的笔,硬生生地把世界的目光,拉到了东方。 这本书的成功,代价是巨大的。在写作过程中,她每天面对的是人类历史上最黑暗的材料,照片、证词、数据……这些东西像潮水一样涌向她,让她夜夜噩梦。她采访的幸存者,他们的痛苦也传递给了她。她就像一个背负着30万亡魂的行者,每一步都走得异常沉重。 前不久,日本方面又有一些右翼政客在公开场合否认历史,说南京大屠杀是“编造的”。在现在的网络环境下,一条假消息、一个歪曲的短视频,传播速度快得惊人。很多人,特别是年轻人,他们没有时间也没有耐心去翻阅厚重的史料,他们看到的,可能就是那些被精心包装过的谎言。 这时候,张纯如的书,就成了一座灯塔,一座事实的堡垒。因为它里面引用的每一条史料,都清清楚楚地标注了来源。她用的,是西方最严谨的学术方法,去讲述一个东方的惨痛故事。 你可以不同意她的观点,但你无法否认她摆出的事实。 2004年,张纯如在巨大的精神压力下,结束了自己年仅36岁的生命。她的离去,是历史研究领域的一个巨大损失。但她留下的火种,并没有熄灭。 2025年,我们纪念反法西斯战争胜利80周年。世界各地都有各种各样的纪念活动。但我们必须清醒地认识到,真正的纪念,不是举办一场盛大的活动,不是喊几句响亮的口号。真正的纪念,是像张纯如那样,去直面历史的细节,去守护记忆的真实。 张纯如的母亲说她“始终认为自己的根在中国”,这句话的重点,不在于“中国”这个地理名词,而在于“根”这个字。这个根,是文化的根,是历史的根,更是人性中最朴素的是非观和正义感的根。无论你身在何处,说着何种语言,只要这个根还在,你就永远不会迷失方向。