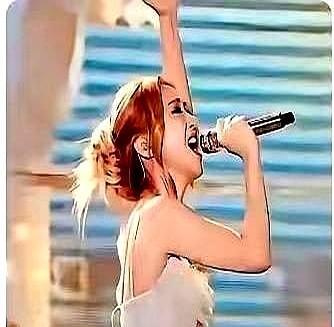

“42岁的劈叉冲上热搜,观众盯的却是打底裤。” 一句冷嘲,炸开沉默。 薛凯琪在台上全力输出两小时,镜头定格一秒,舆论就拐进更衣室。 焦点被拉成放大镜。 劈叉、打底裤、截图,三项元素迅速拼接成新的消费符号。 事件叙事只占三成,七成流量喂给了窥私欲。 舞台保护被误读为“露怯”,专业动作沦为“话题素材”。 于是,技术、算法、人性三者合谋,把一次常规防护升格为道德考题。 再看薛凯琪。 她选打底裤,选的是安全边界;观众选截图,选的是越界快感。 供需一错位,责任就被颠倒。 真正需要追问的是:当镜头可以无限放大时,谁来划定“安全像素”? 舞台迟早升级,打底裤不会消失。 下次镜头扫过,先问动作是否到位,再问灯光是否配合,别急着审判布料。 留言区说说,如果下次截图轮到你,希望观众先看见什么?

随心评

推流量的时代,才艺不行只能肉像补上!懂的都懂