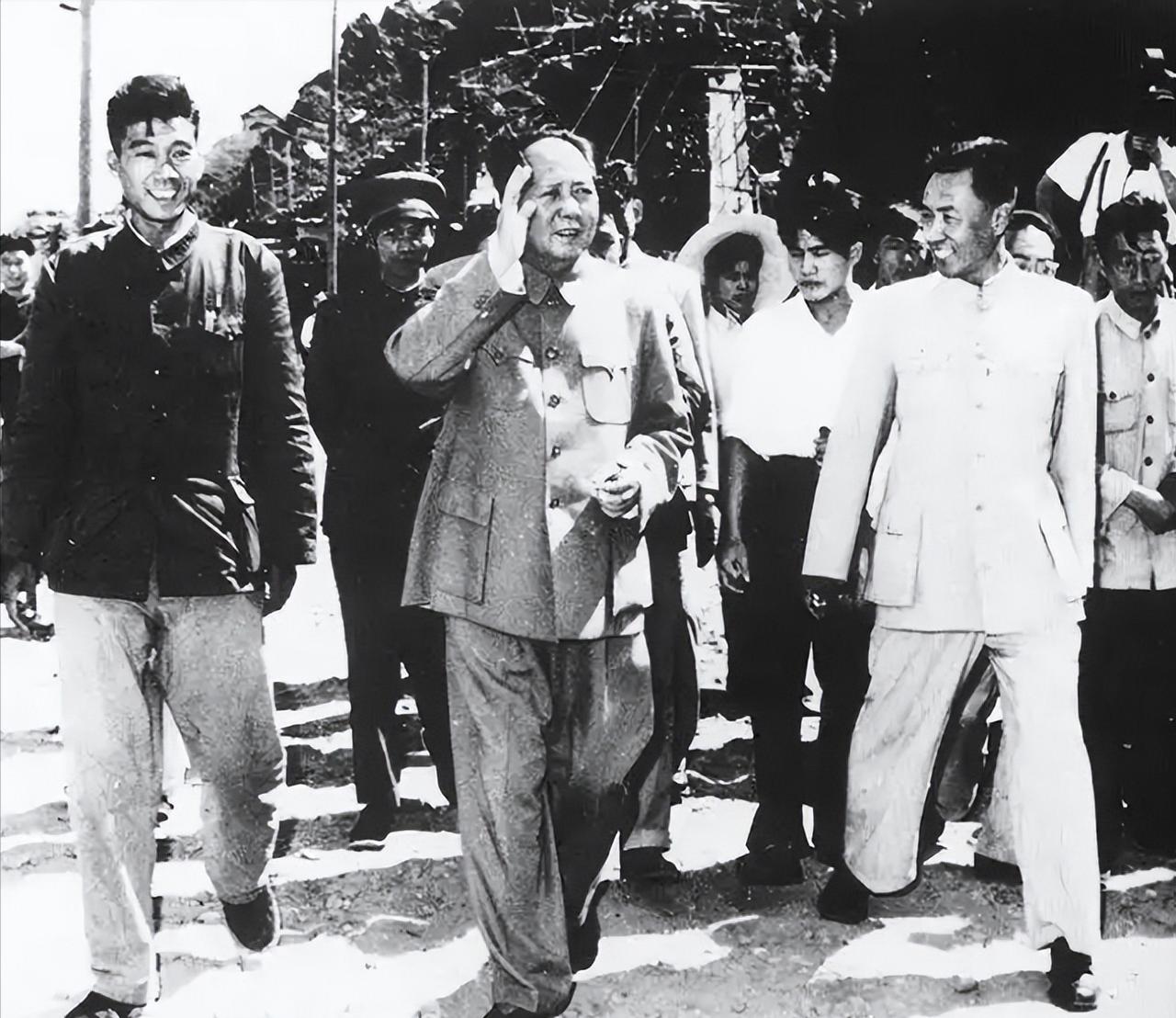

1959年,北京郊区的密云水库刚蓄水后不久,毛主席就前往视察,到了水库库区,只见水面宽阔,清如明镜,毛主席非常高兴,听说水库最深处有几十米时,毛主席当即决定下水游泳。[凝视] 北京东北的燕山深处,一汪碧水静卧群山之间,这就是密云水库,首都的水源地,更是一座见证了时代变迁的水利传奇。 六十多年前,这里还是另一番模样,潮白河从山谷奔涌而出,河水时常泛滥成灾,明清五百年间,潮白河流域发生水灾380余次,多次殃及京津两地。 1949年后的十年间,下游地区水患依旧频繁,千万亩良田被淹,数万间房屋倒塌,几十万民众的生活受到严重影响,洪水来时,村民们只能眼睁睁看着辛苦一年的收成付诸东流。 与水患形成鲜明对比的是,京津地区的发展却面临严重缺水,当时北京主要依靠官厅水库供水,但随着城市规模扩大和工业发展,供需矛盾日益突出,工厂经常因缺水停产,居民用水也时有限制。 1958年6月,中央决定修建密云水库,这个决策比原计划大幅提前,目的就是要尽快解决防洪和供水的双重难题。同年9月1日,工程正式开工。 20多万建设者从京津冀各地赶来,他们中有农民、工人、学生,还有机关干部,在缺少大型机械的年代,人们靠着铁锹、扁担和小推车,硬是要在两年内建成这座大型水库。 工地上流传着许多动人的故事,有个叫“十姐妹突击队”的女子小组,10位年轻姑娘不仅推车装土样样在行,还学会了操作风钻,创下的工作量纪录让男同志都自叹不如,她们住在四面透风的工棚里,每天工作十几个小时。 清华大学水利系的师生承担了工程设计任务,他们在工地搭起临时设计室,白天勘测,晚上画图,经常通宵,遇到地质条件变化,就立即调整方案。 有一次副坝选址需要重新考虑,师生们连夜重新测算,最终的优化方案还增加了约1亿立方米的库容。 工程最艰难的是冬季施工,1959年冬天,气温降到零下20多度,混凝土浇筑必须连续进行,建设者们在冰天雪地里轮班作业,用草帘子给混凝土保温,确保工程质量,有位叫张德福的技术员,为了监测大坝浇筑质量,在坝体上连续守了三天三夜。 为水库建设付出最多的,是库区的移民。65个村庄、约5.6万人需要搬迁,这些村庄大多土地肥沃,世代居住于此的村民要离开祖宅和良田。 石匣村的老支书后来回忆,搬迁那天,很多老人站在村口久久不愿离去,有的人把老屋的门框都拆下来带走,说是要留个念想。 搬迁过程充满艰辛,移民们用扁担挑着家当,用箩筐背着孩子,徒步几十里到新的安置点,新家往往是山坡荒地,需要重新开垦,头几年,移民们住着临时搭建的简易房,靠着政府发放的口粮和自己开荒种地维持生活。 1960年9月,密云水库基本建成,创造了“一年拦洪、两年建成”的奇迹,从此成为首都的“大水缸”,建成后的第二年汛期,就成功拦截了一次特大洪峰,下游免遭水患。 六十多年来,密云水库累计为京津冀供水390多亿立方米,相当于2800多个昆明湖的水量,它不仅解决了北京的用水问题,还改善了周边的生态环境,如今的库区,青山环抱,候鸟栖息,成了京郊著名的风景区。 为了保护这一库清水,密云人民继续付出着,上世纪90年代以来,库区周边陆续关闭了200多家可能造成污染的企业,数万人转产转业。渔民上岸了,矿山关闭了,化肥农药也严格限制使用。 2014年南水北调中线工程通水后,密云水库得以休养生息,蓄水量逐步恢复,2020年,水库蓄水量突破26亿立方米,创下本世纪新高,清澈的库水不仅滋养着千万市民,也见证着人与自然和谐共生的不懈努力。 从昔日的洪水猛兽到今天的生命之源,密云水库的变迁折射出一个时代的印记,它凝结着建设者的汗水、移民的奉献,以及几代护水人的坚守。 您家里有长辈参与过密云水库建设吗?您知道哪些关于这座水库的独特记忆?如果让您选择,是优先发展经济还是优先保护水源?期待您在评论区分享看法,让更多人了解这段不应被遗忘的历史。 信源: 这座滋养北京60年的水库,是当年工人们窝头就咸菜建成的——北京日报