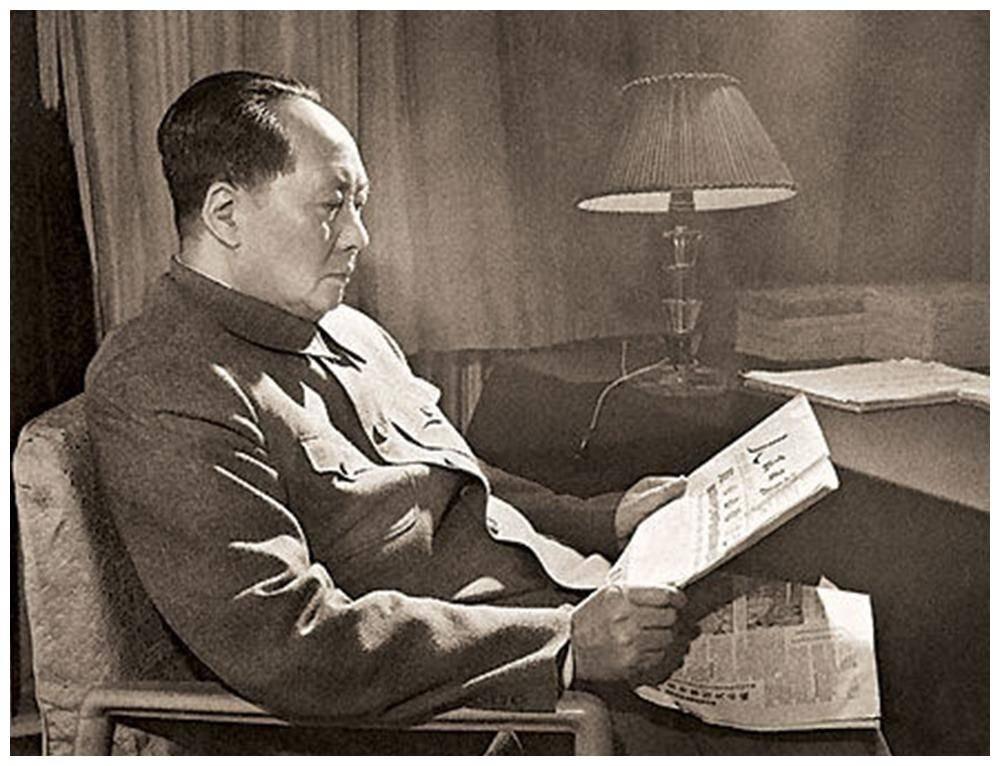

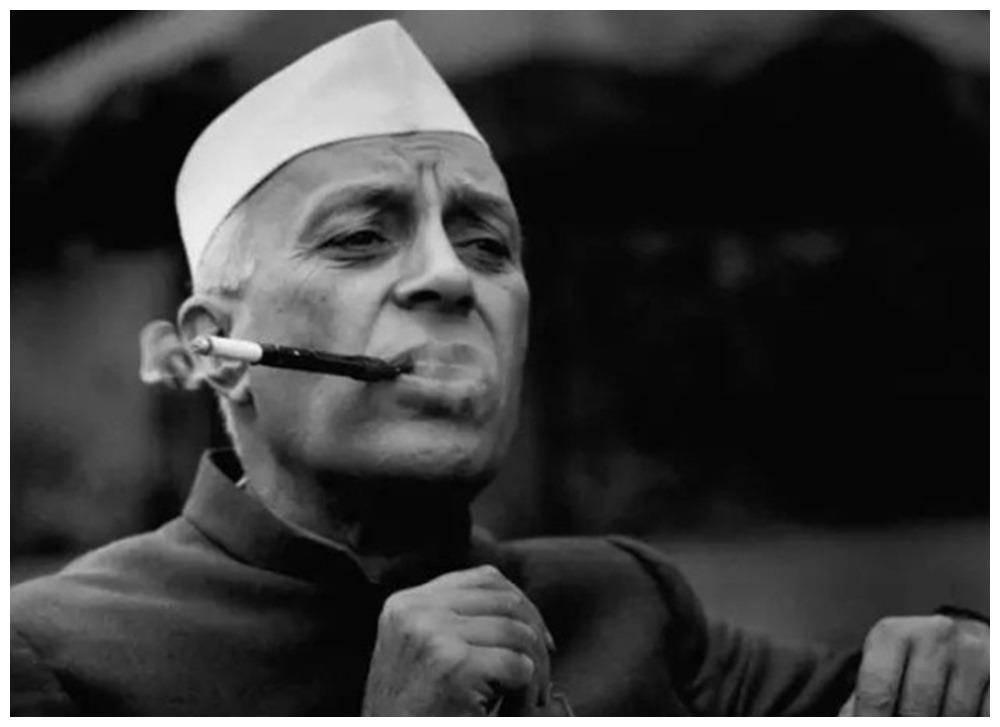

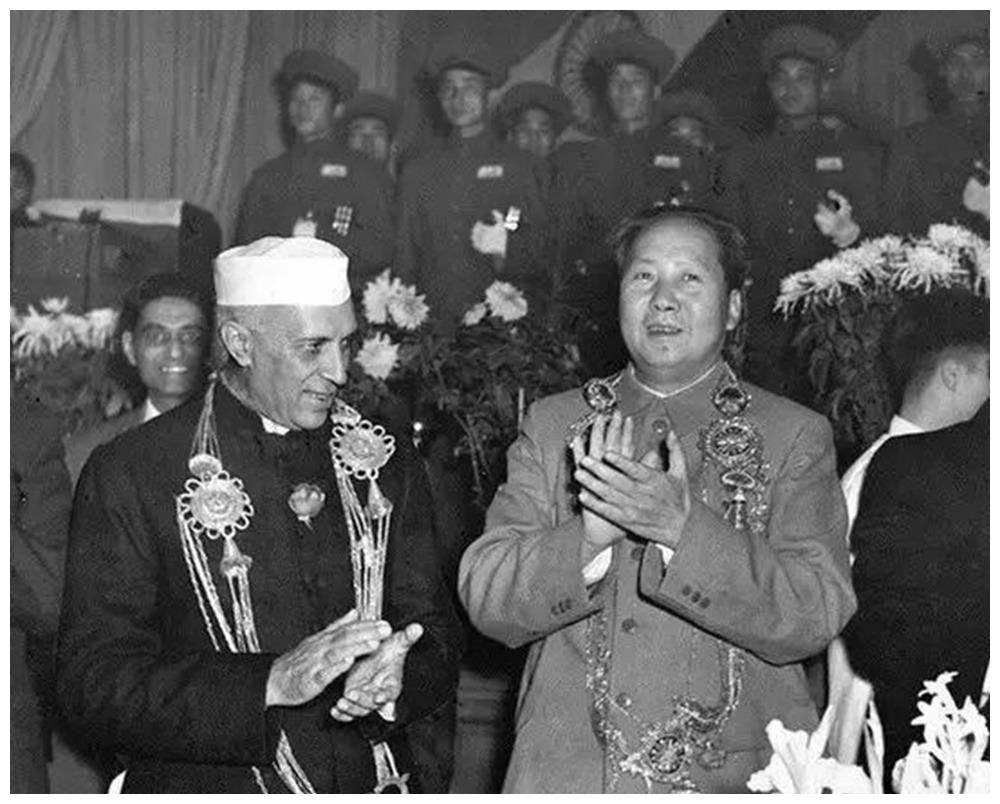

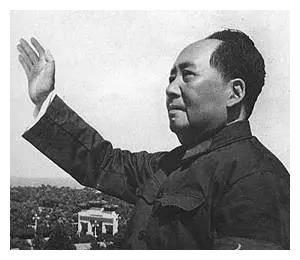

很多人在年轻的时候,包括我自己,曾经对1962年中印边境自卫反击战之后,毛主席主动退兵的决策感到疑惑。明明打了胜仗,为何不乘胜追击,再往前拱一拱,甚至威胁一下印度首都新德里,岂不更能彰显国威?后来随着阅历增长,才明白这一决策实在是高瞻远瞩,和炮击金门却不登陆,保留香港不收复作为与西方世界交流窗口,有着异曲同工之妙,背后都是毛主席超凡的战略大局观。 先看1962年的国际国内形势,当时的中国刚刚从三年困难时期缓过劲来,国民经济千疮百孔,亟待休养生息、恢复元气。工业基础薄弱,粮食产量也不乐观,老百姓生活还很艰苦。在这种情况下,若是陷入一场长期的边境战争,把大量的人力、物力、财力投入到遥远的边境地区,无疑是给本就脆弱的经济雪上加霜。 再看国际上,中国当时面临着苏联和美国两个超级大国的双重压力。北方,苏联在边境陈兵百万,对中国虎视眈眈,中苏关系日趋紧张,战略空间被严重压缩;而在国际舆论场上,以美国为首的西方阵营长期对中国进行围堵、孤立,试图遏制中国的发展。在这种艰难处境下,如果中国在中印边境与印度长期僵持,外部势力很可能趁机介入,到时候中国就会陷入腹背受敌的危险境地。 回过头看印度这边,当时的印度总理尼赫鲁野心勃勃,奉行扩张主义政策,妄图继承英国殖民统治时期在南亚的所谓“遗产”,在边境问题上不断挑衅中国,妄图通过军事冒险来达到其领土扩张的目的。但印度军队看似规模庞大,实则内部矛盾重重,装备也良莠不齐,很多武器依赖进口,后勤保障更是一团糟。 毛主席正是看透了这一切,才做出了主动退兵的决策。这一决策的高明之处,首先体现在政治层面。中国自古以来就讲究“师出有名”,我们进行的是自卫反击战,目的是捍卫国家领土主权,当我们成功击退印度侵略者,达到了战略目的之后,主动退兵,就向全世界表明了中国热爱和平、不扩张、不称霸的立场,占据了道义的制高点。反观印度,他们的侵略野心被暴露无遗,在国际舆论场上陷入了被动。 从军事战略角度来说,继续进攻印度腹地,虽然能在短时间内取得更大的军事胜利,但这意味着中国军队要远离本土作战,深入陌生的环境,后勤补给线会被拉得很长,面临的风险也会成倍增加。而且印度人口众多,一旦陷入持久战,中国很难承受巨大的战争消耗。主动退兵,不仅避免了陷入战争泥潭,还能将有限的军事资源集中用于重点方向,巩固国防安全。 这就好比下围棋,毛主席这一步主动退兵,看似退了一步,实则是以退为进,盘活了整个棋局。既给了印度一个狠狠的教训,让他们知道中国领土不可侵犯;又避免了陷入长期的战争消耗,为国内的经济建设和社会发展赢得了宝贵的和平环境。这和炮击金门时“打而不登、封而不死”的策略一样,表面上没有完全占领,但实际上通过军事威慑,牢牢掌握了台海局势的主动权,让美国和蒋介石集团的阴谋无法得逞。 保留香港作为与西方世界交流的窗口也是如此,在当时的国际环境下,香港作为一个特殊的地区,为中国提供了与外部世界沟通、贸易、获取技术和信息的渠道。如果贸然收回香港,虽然能实现领土的完全统一,但也会失去这一重要的对外交流平台,在经济和外交上可能会面临更大的困难。 毛主席的战略决策,从来不是从一时一地的得失出发,而是站在国家长远发展、民族伟大复兴的高度,综合考虑政治、经济、军事、外交等多方面因素,权衡利弊,做出最有利的选择。1962年中印边境自卫反击战主动退兵,看似简单的一个决定,背后却蕴含着如此深邃的战略智慧,让人不得不由衷地敬佩。