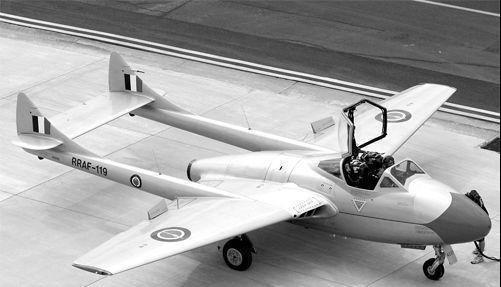

1994年3月,俄罗斯一架米格-21在万米高空训练,突然座舱盖凌空爆裂,机内的中国飞行员瞬间被气流冲击失去意识。 上世纪六七十年代,中印边境上空并不平静。那时候,咱们的主力还是歼-6,一种强调近距离格斗的飞机。而印度空军已经换装了米格-21,高空高速性能明显占优。有老飞行员回忆,当印度的米格-21窜到拉萨上空搞侦察时,咱们的歼-6紧急起飞拦截,飞行员把油门推到底,飞机抖得像筛糠,眼看就要空中解体了,可就是追不上人家的尾巴。最后只能眼睁睁看着对方在头顶盘旋一圈,扬长而去。落地后,飞行员一言不发,把头盔往地上一摔,那种无力感,比打输了还难受。 这还不算最窝火的。到了80年代,真正的“高空怪物”来了——米格-25。这飞机能飞3万米高空,速度快得惊人。当时有传闻,印度的米格-25侦察机仗着性能优势,甚至敢深入内地,一路飞到成都上空进行侦察拍照。咱们最好的高空截击机是歼-8,拼了命爬升,最高也就到2万米出头。你在下面使劲追,人家在上面从容拍照,这已经不是技术差距了,这是赤裸裸的藐视。 为什么高原作战这么难?西藏的机场海拔太高,空气稀薄。平原上起飞滑跑800米足矣,到了高原,可能得滑跑1500米甚至更长,发动机功率下降,载弹量和航程都大打折扣。而对手从平原基地起飞,满油满弹冲上来,性能优势被进一步放大。 这四十年的“屈辱史”,给中国空军打下了一个深刻烙印:没有先进的装备,没有可靠的性能,你连上牌桌的资格都没有。尊严,是靠拳头打出来的,更是靠技术堆出来的。 1994年徐勇凌在俄罗斯遭遇险情时,他正在执行的是苏-27战斗机的改装训练任务。苏-27的引进,是咱们空军追赶世界先进水平的第一步。这种重型战斗机航程远、机动性好,它的到来,让咱们第一次在高原拥有了能和对手掰手腕的资本。 但买来的终究是别人的。我们不能永远指望别人提供最先进的东西,更不能把国防安全寄托在别人的装备可靠性上。徐勇凌那次座舱盖爆裂,虽然是米格-21,但也提醒了所有人:核心技术必须掌握在自己手里。 于是,国产战机的研发进入了冲刺阶段,尤其是承载了无数希望的歼-10项目。 徐勇凌从俄罗斯回来后,深度参与了歼-10的试飞工作,成为了首席试飞员。试飞员这个职业,是和平年代离死亡最近的职业之一。他们要飞出飞机的极限性能,找出所有潜在的设计缺陷和故障隐患。 有一次试飞,徐勇凌驾驶歼-10进行极限条件测试,飞机在空中突然发生“空中停车”——发动机熄火了。几万米高空,飞机瞬间失去动力,变成一块沉重的铁疙瘩往下掉。换成一般飞行员,可能第一选择就是跳伞保命。但对于试飞员来说,飞机比命金贵,因为飞机上记录的数据是成千上万科研人员的心血。徐勇凌硬是凭着过硬的技术和胆识,在极短时间内尝试重启发动机,在飞机即将坠地的最后关头,发动机重新轰鸣起来,他拉着飞机摇摇晃晃地降落在跑道上。 这样的惊险瞬间,在歼-10长达近20年的研制周期里,绝非个例。正是因为有这样一群“敢死队”式的试飞员,用生命去触碰飞机的边界,才换来了后来装备的高可靠性和高性能。他们当年多冒一分险,未来战场上的飞行员就多一分胜算。 当年的米格-25让我们望尘莫及,如今我们的歼-20隐身战斗机已经常态化巡航藏南地区。歼-20的意义不仅在于隐身突防,更在于它带来的信息感知能力。凭借先进的AESA雷达和态势感知系统,歼-20往往能在对手发现自己之前就完成锁定。 这背后,就是中国无人机和电子战体系的力量。以无侦-7、无侦-8为代表的高空长航时无人机,可以长时间在边境线上空盘旋,像不知疲倦的哨兵。它们收集到的情报通过数据链实时传输给后方的指挥中心和空中的战斗机,形成一张“看得清、打得准”的天网。 从1994年徐勇凌在米格-21里经历生死瞬间,到2025年歼-20在高原上空从容巡航,这三十年,是中国空军脱胎换骨的三十年。 我们不能忘记那些在歼-6里憋屈拉杆的前辈,也不能忘记那些在歼-8里望尘莫及的遗憾。正是这些刻骨铭心的痛楚,催生了我们对自主研发近乎偏执的追求。 如今,当我们谈论中国空军时,我们谈论的是AESA雷达、是隐身技术、是无人机蜂群、是体系化作战。当年的短板,已经变成了今天的长板。徐勇凌和他的战友们当年所承受的风险和屈辱,最终都化作了今天守护祖国领空的坚实底气。 历史的螺旋式上升就是如此:曾经的弱点,会成为日后最强大的铠甲。