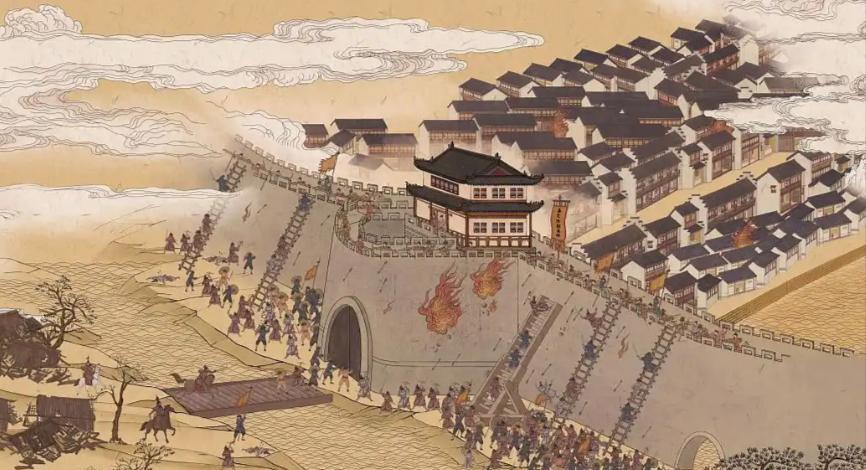

如果现在问一个生活在2025年的普通中国人,“五胡乱华”是什么?可能很多人会挠挠头,翻出历史课本——哦,那是个乱哄哄的朝代更替时期,十六国嘛。 但你知道吗?课本上那句轻描淡写的“五胡乱华”,背后藏着中原大地135年的血与火。 从公元304年匈奴人刘渊在左国城起兵建立汉赵,到公元439年北魏太武帝拓跋焘统一北方结束十六国时期,这段被史书浓缩成几十页的历史,是1600万西晋子民的噩梦,更是中原文明最接近熄灭的一次。 135年是什么概念?咱们打个比方,从咱们爷爷的爷爷的爷爷那时候算起,一直乱到咱们爷爷的爷爷那辈儿,中间换了好几代人,生老病死、结婚生子,全在战火里泡着。这哪是一场仗啊?简直是把中原大地翻过来揉碎了,再重新捏成一个模样。 西晋初年,全国人口约1600万,其中北方人口占近七成,约1100万左右。那时的洛阳城里,酒肆飘香,胡商与汉人挤在市集里讨价还价,姑娘们穿着窄袖胡服骑马穿街,书生们在太学外的槐树下围坐论道,玄学清谈声混着烤馕的香气飘满街巷。 谁能想到,匈奴人刘渊起兵的号角一吹响,整个北方就像被掀翻的火盆——匈奴、羯、鲜卑、氐、羌五支来自塞北与西域的族群,带着铁蹄与弯刀席卷而来,见城池则屠,见粮草则掠,见百姓……生死只在刀刃一念间。史书记载“千里无烟爨之气,华夏无冠带之人”,方圆千里不见炊烟,汉人连件完整的粗布衣裳都难寻——不是被烧了,是被抢光了,或是人已不在了。 洛阳的劫难最是触目惊心。永嘉五年,匈奴汉国皇帝刘聪派刘曜率军攻洛,石勒率精锐骑兵随后掩杀。 洛阳守军拼死抵抗月余,终因粮尽城破。匈奴兵入城后纵火焚宫,太学里的竹简被当柴烧,佛寺中的佛像被砸成碎石,晋怀帝被俘后受尽羞辱,最终被毒杀,史称“永嘉之祸”。 此后,石勒虽一度占据洛阳,却未久驻;直到前赵皇帝刘曜在318年称帝后,为巩固统治再次猛攻洛阳,这座千年古都再遭屠戮,宫墙倒塌,市井成墟,连护城河的水都被鲜血染成了暗红色。 再到后来冉闵与胡人政权死磕,洛阳彻底沦为战场,最后城里连条能喘气的狗都找不着。长安的命运更惨:从316年前赵刘曜攻破长安俘虏晋愍帝,到329年后赵石勒消灭前赵残余势力,这座西汉旧都前后被攻破五次,最后一次城破时,全城百姓几乎被屠光,史书记载“关中饥荒,人相食,死者什七八”,活下来的人连埋尸的人都没有。 数字最能扎心。西晋太康年间北方约有1100万人口,到了东晋初年,北方剩下的汉人已不足100万。 《晋书·地理志》里“十室九空”的记载不是夸张,是真的十户人家九户绝了烟火。那些侥幸活下来的汉人,要么被抓去当奴隶——羯族军队里的汉人奴隶被称为“两脚羊”,白天像牲畜一样耕地拉车,晚上就被架在火上烤了吃;要么拖家带口往南逃,可长江天险挡不住战火,难民队伍里饿死、病死的人堆成山,史书记载“中州士女避乱江左者十六七”,十分之六七的中原人被迫离开祖祖辈辈生活的土地,成为“侨人”。 可这么惨烈的事儿,二十四史里为啥就一笔带过?翻《晋书》看“五胡乱华”,满篇都是“某帝即位”“某将降敌”“某城失守”,至于百姓怎么被砍杀、怎么饿到啃树皮,往往就用“死者甚众”“户口减半”几个字带过去。 为啥?一来修史的多是南逃的汉族士大夫,他们要么跟着朝廷苟安江南,要么投降了胡人政权,写史时总得给自个儿留点体面;二来后世修史的人总觉得“华夷之辨”是大道理,胡人终究是“外族”,他们的暴行能简则简,汉人的苦难能省则省。 但咱们现在再看,这135年哪是简单的“民族冲突”?那是文明的浩劫。洛阳的太学没了,汉朝传下来的礼乐制度散了,连种桑养蚕、冶铁铸钱的手艺都差点断了根;北方的世家大族死的死、逃的逃,原来“王与马共天下”的门阀政治,硬生生被胡人政权冲得七零八落。 更别说那些没留下名字的普通人——耕地的农夫、织布的妇人、上学的孩童,他们的血渗进泥土里,他们的哭声被风刮散了,史书上连个姓都没留。 这些年考古发现倒让真相慢慢浮出来了。山西大同的北魏平城遗址里,挖出过成堆的汉人骸骨,上面全是刀砍斧劈的痕迹;陕西西安的十六国墓葬中,前期墓葬的陶俑多为汉人模样,后期胡人陶俑比例骤增,连陶俑的服饰都换成了窄袖束腰的胡服。 还有《搜神记》里提到“胡床”在中原流行,《颜氏家训》里说北方汉人“胡化”之深——小孩学胡语、妇人穿胡裙、宴席上摆胡饼,这些细节都在悄悄说:那场乱局,哪是“五胡”和“华夏”的对立?分明是所有生活在北方的人,一起掉进了地狱。 现在咱们再看“五胡乱华”这四个字,是不是有点太轻飘飘了?它背后是135年的血与火,是几百万条人命的消逝,是一个文明差点断根的危机。 可咱们要是只记“五胡十六国”的朝代更替,只记苻坚的“投鞭断流”、拓跋珪的“建立北魏”,那可就亏大了——那些没被写进史书的苦难,才是这段历史最该记住的。 #五胡乱华# 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。