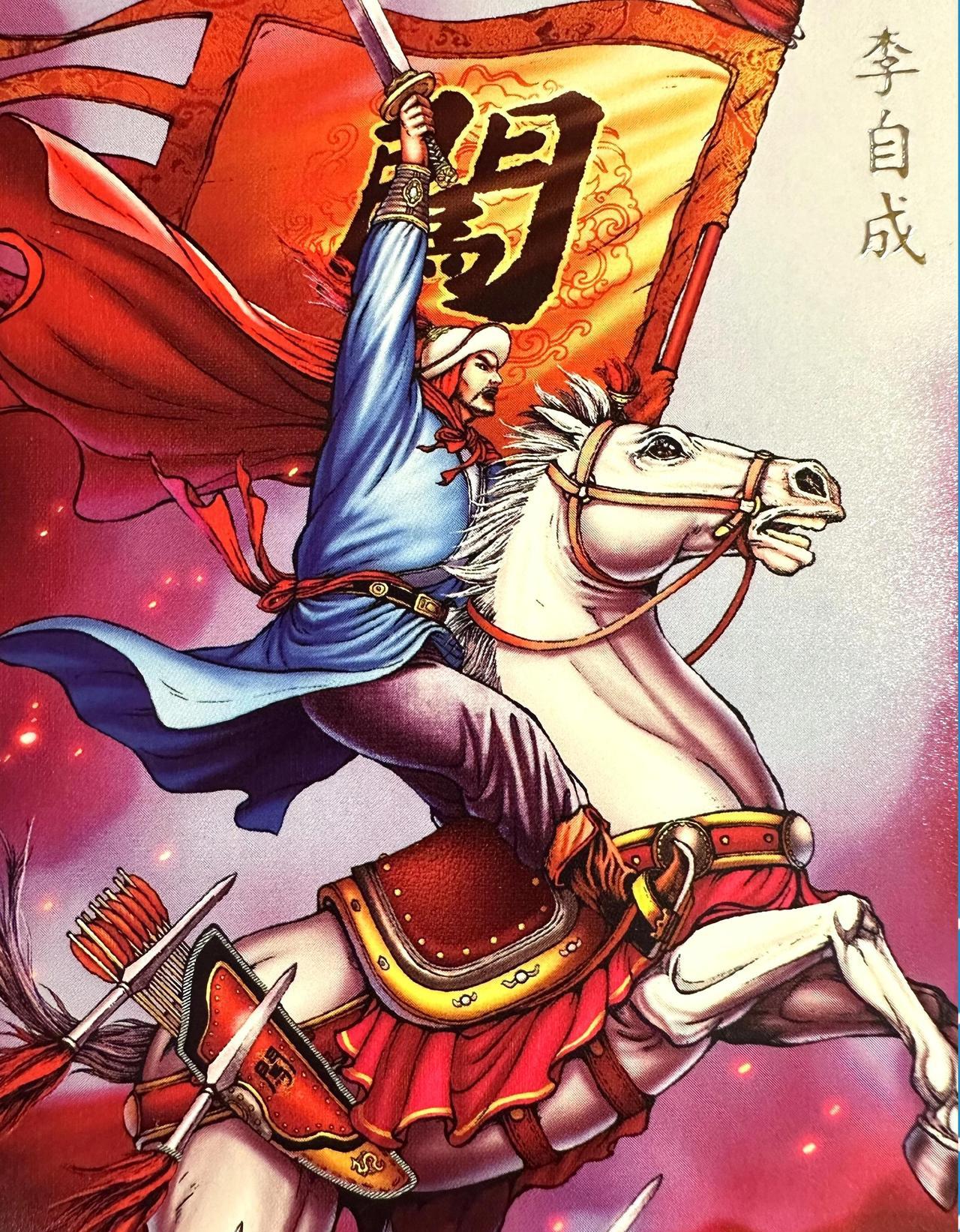

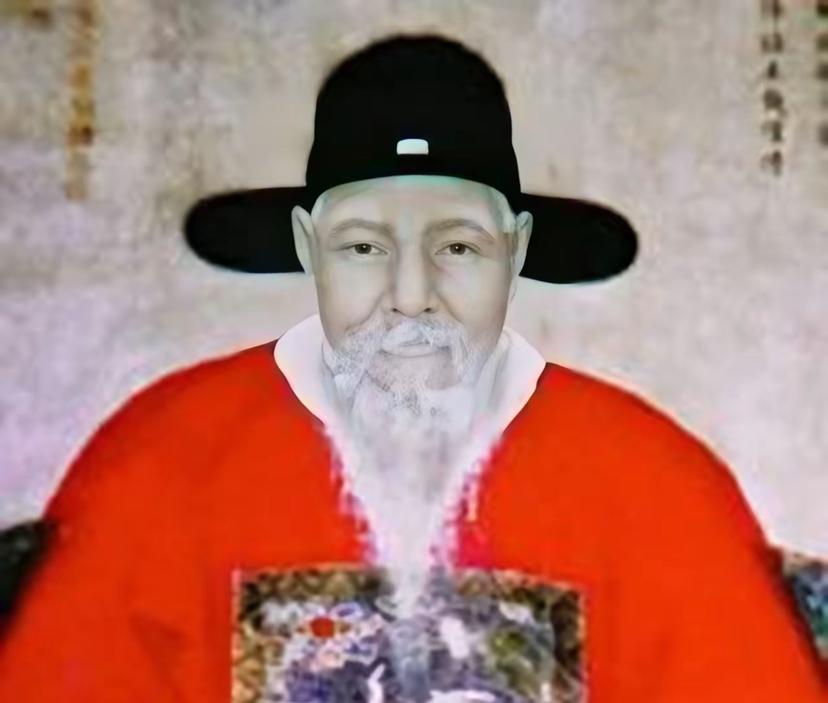

李自成这辈子干过最蠢的一件事,不是在山海关打输了,而是撤退的路上,他回头把吴三桂全家三十四口,从爹到孙子,杀了个干干净净,说句 “杀疯了” 一点不夸张。 明朝刚刚倒台的时候,李自成的队伍攻进了北京。全天下都在等看新朝交替,但真正能左右局面的人,其实是吴三桂。 吴三桂当时并没有死心塌地地要反对李自成,他的父亲还留在北京算是人质,两家关系还没到非你死我活的地步。 而且吴三桂被卷进这场风波之前,原本想投靠李自成。毕竟吴襄在北京,形势也看在眼里,明朝已经没救,投顺不失为出路。 但李自成麾下大将刘宗敏,做事没人管,带队去吴家的宅子胡作非为,不仅抢了吴三桂喜欢的女人,还把吴襄揍得遍体鳞伤,并且逼着他交钱补军饷。 吴家这口气哪咽得下?吴三桂听说自己家成了这个样子,心里明白这不是一家人可以坐下来谈的事了。 怒火中烧的吴三桂,转头找上了清军。联手的过程没有多少曲折,因为李自成已经把本来能合作的心全都踩碎了。 大战在山海关爆发,大顺军没能敌过清军与关宁骑兵配合,溃败之后,李自成带着残部仓皇而逃,后面的路走得越来越窄。 轮到撤退的时候,吴襄还在队伍里,不少人觉着这人能留下后话,日后哪有说不好的地方? 可李自成当时气头上,认定败局都是吴家父子的罪过,根本没回头思考,只顾着怪别人没给自己留后路。 吴襄当场被处理,李自成回到北京,心火还没灭,专门派人去吴三桂老家,把能找到的亲人一个不落地全押了出来。 那场面极其冷静残忍,跟着李自成回忆这天的士兵说,连天都是死寂。那不是在宣泄仇恨,而是在切断一切可能的退路。 吴三桂得知家里出事,彻底跟李自成拼命。他带着队伍,和清兵联手,一路打追击战。谁还能帮李自成?原本犹豫的明朝旧臣和地方势力,全都被这件事吓破了胆。 有人投靠清朝,有人干脆自己另起炉灶,没有一个再相信这支队伍还有什么底线。大顺军接下来换的是不断的失败和逃亡,不仅兵力越打越少,连原本的地盘也守不住。 事情发展到这一步,李自成不得不放弃北京,负气西走。士兵和将领心里都清楚,头领这一刀切得太狠,把本来还能缓和的矛盾弄成了死仇,大家只剩下各自为战。 大顺军本来依赖的,不仅仅是骑兵和地盘,还有那些观望的势力,但李自成杀吴家这一下,彻底让别人没法靠近。他失去了利用人心的机会,本就不稳的根基再无补救余地。 更糟糕的是,清军趁着吴三桂的配合,很快占据了京城和要地。原本李自成如果能管住刘宗敏,不拿小题大做,收敛部队的胡来,早点安抚吴家,也许吴三桂不至于使出这一招。 可惜这一切谁也拦不住,局势就这么崩塌,士气跌到低谷。后来李自成逃到了湖北山里,再没翻起风浪,只留下一个草草的结局。 这桩惨案之所以成为历史上的大败笔,不只是因为杀了吴三桂全家,而在于李自成一时冲动毁掉了僵局里最后一点转容的希望。 他本可以借着手上的人质、通过更宽容的方式,让局势不至于一落千丈,结果反而亲手破坏了所有谈判的窗口。 这在历史上不是第一次,类似的教训后来还一再上演:领头人一旦让短视和情绪左右决定,就容易让自己和队伍都陷入万劫不复。 李自成的那一刀,既断了吴三桂的希望,也断了属于自己的所有后路。他不是输在实力不济,而是输在了心胸狭隘与自我为中心。 这也是许多看似风头无两的领袖,转眼间就灰飞烟灭的原因。士气、口碑、人心,这些软实力,有时候比刀枪还重要。等到一切都无法回头,也就只能看到一地狼藉,没机会再翻身了。 说到底,天下兴亡从来不是狠就能解决,关键时候还得靠格局和人心。