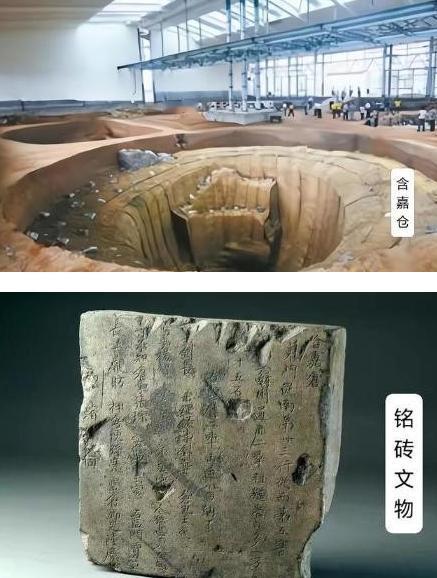

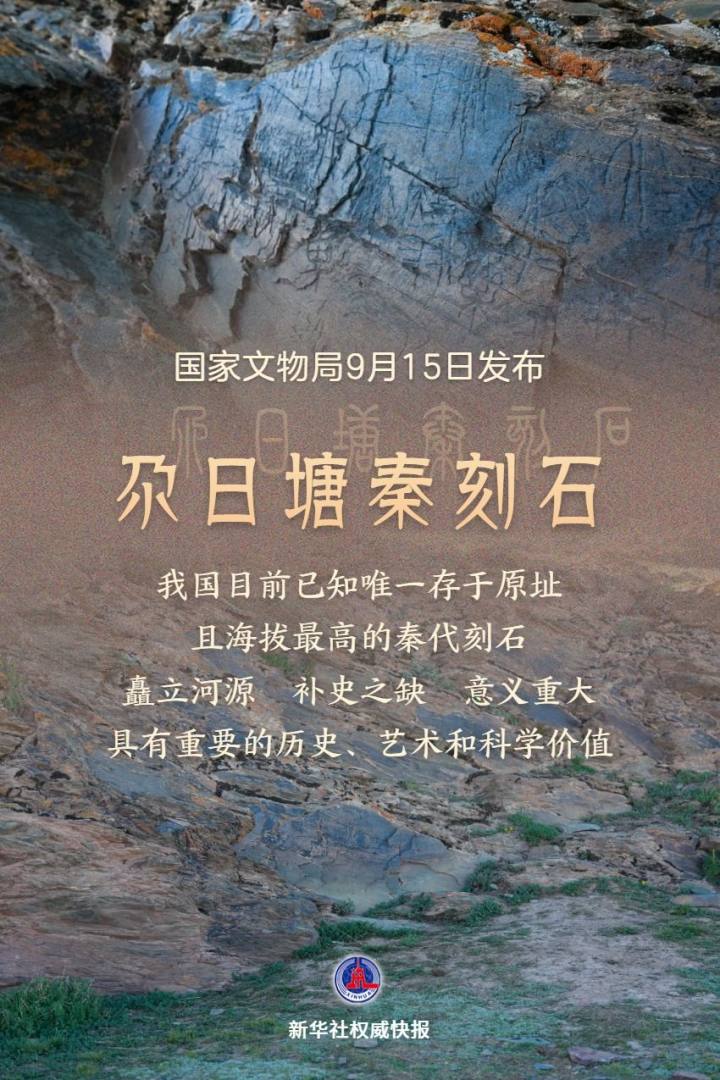

2025-9-15 14:11 北京人民日报官方账号 尕日塘秦刻石,何时将面对公众开放? 8月底,地处青海省玛多县的扎陵湖、鄂陵湖如两颗高原明珠,镶嵌在黄河源。人民日报社青海分社记者前往玛多县,目前,从县城往西进入扎陵湖的路有三道关卡,除黄河源园区生态管护的原因外,尕日塘秦刻石也是原因之一。远远看到,周边已拉起警戒线,由地方派驻警察、文物管护员进行24小时轮驻轮护。 在2020年,青海师范大学教授侯光良就首次发布了扎陵湖石刻,当时他第一反应为“明清仿古石刻”,理由是“后史明确记载明清时期由官方专门访河源。”侯光良在其2023年出版的著作中识别出16个字,对初步结论做出修正。今天国家文物局宣布尕日塘秦刻石认定后,侯光良表示欣慰:“扎陵湖石刻因为人迹罕至,不仅减少了人为破坏,同时使得专业‘造假’成本过高。此外从风化角度看,对比青藏高原4000多米海拔的遗迹,此石刻遗存自然、真实。” 这块石头不简单。 沉寂两千多年,突然闯入现代人视野。 十六个秦篆,像一封加密的信。 谁说历史不说话?它只是等得足够久。 侯光良教授的“反转”让人惊叹。 三年时间,从“疑似明清仿古”到确认为秦刻石。 学术的严谨从不是一锤定音,而是不断逼近真相。 这种敢于自我修正的勇气,恰恰是最动人的科学精神。 我们也得看清现实—— 它为什么至今仍“藏在深闺”? 玛多县海拔超4000米,气候极端、交通极其不便。 开放?谈何容易。 文物保护从来不只是立个牌子、拉根线那么简单。 更何况它那么脆弱。 高原紫外线强烈,昼夜温差极大,风吹雪打一年三百天。 人若贸然涌入,呼吸中的水分、手指无意的一触, 都可能成为压垮千年文明的最后一根稻草。 但我们也不能因噎废食。 文化遗产的真正意义,在于被看见、被理解、被传承。 关键在于怎么开放——是野蛮开发?还是智慧保护? 数字扫描、VR重现、限量预约……办法总比困难多。 这件事没有谁对谁错, 本质是一场保护与利用的博弈。 但我们得想清楚: 我们要做的,是交给子孙一个真实的过去, 还是一个被“爱”毁掉的废墟? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。